「おとりさま」として知られている鷲神社(読み方はおおとりじんじゃ)は、江戸時代から続く酉の市(11月)で有名な神社。

吉原遊郭に近かかったことから江戸一番の酉の市として発展し、関東三大酉の市の一つ!

行くだけでご利益が得られるスピリチュアルなパワースポットととも言われています。

ちなみに、他2つは花園神社(新宿区)と大國魂神社(府中市)です。

また、浅草名所七福神詣と東京下町八社福参りの一社でもあります。

目次

・歴史とご祭神・ご利益

・巨大熊手(かっこめ)と大鳥居

・参道

・社殿の「撫でおかめ」

・神楽殿・瑞鷲渡殿

・御朱印・お守り・おみくじ

・酉の市

・浅草名所七福神詣と東京下町八社福参り

・駐車場

・アクセス

・主な行事・お祭り

・近くにある神社・寺

鷲神社の歴史とご祭神・ご利益

ご祭神は、天日鷲命(あめのひわしのみこと)と日本武尊(やまとたけるのみこと)。

開運・商売繁昌・出世などのご利益があるとして、古くから多くの人に篤く尊信されています。

社名の「鷲」は日本神話「天の岩戸伝説」に由来。

神様の一人、天日鷲命の名前から付けられています。

天照大御神に岩戸から出てもらうために天宇受売命が踊った際、弦という楽器を奏でていた神様がいました。

天照大御神が岩戸から顔を覗かせた際に、天手力男命が岩戸を開けたのですが、その時、弦の先に鷲が!

その様子に神様たちは喜び、演奏していた神様を「鷲大明神」もしくは「天日鷲命」と呼ぶようになり、開運・殖産・商売繁盛の神様として祀られるようになりました。

創建については不明ですが、古くからこの場所に天日鷲命を祀る祠があり、日本武尊が東征の際に祈願したことが伝えられています。

すぐ隣にある長國寺に祀られていた鷲宮が起源とされており、明治時代に独立して鷲神社になりました。

鷲神社の巨大熊手(かっこめ)と大鳥居

最寄駅は東京メトロ日比谷線入谷駅。

3番出口から出て徒歩9分、浅草の浅草寺から徒歩10分の場所に鎮座しています。

国際通り沿いにある入口には、大きくて派手な大熊手が掲げられた叉木の門。

叉木には「浅草酉乃市御本社 開運 鷲神社」と書かれています。

大熊手は毎年デザインが異なり、毎年夏頃に作り変えられ酉の市の日にお披露目されます。

縁起物がぎゅっと盛り込まれており、干支に関連したもの、その年を象徴したものが必ず入るようにされています。

開運熊手の大きさから、見るだけでもパワーをもらえそうですね。

叉木をくぐった先には、「鷲宮」と書かれた扁額を掲げる朱色の明神鳥居。

隣の長国寺の境内社だった名残でしょうか。

鷲神社は、江戸時代の神仏習合では鷲大明神社。

明治維新の神仏分離令で鷲神社として独立しています。

鷲神社の参道

奥にみえる小さめの石鳥居は、天保10年(1839年)建立の鳥居です。

広く静かな参道も、酉の市になるとたくさんの奉納提灯が立ち並び、参道は熊手商で埋め尽くされます。

さらに、ここにも小ぶりの叉木があり、こちらには「開運鷲大明神 江戸名社 鷲神社」と書かれています。

参道右側には樋口一葉玉梓乃碑と樋口一葉文学碑、正岡子規の句碑、俳人其角の句石。

いずれも、鷲神社を題材にした句や作品を発表した文人です。

樋口一葉玉梓乃碑は、樋口一葉が師・半井桃水にあてた未発表の書簡を記念した碑。

また、樋口一葉はこの地域に住んでいたこともあり、吉原・浅草界隈を舞台にした代表作「たけくらべ」には、鷲神社の酉の市も登場しています。

左側は手水舎と神楽殿。

神楽殿は高いところにあり、その下から駐車場と社務所に行けます。

鷲神社の社殿の「撫でおかめ」

緩やかなスロープを上った参道の正面に社殿。

旧社殿は東京大空襲にて焼失しており、戦後に鉄筋コンクリート造で再建されました。

鮮やかな朱色の神明造りの拝殿です。

扉が開かれた社殿の前、賽銭箱の上には、江戸時代からある大きな「撫でおかめ」のお面。

奥には「開運」と大きくかかれた扁額。

鷲神社のパワースポットです。

どこを撫でるかでご利益(ご神徳)が異なります。

「福を授かる」として、携帯やスマホ、パソコンの待受画像にする方も多いそうです。

おでこ…賢くなる

目…先見の明が効く

鼻…金運

左頬…健康

右頬…恋愛成就

口…災いを防ぐ

顎から時計回りになでる…物事が丸く収まる

「おかめ」は、日本神話における天照大御神の岩戸籠りにて、天照大御神をを誘い出すために踊った天宇津女命(アメノウズメノミコト)と言われています。

お多福とも呼ばれており、「福が多く幸せを招く女性の象徴」として、酉の市の開運熊手(かっこめ)に欠かせない縁起ものとなっています。

ちなみに2015年(平成27年)から、事故回避・混乱防止の為、酉の市期間における「なでおかめ」のご披露は中止されています。

また、鷲神社の公式サイトでは、壁紙用と携帯用の「熊手 待ち受け画像」を提供しています。

鷲神社の神楽殿・瑞鷲渡殿

社殿の左側には、一体化されている神楽殿・瑞鷲渡殿・授与所。

向かって左端(手水舎より)が神楽殿で、一段高い方は瑞鷲渡殿(ずいしゅわたりでん)です。

瑞鷲渡殿は扉がオープン状態になっており、太鼓などの楽器が見えます。

ここでは、鷲神社の「鷲舞ひ」がおこなわれます。

「鷲舞ひ」は、伝統舞踊である江戸里神楽をベースに、鷲神社の神様に合わせて作り上げたオリジナル神楽舞。

鋭い眼光をした鷲のお面を被った舞い手が、右手に三種の神器を模した鈴、左手におかめの付いた熊手を持って勇壮に舞い参拝者の邪気を払います。

鷲神社の御朱印・お守り・おみくじ

御朱印は、神楽殿の1Fにある授与所にて。

通常御朱印は、「鷲神社」と「浅草名所七福神・寿老人」の2種類。

季節や祭事、酉の市期間中は限定御朱印も授与されています。

御朱印帳もあり、松に鷲が止まっている美しい絵。

ビニールカバー付きです。

鷲神社ならではのお守りと言えば、技術向上・飛距離アップのゴルフ守。

「鷲」は英語で「イーグル」と読むことにちなんだお守りで、神社の公式キャラクター寿鷲丸(じゅじゅまる)君がゴルフボールを握っているデザインです。

しかも、グリーン上に置くボールマーカー付(4色)。

おかめをモチーフにしたお守り「なでおかめ」もあり、社殿にある撫でおかめと同じご利益があるとか。

裏側が招き猫になっているなど、おかめと招き猫のダブルの縁起ものです。

その他、熊手とおかめの刺繍が入った仕事関連(商売繁昌・業績向上・開運出世・目標達成・就職成就など)の仕事成就守や、財布に入れておくと財が増えると言われている一粒万萬福銭守が人気です。

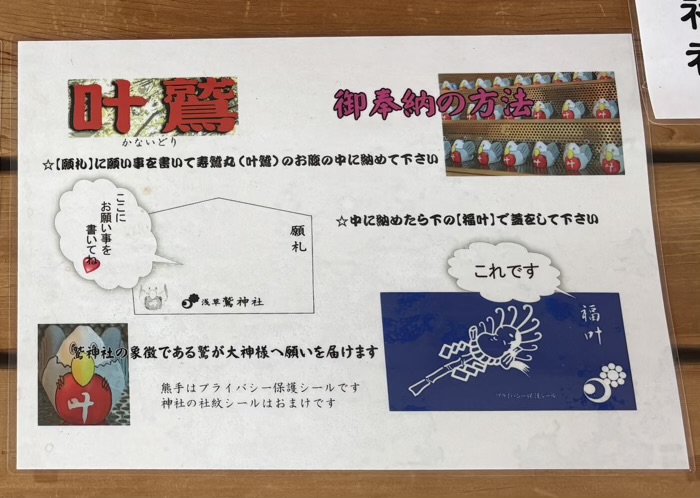

また、鷲神社の絵馬「叶鷲(かないどり)」はちょっと変わっていて、願い事を書いた紙を鷲のお腹に納めて奉納するスタイル。

書いた願い事を誰にもみられません。

さらに、おみくじでは縁起物の招き猫が!

鷲神社の招き猫は金運を呼び寄せるため、すべて左手をあげています。

寝そべっていたり立っていたりと、そのデザインも時々変わっているので、違うスタイルが出ていたらまた何度でも運試しがしたくなっちゃいます。

鷲神社の酉の市

酉の市では境内に多数の露店が立ち並び、商売繁盛や開運を願う縁起物が販売されます。

鷲神社の酉の市では、参拝後、神様の御分霊・熊手御守(かっこめ)を授与所でいただき、それから境内に並ぶ露店をめぐるのが定番。

ただ、大変混雑すること必須です!

※鷲神社の酉の市の様子はこちら

鷲神社の浅草名所七福神詣と東京下町八社福参り

浅草名所七福神は鷲神社(寿老人)・吉原神社(弁財天)・矢先稲荷神社(福寿禄)・浅草寺(大黒天)・浅草神社(恵比寿)・待乳山聖天(毘沙門天)・今戸神社(福寿禄)・橋場不動尊(布袋尊)・石浜神社(寿老人)。

「九は数の究み、一は変じて七、七変じて九と為す。九は鳩であり、あつまる意味をもち、又、天地の至数、易では陽を表わす」という古事に由来した九社寺です。

巡拝各社寺では、元旦から七日まで福絵馬もしくは干支付笹を授与しています。

また、東京下町八社福参りは、鷲神社・今戸神社・第六天榊神社・水天宮・小網神社・住吉神社・下谷神社・小野照崎神社の八社。

正月一日より七草までの福巡りで、その期間、八方除け・八方開きのご利益がある八社福守が授与されます。

鷲神社の駐車場

とても広い駐車場・駐輪場完備。

寺務所の前にあり、長國寺側から入庫できます。

ただ、酉の市などの祭事時は利用できません。

鷲神社の詳細

鷲神社へのアクセス

- 地下鉄日比谷線:入谷駅北口3番出口より徒歩9分

- つくばエクスプレス:浅草駅より徒歩8分

- 公式サイト:https://otorisama.or.jp/

鷲神社の主な行事・お祭り

- 1月:初詣・七草粥、浅草名所七福神もうで、東京下町八社福参り、初酉祭、福神講新年祭

- 2月:節分祭、祈年祭

- 6月:夏越大祓式

- 11月:例祭(酉の市)

- 12月:新嘗祭、年越大祓式

- 毎月1・15日:月次祭

鷲神社近くのおすすめ神社・寺

| 長國寺 | 鷲神社のすぐ北側に鎮座する寺院。酉の市とあじさい祭りで有名。 |

|---|---|

| 飛不動尊 正宝院 | 空飛ぶお不動様、厄飛ばしのお不動様。航空安全やゴルフお守りで有名。 |

| 吉原神社 | 吉原遊廓と縁の深い神社。御朱印には特徴的な蛇のサインが。 |

| 吉原弁財天本宮 | 吉原神社の奥宮。境内には吉原観音像や十三佛も。 |

| 西徳寺 | 本山佛光寺門徒の聞法道場の一つとして開山。いつも面白い言葉が書かれています。 |

| 三高寺 正寶院 | 飛ぶものにご利益がある天台宗のお寺。下谷七福神めぐりの恵比寿様も御鎮座。 |