千束八幡神社(読み方はせんぞくはちまんじんじゃ)は、風光明媚な洗足池の池畔に鎮座する社。

洗足池の西のほとりに鎮座することからも「洗足池八幡宮(せんぞくいけはちまんぐう)」。

源頼朝がこの地で旗揚げをしたという伝承から「旗挙げ八幡」とも呼ばれています。

また、「平家物語」に登場する名馬・池月伝説の由来も伝わる神社です。

目次

・歴史とご祭神・ご利益

・池月橋

・鳥居

・境内

・社殿

・神明社と稲荷社

・池月像

・御朱印・お守り

・例大祭「秋祭り」

・アクセス

・近くにある神社・寺

千束八幡神社(洗足池八幡宮)の歴史とご祭神・ご利益

ご祭神は、品陀和気命(ほんだわけのみこと/応神天皇)。

武運長久・開運招福・必勝・勝運・家内安全などのご利益を授けてくださるといわれています。

社伝では、860年(貞観2年)に八幡信仰の総本社・宇佐神宮(現・大分県宇佐市)から勧請し、武蔵国荏原郡千束郷の総鎮守として創建されたと伝わっています。

八幡神を氏神とする清和源氏からの信仰も篤く、源義家や頼朝に関する伝承がいくつか残されています。

その中でも有名なのが「名馬・池月の伝承」。

源頼朝が鎌倉に向かう途中で宿営した時、青い毛に白い斑点をしている姿の馬が現われます。

頼朝はその馬を捕らえ、まるで池の水面に映る月のように見えた事から「池月」と命名。

さらに、池月を得たことは吉兆であるとして征旗を高らかに掲げたことから、「旗上げ八幡」と呼ばれるようにもなりました。

池月は、「平家物語」の宇治川の先陣でも登場しています。

千束八幡神社(洗足池八幡宮)の池月橋

千束八幡神社は、洗足池公園内の西側に鎮座。

駅から千束八幡神社に向かいながら、名勝として名高い洗足池の景色を楽しめます。

最寄駅の東急池上線洗足池駅を出て、道路を渡った左側より池に沿って歩くと池月橋。

名馬・池月の伝説から名付けられた三連太鼓橋です。

千束八幡神社(洗足池八幡宮)の鳥居

池月橋を渡った先、正面に境内へと続く階段。

左手には、一の鳥居である朱色の両部鳥居。

池に面した形で配置されています。

二の鳥居には「八幡宮」と書かれた扁額。

社号碑には「村社 八幡神社」。

千束八幡神社(洗足池八幡宮)の境内

石段を上がると、右手に手水舎。

奥には神明社と稲荷社。

左手には神楽殿など。

社殿はさらに奥、数段の石段を上った小高い位置に鎮座しています。

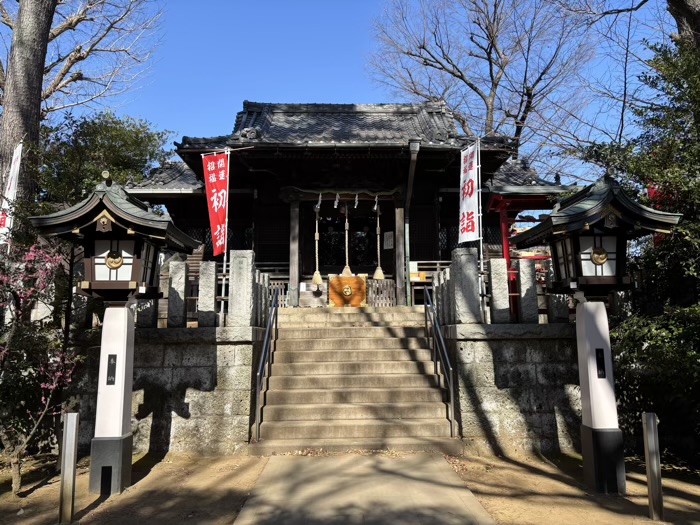

千束八幡神社(洗足池八幡宮)の社殿

拝殿前には、江戸後期のものとみられる一対の狛犬。

太い眉に大きい口、尾が左右に分かれていました。

その近くには巨大な絵馬。

1942年(昭和17年)に新しく造営された社殿。

龍や木鼻の獅子など彫りの深い彫刻が施されています。

千束八幡神社(洗足池八幡宮)の神明社と稲荷社

神明社と、その右隣に稲荷社。

神明宮には天照大神、伊邪那美命、大山津見命、猿田彦命、菅原道真の五柱の神様が祀られています。

右側には稲荷社。

社殿の下部、右手の狛狐の背後には奪衣婆がいるのにびっくり。

千束八幡神社(洗足池八幡宮)の池月像

境内の右手には池月像。

洗足池を見下ろすようにたっています。

千束八幡神社(洗足池八幡宮)の御朱印・お守り

御朱印は、社殿左手奥にある社務所にていただけます。

池月の印と「必勝の名馬」の文字が入った千束八幡神社(洗足池八幡宮)と、兼務社である厳嶋神社(洗足池辨財天)の2社。

御守りでは、名馬・池月があしらわれた「勝守り」が人気です。

千束八幡神社(洗足池八幡宮)の例大祭「秋祭り」

洗足池の秋祭りとも呼ばれる例大祭は、9月に斎行。

毎年、神輿が渡御し、夜になると露店の明かりが洗足池の水面に映え風雅な雰囲気が漂います。

また、重要無形民俗文化財に指定されている神楽が奉納されます。

千束八幡神社(洗足池八幡宮)の詳細

千束八幡神社(洗足池八幡宮)へのアクセス

- 東急池上線:洗足池より徒歩6分

千束八幡神社(洗足池八幡宮)近くのおすすめ神社・寺

| 洗足池弁財天 | 洗足池内の弁天島に鎮座。凝った彫刻はないけれども鮮やかな朱色の社と鳥居。 |

|---|---|

| 妙福寺 | 竹林がある日蓮宗の寺院。洗足の伝説と袈裟かけの松で有名。 |

| 雪ヶ谷八幡神社 | 母子神の信仰が篤い神社。不世出の大横綱「大鵬」の出世石があります。 |

| 旗の台伏見稲荷神社 | 商店街にある神社。伏見稲荷を信仰する町内有志により大正5年に創建。 |