目黒区にある関東最古の不動霊場であり、日本三大不動の一つである泰叡山護國院 瀧泉寺(読み方はたいえいざんごこくいんりゅうせんじ)。

とはいえ、正式名称よりも「目黒不動尊」の呼び名で広く通っています。

広大な境内にはご本尊の秘仏・目黒不動明王や大日如来坐像を祀る大本堂をはじめ、たくさんの堂宇や石碑、仏像が安置。

大きく下境内と上境内に分けられ、下境内には堂宇がズラリ。

特にスピリチュアルな伝説がある独鈷の滝と水かけ不動は外せません!

目次

・仁王門と参道

・独鈷の滝・水かけ不動明王

・垢離堂

・前不動堂

・勢至堂

・腰立不動堂

・三界萬霊供養塔と北向き六地蔵尊

・お不動さまと大黒様

・交通安全祈祷殿

・観音堂

・阿弥陀堂

・地蔵堂

・精霊堂

・木の下の仏様

・御朱印・お守り・おみくじ

・アクセス

・主な行事・お祭り

・瀧泉寺(目黒不動尊)境内

・近くにある神社・寺

・近くのおすすめグルメ

瀧泉寺(目黒不動尊)の仁王門と参道

鮮やかな朱色が壮麗な仁王門には、左右に那羅延金剛と密迹金剛、階上には韋駄天。

そして、境内側には狛犬。

くぐった先には大本堂に繋がる参道が続き、階段(男坂・女坂)から上境内に行けます。

普段は広く静かな境内ですが、縁日には屋台が並び賑わいます。

瀧泉寺(目黒不動尊)の独鈷の滝・水かけ不動明王

男坂の左側にあるのが、スピリチュアルな伝説が残る独鈷(どっこ)の滝。

慈覚大師・円仁が、夢で見た不動明王を祀るための場所を探していた際、持っていた法具の「独鈷」を投げて落ちた場所。

涸れることな水が湧きでた伝説の場所です。

昔はここで水垢離がおこなわれていた、不動行者の洗心浄魂の場でした。

現在は、男坂側手前には立つ水かけ不動明王が、身代わりで水に打たれて水垢離の功徳を授けてくれています。

※独鈷の滝・水かけ不動明王の詳細はこちら

瀧泉寺(目黒不動尊)の垢離堂(こりどう)

独鈷の瀧の左側にあり、お堂前にも水鉢があります。

独鈷の滝で滝行を行うための着替えの場所としてつかわれていた場所で、堂内には石製の不動明王立像、女身の龍神である青龍大権現が祀られています。

瀧泉寺(目黒不動尊)の前不動堂

垢離堂の後方にあり、木造不動明王三尊立像がお祀りされています。

前不動前の階段そばには、小さな竜の吐水口がある水鉢とカエルの像。

蛙のおなか?の部分には「無事」と彫られています。

「無事帰る」?

今は柵が設けられていますが、江戸時代の頃はこちらも大事な参拝場所でした。

将軍や大名の参拝の際には、本殿に近づくことが出来なかった庶民がこちらに参詣していたそうです。

社殿は東京都指定文化財。

扁額「前不動」には「佐玄龍書」の署名。

手前には首を垂れた狛犬さんが鎮座。

こちらの狛犬さん、なんとも哀愁漂う姿が印象的です。

瀧泉寺(目黒不動尊)の勢至堂

腰立不動の右側にある、江戸時代中期に建立した目黒区指定文化財。

阿弥陀三尊の一つであり、阿弥陀如来の右の脇侍でもある勢至菩薩(大勢至菩薩)が安置されています。

勢至菩薩は知恵の光で全てのものを照らし、人々を餓鬼・畜生・地獄の三悪道から救うといわれている午年の守り神。

また、勢至堂の左側には、小さなお地蔵様が安置されていました。

周辺には甘薯先生記念碑、本居長世碑があります。

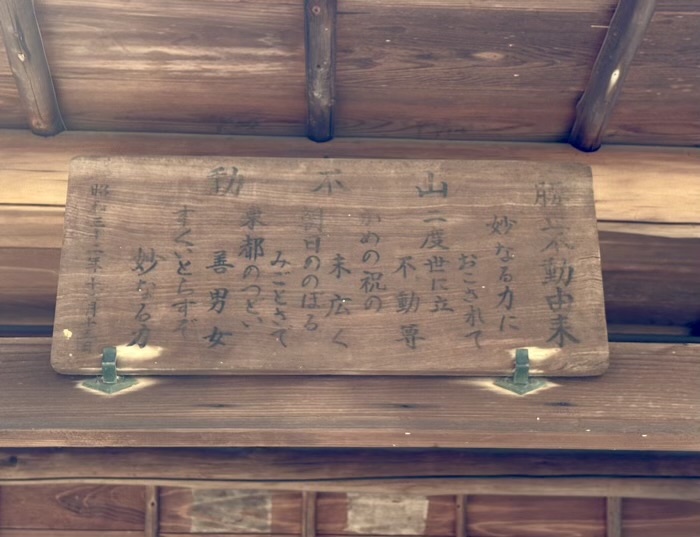

瀧泉寺(目黒不動尊)の腰立不動堂

境内左奥の山肌に立つお堂。

腰ではなく立身出世のご利益がある仏様です。

瀧泉寺(目黒不動尊)の三界萬霊供養塔と北向き六地蔵尊

腰立不動尊近くには、三界萬霊供養塔と北向き六地蔵尊。

三界萬霊供養塔は、三界(欲界・色界・無色界)の精霊を供養する塔です。

六地蔵は、六道(天道・人間道・修羅道・畜生道・餓鬼道・地獄道)において救済をおこなうお地蔵様。

瀧泉寺(目黒不動尊)の六地蔵は南面を背に北を向いています。

一般的には仏は南向き、人は北向きに座すので、その反対となります。

案内板に書かれていた内容から、「南方にある伽羅陀山から人々を見ているから、ここでは南を向いて拝む」ということのようです。

瀧泉寺(目黒不動尊)のお不動さまと大黒天様

参道近くに安置されたお不動さま。

奥には右手を掲げた大黒天さま。

大きいです!

その近くには馬頭観世音石碑。

瀧泉寺(目黒不動尊)の交通安全祈祷殿

仁王門脇の交通安全祈祷殿。

童子姿の不動明王像が安置されています。

ちなみに、祈祷殿の後方にあるお手洗い前には烏枢沙摩明王像(うすさまみょうおう)が厠(トイレ)の神様として安置。

その業火で煩悩や不浄を焼き尽くしてくださいます。

瀧泉寺(目黒不動尊)の観音堂

仁王門をくぐった右手奥に建つ観音堂には、聖観音菩薩、千手観音、十一面観音が祀られています。

江戸三十三観音霊場の結願札所(お遍路さんのゴール)でもあります。

ちなみに、一番は浅草寺。

御詠歌は「身と心 願ひみちたる不動滝 目黒の杜におわす観音」。

結願札所をお参りするだけでも全部廻ったということになるとのことから、昔から多くの人が参拝に訪れていたそうです。

瀧泉寺(目黒不動尊)の阿弥陀堂

観音堂と隣接している阿弥陀堂は、瀧泉寺の本坊。

阿弥陀三尊像(阿弥陀如来、勢至菩薩、観音菩薩)が祀られています。

中尊の光背は二重円光背の上に舟形光背が続き、透かし模様が燃え立つような炎のよう。

脇侍の勢至・観音菩薩は立像です。

瀧泉寺(目黒不動尊)の地蔵堂

女坂の近くにある、黄泉の国と繋がる地蔵堂。

堂内奥、中央に地蔵菩薩、右に閻魔大王、左に奪衣婆が安置されています。

手前には、死者を弔うために回す後生車。

瀧泉寺(目黒不動尊)の精霊堂

地蔵堂の隣にある精霊堂には、賽の河原で苦しむ子供たちに経文を聞かせて功徳を積ませ、成仏させる河原地蔵菩薩が祀られています

また、六道能化地蔵、奪衣婆と閻魔大王も。

六地蔵の頭上には「地蔵和賛」。

「地蔵和賛」とは「賽の河原地蔵和讃」。

あの有名な「あの世での物語」のことです。

この世からあの世へ向かう間の世界を表しているとも言えます。

瀧泉寺(目黒不動尊)の木の下の仏様

境内には多数の木が木陰を作るように植えられており、その根元には阿弥陀如来や観音菩薩、不動明王などがいらっしゃいます。

探してみるのも楽しいです。

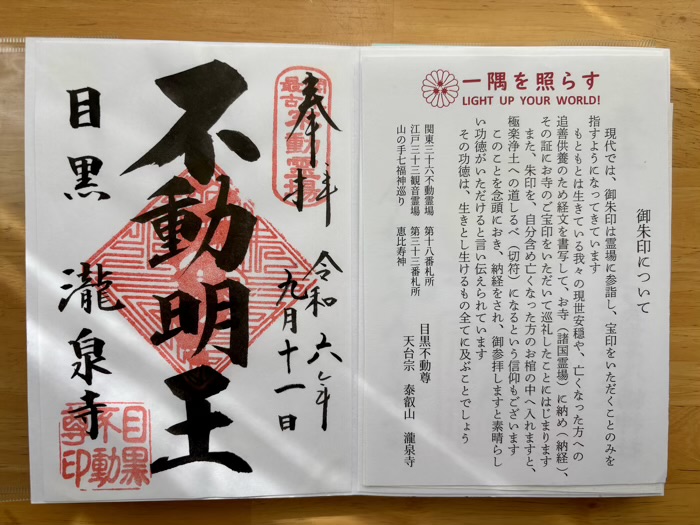

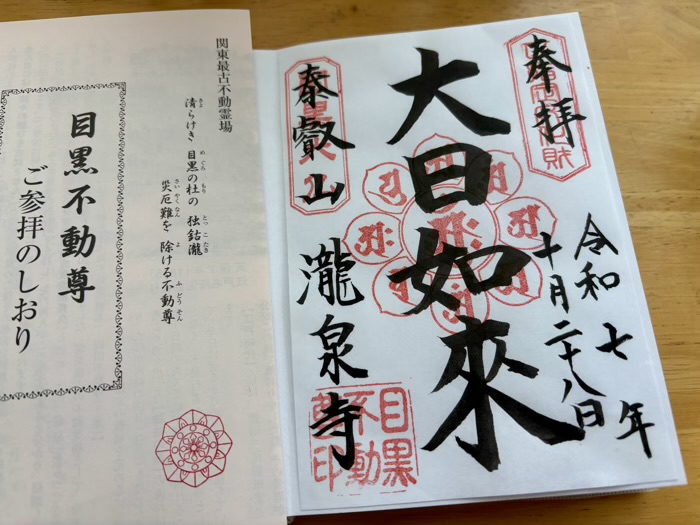

瀧泉寺(目黒不動尊)の御朱印・お守り・おみくじ

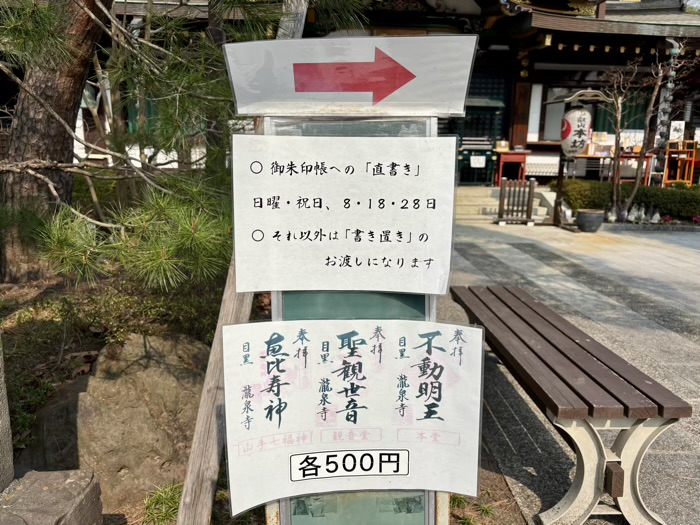

御朱印などの授与品は、阿弥陀堂の隣にある寺務所でいただけます。

御朱印は不動明王・聖観音・恵比寿神の3種類と、2024年10月から加わった大日如来。

目黒不動尊オリジナル御朱印帳もあり。

通常は書置きですが、8がつく日と土日祝は直書きで対応しているようです(年始とか忙しい日は書置き)。

ただ、大日如来は縁日でも書置きです。

その他の授与品では、護摩木や祈願ローソク、お札(元三大師札・火難よけ・盗難よけ)、交通安全お守り、わらじ守り(足腰健全)、不動剣(厄除けのお守り)、身代わり剣先守、安産守、縁結び守などがあります。

また、山手七福神(瀧泉寺・蟠龍寺・大円寺・妙円寺・瑞聖寺・覚林寺)の一寺であり、えびす様の七福神ダルマを授与しています。

中にはおみくじ入り。

ちなみに、目黒側から順番に回ると商売繁盛祈願。

港区側から回ると無病息災・長寿祈願になるそうです。

瀧泉寺(目黒不動尊)の詳細

瀧泉寺(目黒不動尊)へのアクセス

- 東急目黒線:不動前駅より徒歩12分

- JR山手線:目黒駅より徒歩20分

- 公式サイト:https://megurofudo.jp/

- J目黒不動尊LOVE:https://megurofudo.love/

瀧泉寺(目黒不動尊)の主な行事・お祭り

- 1月:開山忌(慈覚大師忌)、干支まつり

- 2月:豆まき式、涅槃會

- 3月:刷毛・筆供養會、春季彼岸會

- 4月:花まつり、大施餓鬼會

- 6月:山家會

- 7月:盂蘭盆會

- 9月:秋季彼岸會

- 10月:甘藷まつり

- 11月:霜月會

- 12月:成道會、星曼荼羅ご開帳

- 毎月28日:目黒不動尊大縁日

- 毎月8・18・28日:ご縁日護摩

瀧泉寺(目黒不動尊)境内

| 瀧泉寺(目黒不動尊)本堂 | 関東三十六不動霊場・十八番札所。福寿開運の仏・不動明王を祀ります。 |

|---|---|

| 上境内 | 愛染明王や石不動、延命地蔵尊など多数の石仏が安置。甘藷先生の銅像も。 |

| 瀧泉寺三福堂 | 弁天池にある、山手三福神、豊川稲荷、福珠稲荷大明神、白龍大権現を祀るお堂。 |

| 伏見稲荷・比翼塚 | 仁王門近くにある正一位稲荷大神。隣には、権八・小柴の悲話を伝える比翼塚。 |

瀧泉寺(目黒不動尊)近くのおすすめ神社・寺

| 五百羅漢寺 | 近代的な外観のお寺。十数年かけ作り上げた仏像彫刻を拝観できる、仏様のミュージアム。 |

|---|---|

| 海福寺 | 目黒区の指定文化財である赤い山門の四脚門は、宇和島藩伊達家から寄進されたものです。 |

| 成就院(蛸薬師) | 御本尊が3匹の蛸にささえられる蓮華座に乗る薬師如来像。天台宗の寺院。 |

五百羅漢寺近くのおすすめグルメ

| らかん茶屋 | 五百羅漢寺併設(拝観料不要)のお茶屋さん。食事と甘味を提供しています。 |

|---|