目黒不動尊(読み方はめぐろふどうそん)は、天台座主第三祖・慈覚大師圓仁が開かれた関東最古の不動霊場。

江戸を護る結界の役割を担うスピリチュアルなパワースポットです。

熊本の木原不動尊、千葉の成田不動尊と併せて日本三大不動の一つに数えられています。

そんな目黒不動尊の正式名称は「泰叡山護國院 瀧泉寺(たいえいざんごこくいんりゅうせんじ)」。

関東三十六不動霊場札所・江戸三十三観音霊場結願札所・山手七福神札所でもあります。

目次

・ご本尊・ご利益

・歴史

・仁王門

・男坂・女坂

・山王鳥居

・大本堂

・大日如来坐像と地主神

・御朱印・お守り・おみくじ

・アクセス

・主な行事・お祭り

・瀧泉寺(目黒不動尊)境内

・近くにある神社・寺

・近くのおすすめグルメ

瀧泉寺(目黒不動尊)のご本尊・ご利益

ご本尊の秘仏・目黒不動明王は、破邪顕正の明王・福寿開運の仏として、あらゆる災難厄難を除け福となす不動明王です。

12年に1度、酉年に御開帳されています。

不動尊とは仏教の守護である不動明王を祀っているお寺のこと。

「お不動さま」と呼ばれ、厄除けや縁結び、商売繁盛、合格成就、家内安全、身体健全などさまざまなご利益があるといわれています。

瀧泉寺(目黒不動尊)の歴史

808年(大同3年)、当時15歳だった慈覚大師が師の広智阿闍梨に伴われて、比叡山の伝教大師・最澄のもとへ赴く途上、面色青黒く右手に降魔の剣を提げ左手に縛の縄を持つ恐ろしい形相の神人から夢の中でお告げを受けます。

夢でみた姿をすぐさま形にしたのが御本尊・目黒不動明王です。

お堂の建てるべく場所を決める為、法具の獨鈷を投じて占ったところ、そこに泉が湧出。

涸れることなく湧き出るこの霊泉は「獨鈷の瀧」と名づけられ、そこから「瀧泉寺」となりました。

628年(貞観2年)になると、清和天皇より「泰叡」の勅額を賜り「泰叡山」と称するようになります。

寛永年間には、徳川家光公が鷹狩で行方不明になった愛鷹が戻ってくるように祈願したところ無事に戻ってきたことがあり、その大願成就の報恩として53棟もの大伽藍を造立。

歴代の将軍も折々に参詣していたため、堂塔「目黒御殿」と呼ばれていました。

また、江戸時代には五方角(東・西・南・北・中央)を色で示す江戸五色不動の一寺にもなっています。

各位置は江戸城(青)を中心に、水戸街道(黄・最勝寺)、日光街道(黄・永久寺)、中山道(赤)、甲州街道(白)、東海道(黒)と江戸府内を中心とした五街道沿い(又は近く)に、江戸城を守るために置かれたといわれています。

ちなみに、色はあくまで仏教上の方角を示しています。

目黒…瀧泉寺

目青…教学院(世田谷区太子堂)

目赤…南谷寺(文京区本駒込)

目黄…永久寺(台東区三ノ輪)

目黄…最勝寺(江戸川区平井)

目白…金乗院(豊島区高田)

他にも、二宮尊徳の報徳仕法の成功祈誓、西郷隆盛の主君・島津斉彬公の当病平癒のために日参、東郷元師の日本海海戦の勝利立願など、歴代の偉人が参詣。

さつまいもの栽培を広めた甘藷先生こと蘭学者・青木昆陽の墓地もこちらにあり、毎年10月28日には甘藷まつりが開かれています。

瀧泉寺(目黒不動尊)の仁王門

最寄り駅は東急目黒線不動前駅ですが、JR線も走る目黒駅からもアクセス可能。

目黒駅からだと、大円寺・大鳥神社・蟠龍寺・五百羅漢寺も参拝できます。

ちなみに、駐車場はありませんが、仁王門の近くにはバス停があります。

鮮やかな朱色が壮麗な仁王門。

左右に那羅延金剛と密迹金剛、階上には韋駄天を祀っています。

韋駄天には「早く走る神様」といったイメージありますが、これは「仏舎利を盗んだ捷疾鬼を追いかけて取り戻した」ことから。

仏法や仏教徒を守護する護法神です。

仁王門の手前には、可愛らしい不動三尊。

左が安置されています。

内側には狛犬。

仁王門をくぐると下境内。

正面にある階段を上った上境内に大本堂があります。

下境内にはスピリチュアルな伝説が残る独鈷の滝、パワースポット・水かけ不動明王、多数の御堂が並ぶエリア。

縁日には屋台が出て賑やかなスペースです。

※下境内の詳細はこちら

瀧泉寺(目黒不動尊)の男坂・女坂

参道正面には男坂。

石標には「男坂 経につつまれ不動心」。

男坂の石段下、向かって左側に親子の狛犬。

柱にもたれかかり、子犬がじゃれついている姿は、思わず「育児って体力がいりますよね」と思うほど。

子供同士でじゃれあっている姿もかわいらしい狛犬像です。

向かって左側の柱にはいませんが、二鶏とヒヨコの石板レリーフ、上に鷹居松標柱と鷹、下にカエルの石像が。

これは、家光公の鷹が境内の大きな松の枝に飛び戻ってきたことに由来しており、この松を「鷹居の松」と命名したといわれています。

現在の鷹居の松は、この話から何代か後のものです。

男坂の右隣りは女坂で、石標には「女坂 水音ききてまた祈る」。

階段手前には、鯱から湧水が流れている鯱手水(飲料不適)があります。

空想上の生き物「鯱(シャチ)」。

頭は龍、胴は魚、背中には棘、口には牙があります。

階段途中には石窟があり、中には江戸時代の銅造・役の行者倚像(神変大菩薩)。

高さ42.2㎝、坐高92.7㎝の役の行者倚像は、頭巾をかぶり木の葉の肩衣をかけ、右手に錫杖、左手に巻子を持って腰掛けています。

奥の壁には孔雀明王が祀られ、左右に夫婦の鬼を付き従えています。

石窟の上には神変大菩薩の石碑が建っています。

役の行者倚像は、山岳修行者で修験道の開祖。

呪術の伝説が多数あり、江戸末期に「神変大菩薩」の諡号(死後に、生前の行いを尊んで朝廷から贈られる名)を勅賜されています。

さらに上ると、踊り場に力石。

一番大きい力石は五拾六貫目(210kg)です。

上境内に近い場所には、不動明王が右手に携える倶利伽羅剣が炎に取り巻かれて祀られています。

その剣の両脇には、緑色のセメント製狛犬。

瀧泉寺(目黒不動尊)の山王鳥居

男坂を登った先には、笠木の上に三角形の破風が乗っている山王鳥居。

扁額には「護国院」と書かれています。

大本堂を護る狛犬は、第4代将軍・徳川家綱の時代の都内最古の狛犬。

その近くには百度石。

1891年(明治24年)に火消しの方々により奉納された宝篋印塔。

装飾が凝っていて見ごたえがあります。

本堂前の向かって左側には観音菩薩立像や愛染明王像。

向かって右側には地蔵菩薩像と不動明王像。

特に愛染明王は縁結びのご利益があり、絵馬を両手に挟み身体の前で合掌しながら、男性は右側から、女性は左側から愛染明王像の周りを一周すると良縁成就に恵まれると言われています。

※上境内の詳細はこちら

瀧泉寺(目黒不動尊)の大本堂

1981年(昭和56 年)に再建された鉄筋コンクリート造。

両脇には五色の幟、中央には「目黒不動尊」と書かれた大きな大提灯。

お護摩祈祷はこちらで行われます

不動尊でのお参りの仕方に特にこれといった決まりはなく、合掌・一礼です。

ただ、飛不動尊と呼ばれる正宝院(関東三十六不動霊場 第二十四番札所)の参拝方法をとられている方もみられました。

軽くお辞儀して一礼。

両手を合わせて二拍手し、両手を合わせたままお辞儀して祈願。

より正式に近い参拝方法では、願い事のあとに不動明王の真言「ノウマク・サンマンダ・バザラダン・センダン・マカロシャダ・ソワタヤ・ウンタラタ・カンマン」を三回以上繰り返し唱えるそうです。

本堂には、干支の守り本尊さまが祀られています。

右側から下記の通り↓

卯(うさぎ)…文殊菩薩(ご縁日:25日)

丑・寅(うし・とら)…虚空蔵菩薩(ご縁日:13日)

酉(とり)…不動明王(ご縁日:28日)

辰・巳(たつ・へび)…普賢菩薩(ご縁日:14日)

他の守り本尊様は、境内の別の場所に。

・大本堂裏手

未・申(ひつじ・さる)…大日如来(ご縁日:28日)

・観音堂内右端

子(ねずみ)…千手観音菩薩(ご縁日:18日)

・勢至堂内

午(うま)…勢至菩薩(ご縁日:23日)

・阿弥陀堂内

戌・亥(いぬ・いのしし)…阿弥陀如来(ご縁日:15日)

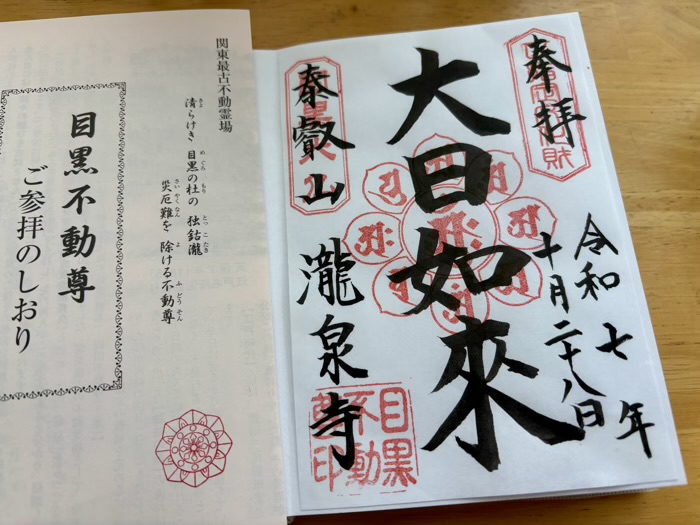

瀧泉寺(目黒不動尊)の大日如来坐像と地主神

本堂の裏には江戸時代の銅造・大日如来坐像。

不動明王の本地仏であり、未(ひつじ)・申(さる)の守り本尊です。

高さは385㎝、坐高は281.5㎝、頭の長さは121㎝の蓮華座に結跏趺座したお像。

宝髪・頭部・体躯・両腕・膝など十数の部分に分けて鋳造し組み合わせ制作されています。

大日如来坐像の真後ろには、小さな石像?

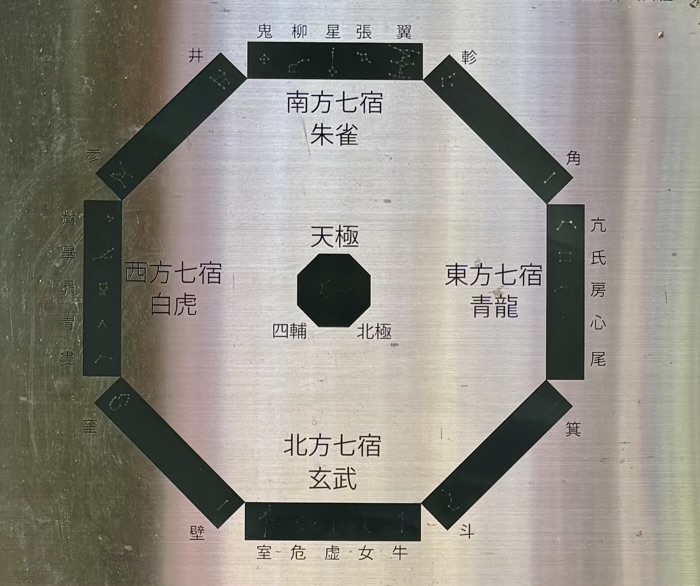

また、大日如来の頭上には二十八宿図が描かれており、太陽・月・星の位置と動きを表現。

四方は七宿ごとにまとめられ、東方青龍・北方玄武・西方白虎・南方朱雀の四神が睨みをきかせています。

大日如来坐像の後方には地主神(大行事権現)。

境外の裏から見ると大きな石塔と狛犬があるのがわかります。

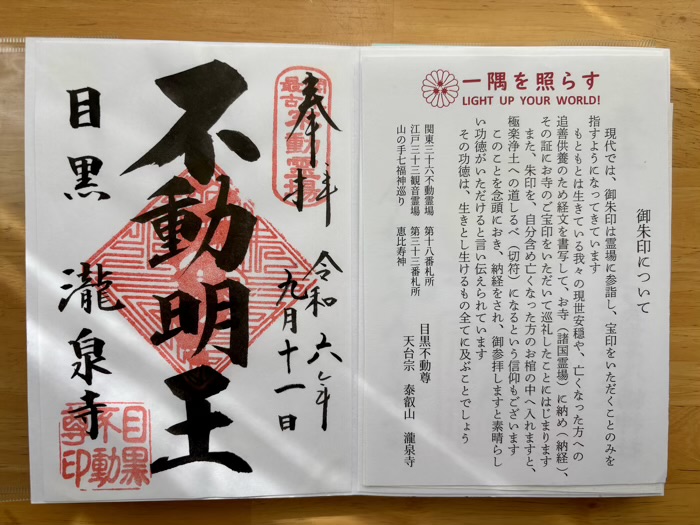

瀧泉寺(目黒不動尊)の御朱印・お守り・おみくじ

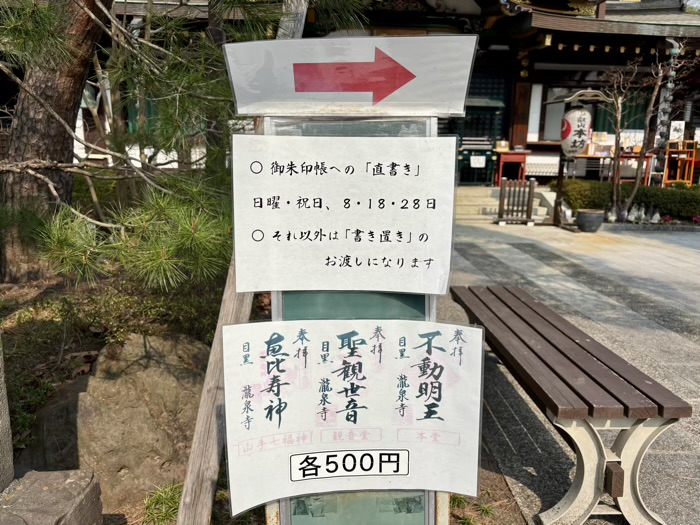

御朱印は、平日は主に寺務所、土日祝日などは阿弥陀堂横にて受付け。

不動明王・聖観音・恵比寿神の3種類でしたが、2024年10月から大日如来も加わり4種類に。

目黒不動尊オリジナル御朱印帳もあり。

通常は書置きですが、8がつく日と土日祝は直書きで対応しているようです(年始とか忙しい日は書置き)。

ただ、大日如来の御朱印は縁日でも書置きです。

また、山手七福神(瀧泉寺・蟠龍寺・大円寺・妙円寺・瑞聖寺・覚林寺)の一寺であり、えびす様の七福神ダルマを授与しています。

中にはおみくじ入り。

ちなみに、目黒側から順番に回ると商売繁盛祈願。

港区側から回ると無病息災・長寿祈願になるそうです。

御守りでは、厄除けのお守りの「不動剣」や「身代わり剣先守り」、愛染明王のお姿が描かれた「縁結び守」が人気のようです。

瀧泉寺(目黒不動尊)の詳細

瀧泉寺(目黒不動尊)へのアクセス

- 東急目黒線:不動前駅より徒歩12分

- JR山手線:目黒駅より徒歩20分

- 公式サイト:https://megurofudo.jp/

- J目黒不動尊LOVE:https://megurofudo.love/

瀧泉寺(目黒不動尊)の主な行事・お祭り

- 1月:開山忌(慈覚大師忌)、干支まつり

- 2月:豆まき式、涅槃會

- 3月:刷毛・筆供養會、春季彼岸會

- 4月:花まつり、大施餓鬼會

- 6月:山家會

- 7月:盂蘭盆會

- 9月:秋季彼岸會

- 10月:甘藷まつり

- 11月:霜月會

- 12月:成道會、星曼荼羅ご開帳

- 毎月28日:目黒不動尊大縁日

- 毎月8・18・28日:ご縁日護摩

瀧泉寺(目黒不動尊)境内

| 上境内 | 愛染明王や石不動、延命地蔵尊など多数の石仏が安置。甘藷先生の銅像も。 |

|---|---|

| 下境内 | スピリチュアルな伝説が残る独鈷の滝やたくさんのお堂が並ぶエリア。パワースポット・水かけ不動明王も。 |

| 瀧泉寺三福堂 | 弁天池にある、山手三福神、豊川稲荷、福珠稲荷大明神、白龍大権現を祀るお堂。 |

| 伏見稲荷・比翼塚 | 仁王門近くにある正一位稲荷大神。隣には、権八・小柴の悲話を伝える比翼塚。 |

瀧泉寺(目黒不動尊)近くのおすすめ神社・寺

| 五百羅漢寺 | 近代的な外観のお寺。十数年かけ作り上げた仏像彫刻を拝観できる、仏様のミュージアム。 |

|---|---|

| 海福寺 | 目黒区の指定文化財である赤い山門の四脚門は、宇和島藩伊達家から寄進されたものです。 |

| 成就院(蛸薬師) | 御本尊が3匹の蛸にささえられる蓮華座に乗る薬師如来像。天台宗の寺院。 |

瀧泉寺(目黒不動尊)近くのおすすめグルメ

| らかん茶屋 | 五百羅漢寺併設(拝観料不要)のお茶屋さん。食事と甘味を提供しています。 |

|---|