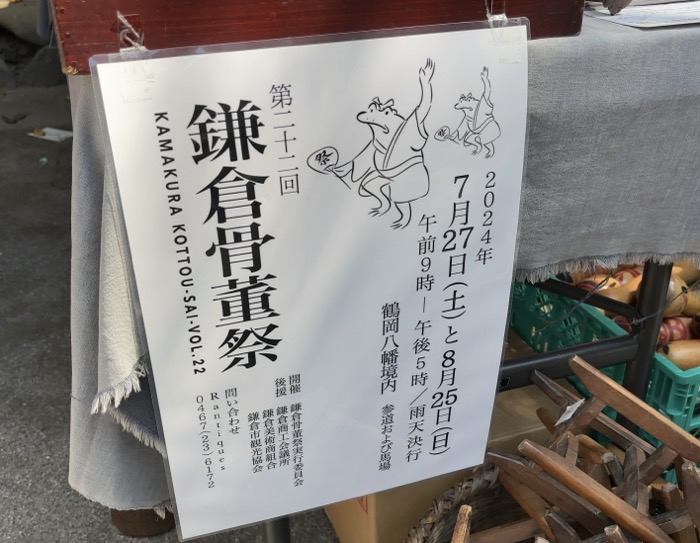

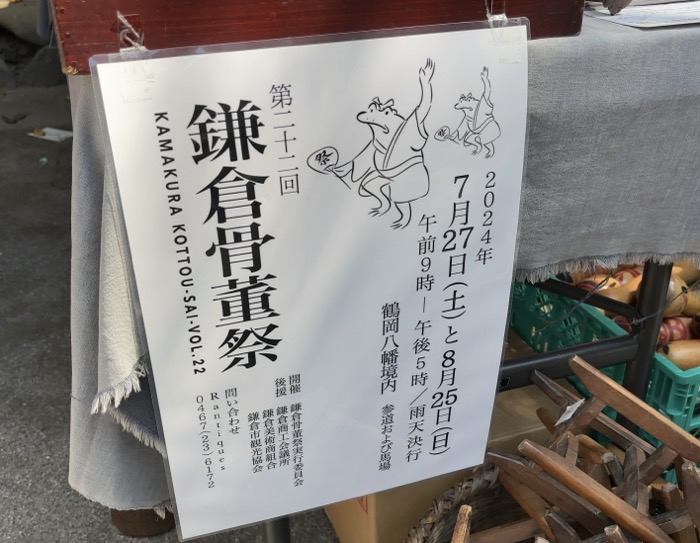

2024年で22回目の開催になる「鎌倉骨董祭」。

開催月は7月と8月で変わりませんが、開催日は年によって違います。

会場である流鏑馬馬場にはお店がズラリと並び、地元の骨董店も含め全国から50店舗ほど集まっています。

骨董品や古道具といった焼き物や工芸品、着物、レトロ雑貨、西洋アンティークなどさまざまな品が並び、見て回るだけでも楽しい。

掘り出し物もあるので、まるでお宝探しです。

人気の神社・お寺から地域に愛される神社・お寺まで日々参拝。喫茶店・カフェでのおいしい食事、うさぎのぽこちゃん、子育てと日常のアレコレを気ままに書き綴っています。

2024年で22回目の開催になる「鎌倉骨董祭」。

開催月は7月と8月で変わりませんが、開催日は年によって違います。

会場である流鏑馬馬場にはお店がズラリと並び、地元の骨董店も含め全国から50店舗ほど集まっています。

骨董品や古道具といった焼き物や工芸品、着物、レトロ雑貨、西洋アンティークなどさまざまな品が並び、見て回るだけでも楽しい。

掘り出し物もあるので、まるでお宝探しです。

曹洞宗の大本山・總持寺(読み方はそうじじ)の夏の風物詩である「みたままつり(み霊祭り)納涼盆踊り大会」。

7月の中旬、3日間にわたり開催。

2日目には、無数の灯りで飾る万灯供養がおこなわれます。

この「みたままつり(み霊祭り)」は、「御霊(みたま)」と呼ぶことからも、もともとは横浜大空襲(1945年5月)と旧国鉄の鶴見事故(1963年11月)における犠牲者慰霊のために始まりました。

コロナ禍で中断した年があったものの、2024年で77年目。

全国の修行僧たちが参加する「三松会(さんしょうかい)」が中心となって運営されています。

毎年、6・7・8月の「4」がつく日におこなわれる願成寺(読み方はがんじょうじ)の日限地蔵尊縁日(読み方はひぎりじぞうそんえんにち)では、ご本尊の延命地蔵尊がご開帳。

さらに、藤棚一番街で縁日が催されます。

日限地蔵尊縁日の始まりは願成寺の地蔵堂開帳が起源といわれており、その開催は70年以上!

飲食はもちろん、くじ引きや宝石すくいなど楽しゲームもあり、多くの人で賑わっています。

ちなみに、最初の開催日である6月4日には、日中に「縁日開き」 がおこなわれています。

願成寺で商店街代表、露天商代表、住職にてお祈りをしてから縁日開始です。

鶴岡八幡宮では、7月1日から9日まで七夕まつりを行っています。

七夕行事は江戸時代からおこなわれており、期間中は境内(舞殿と太鼓橋)にくす玉や吹き流し、笹竹飾りなど七夕飾りが掲げられており華やか。

七夕祭神事は7日に舞殿にて執行。

巫女さんによる神楽舞が奉納されます。

また、1日から9日の間は、七夕まつり限定授与品(短冊絵馬・祈り鳩・梶の葉色紙)を受けられた方を対象に鈴掛神事をおこなっています。

午前10時から午後3時まで、巫女さんが鈴の音を掛ける諸願成就のご祈願が受けられます。