東急田園都市線あざみ野駅から徒歩8分、小高い丘の上に鎮座する驚神社(読み方はおどろきじんじゃ)。

「おどろきさま」と呼ばれ昔から親しまれてきました。

社名の由来には、馬を大切にし、馬を敬うことから「驚」神社になったと伝わっています。

かの鎌倉殿の家臣・畠山重忠にも馬を献上しているそうです。

また、普段は静かな境内ですが、10月の例大祭は青葉区最古で最大規模!

街を上げて大変盛り上がります。

目次

・歴史とご祭神・ご利益

・参道

・境内

・社殿

・稲荷社と三夫婦記念碑

・御朱印・お守り

・例大祭

・アクセス

・主な行事・お祭り

・近くにある神社・寺

・近くのおすすめグルメ

驚神社の歴史とご祭神・ご利益

ご祭神は素戔嗚尊(すさのおのみこと)。

家内安全・五穀豊穣のご利益があると信仰されている農業・漁業・山林の神様です。

創建年代は不詳ですが、奈良時代ではないかと伝わっています。

社名の「驚」は、この辺りは牧場で名馬がよく育ち、馬は大切な移動手段であったことから、「馬を敬う」の二字を合わせたと言われています。

また、源頼朝とその家臣・畠山重忠に馬が献上されていたことが記録されています。

石川村の鎮守として古くから祀られ、例大祭では近隣から伝統神輿と山車が驚神社に集まり、牛込獅子舞(神奈川県の無形民俗文化財)が奉納されるなど、景色は変われども地元住民からの信仰はずっと続いています。

驚神社の参道

石造りの鳥居と朱色の鳥居、2つの鳥居から続く長い表参道は桜・檜の混じる並木道です。

参道のつきあたりには石段。

境内は一段高い丘の上にあります。

ちなみに、石階段の右側には参拝者用の駐車場。

スロープもあるので、ベビーカーや車いすの方も社殿まで行くことが出来ます。

驚神社の境内

左側に力石と社務所。

右側には手水舎と、さっぱりした境内。

3人掛けの腰掛けが2箇所設置されているなど、地元住民の憩いの場になっているようです。

驚神社の社殿

社殿は境内よりも一段高い場所に鎮座。

驚神社の稲荷社と三夫婦記念碑

社殿の裏側にはご神木、稲荷社らしい小さな祠、三夫婦記念碑。

驚神社の御朱印・お守り

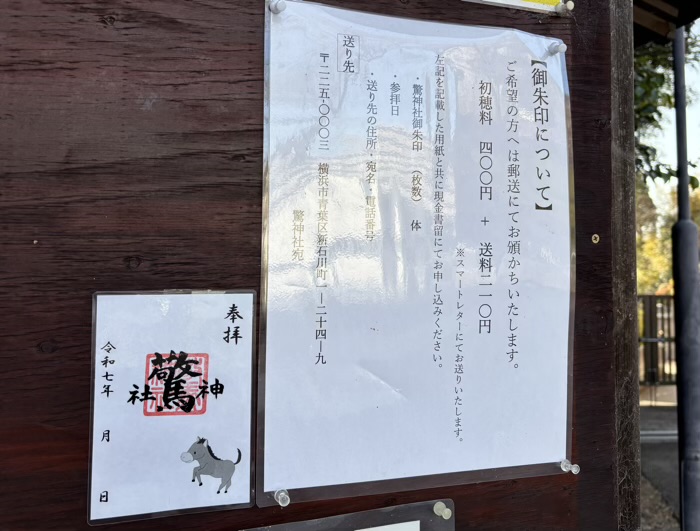

普段は宮司さんがいらっしゃらないので、お守りなどの授与はおこなわれていません。

御朱印は郵送で対応しているようで、参道に張り紙が貼られていました。

驚神社の例大祭

10月に斎行される例大祭は、青葉区最古で最大規模を誇るお祭りです。

前日の宵宮祭では、宮元・平川・荏子田・牛込・船頭・保木で地域ごとに祈祷をおこない神輿を担いで町内を回り、例大祭当日はあざみ野の平崎橋交差点付近に集合し驚神社に向かって練り歩きます。

驚神社に到着すると、牛込獅子舞やひょっとこ踊りなどの伝統芸能を奉納。

牛込獅子舞は、関東・東北・信越地方にみられる「一人立ち三頭獅子舞(父・母・子の3頭の獅子による舞)」。

江戸時代後期ごろから始まったとされており、形を変えながらも300年以上続いてきた伝統芸能です。

獅子舞が村に悪疫が入るのを防いでくれると信じられており、神奈川県の無形民俗文化財に指定されています。

ちなみに、獅子舞のなり手は牛込地区出身の男性で、お祭りの2ヶ月前ぐらいから稽古をおこなうそうです。

※例大祭の様子はこちら

驚神社の詳細

驚神社へのアクセス

- 東急田園都市線:あざみ野駅より徒歩8分

驚神社の主な行事・お祭り

- 1月:歳旦祭(元旦祭)

- 2月:祈年祭

- 10月:例大祭「石川の祭り」

- 11月:七五三祭、勤労感謝祭(新嘗祭)

驚神社近くのおすすめ神社・寺

| 観福寺 | ご本尊は如意輪観音像の真言宗豊山派の寺院。本山は牡丹で有名な奈良の長谷寺。 |

|---|---|

| 劔神社 | 御祭神は素盞鳴尊。鍛冶職人と炭商人と大蛇の伝説が伝わる神社。 |

| 有馬神明神社 | 白幡八幡大神の兼務社。巨大な神輿・有馬神輿があります。 |

| 神明社 | 驚神社と同じく、例大祭では牛込獅子舞が奉納されています。 |

驚神社近くのおすすめグルメ

| カレーショップ イエロー | レトロアメリカンな店内でいただく、こだわりのジャパニーズカレー。 |

|---|

占いで、今年は

スサノオノミコト様をお参りすると運気アップとあったのですが都内で探すと

荒川区にありました。遠いな〜と思い、

ダメ元で、ま、箱根なんかにあるかもな、と神奈川県で探しました。

すると、徒歩10分の驚神社がヒット!

毎年お正月お参りしているのに、神様が誰か知らなかったなんて、すごく失礼だったな。

ごめんなさい。明日、ご挨拶、感謝を伝えて来ます!

こんにちは。

コメントありがとうございます。

身近なことでも意識しないと気が付かないって多いですよね。

私もこの年になるまでまったく神様について知らず…だいぶ失礼をしていました(汗)。

気が付いてくれて、神様も喜ばれていると思います!