東京都世田谷区中町に鎮座する中町天祖神社(読み方はなかまちてんそじんじゃ)は、伊勢信仰の神社。

通称中町天祖神社と呼ばれていますが、正式名称は天祖神社です。

10月の例大祭では、宵宮の日に子供神輿、本祭に大人神輿渡御を斎行。

また、宵宮・本祭共に神楽舞や太鼓演奏、お囃子などの舞台奉納がおこなわれ賑やかです。

宵宮・本祭ともに午後の時間帯からとあって、混雑をさけて参拝するなら午前中に。

お神輿もじっくりと拝見できます。

そして、夕方の参拝ではお祭りの賑やかな雰囲気や、お祭りならではの屋台グルメを堪能できます。

目次

・歴史とご祭神・ご利益

・鳥居と参道

・境内

・社殿

・弁天社

・御朱印

・アクセス

・近くにある神社・寺

中町天祖神社の歴史とご祭神・ご利益

御祭神は、天照皇大神(あまてらすおおみかみ)。

相殿神として倉稲魂神(うかのみたまのかみ)が祀られています。

そのご利益は、所願成就や五穀豊穣、商売繁盛などです。

詳細な創建時期は不明。

当初は神明社と呼ばれ、近くにある金剛寺が別当寺でした。

明治の神仏分離と、宮の称号「神明宮」が一般の神社で使用することが禁止されたことにより、1874年(明治7年)に天祖神社へ改称。

ちなみに、都内にある他の伊勢信仰神社も「天祖神社」へ改称されています。

そして1907年(明治40年)になると、村内にあった稲荷社・日枝神社・阿夫利神社・弁天社を合祀。

現在、神職の方は境内に常駐されておらず、玉川神社が兼務社になっています。

中町天祖神社の鳥居と参道

最寄駅は東急大井町線上野毛駅。

上野毛通りをひたすら進んでいくと、鳥居が見えてきます。

社号碑には「天祖神社」。

一之鳥居は1963年(昭和38年)に建てられました。

参拝した日は例大祭の2日目、本祭。

一之鳥居のところから屋台が出店しており、綺麗に整備された並木参道にそって屋台がズラリ。

屋台が悠々と並んでいたことからも、普段は風通りの良い広い空間と思われます。

手水舎は参道途中左手に。

並木参道を抜けた先には二之鳥居。

二之鳥居は一之鳥居よりも歴史が深く、1921年(大正10年)に建てられたもので、関東大震災や戦災にも耐えた鳥居です。

手前両脇には、子持ちと珠持ちの一対の狛犬。

狛犬自体は比較的新しいようですが、台座は昔のものをそのまま残しているようです。

中町天祖神社の境内

二之鳥居を抜けた先は、広々とした境内。

正面に社殿。

右側に社務所。

左側には神楽殿。

神楽殿ではお囃子が演奏され、社殿近くには神輿が置かれていました。

宮神輿は、台座は二尺(61cm)、唐破風軒屋根、勾欄造り。

1978年(昭和53年)につくられたもの。

駒札には中町が掲げられていました。

重さは300キロぐらいで、100人ぐらいの担ぎ手で練り歩いているそうです。

大人神輿の隣には子供神輿。

かわいらしい。

中町天祖神社の社殿

彩色された彫刻や木鼻、屋根の一対の飛狛犬など、昔ながらの様相の木造社殿。

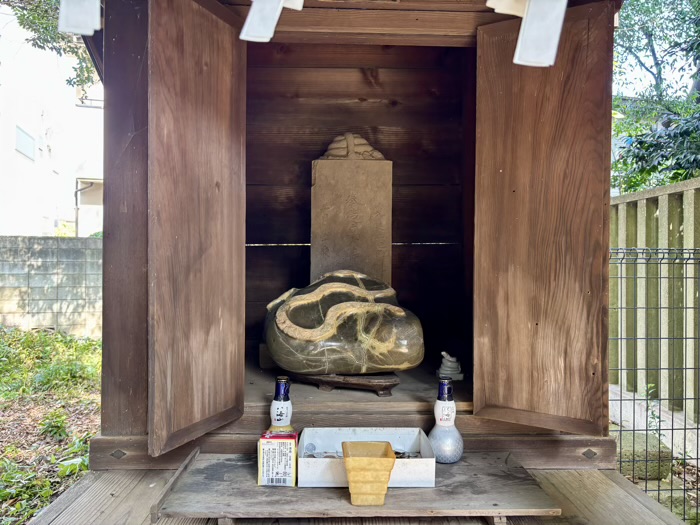

中町天祖神社の弁天社

社殿向かって左側奥には弁天社。

社殿前には、阿夫利神社と日枝神社と彫られた一対の石碑。

そして、右側には力石。

社殿内には、蛇が形取られた石が祀られていました。

中町天祖神社の御朱印

社務所は普段は無人。

神職の方は常駐されておらず、御朱印などは兼務社である玉川神社の社務所で対応されています。

例大祭の日は社務所が開いていました。

中町天祖神社の詳細

中町天祖神社へのアクセス

- 東急大井町線:上野毛駅より徒歩8分

中町天祖神社近くのおすすめ神社・寺

| 深澤神社 | 後北条氏の家臣が創建(当初は三島神社)。ご神体は金像で弁天様も祀られています。 |

|---|---|

| 玉川神社 | 目黒通り沿いにある、等々力の自然に囲まれた神社。獅子の子落としやがまんさまも見られます。 |

| 満願寺 | 日本三体地蔵「一言地蔵尊」を安置する真言宗智山派の寺院。 |

| 上野毛稲荷神社 | 稲荷坂途中に鎮座。等々力玉川神社の兼務社。 |

| 金剛寺 | 玉川八十八ヶ所第三十五番札所。境内には薬師堂もあります。 |