北条義時の三男・北条重時によって建立された極楽寺(読み方はごくらくじ)は、鎌倉で唯一の真言律宗のお寺。

町名にもなっているお寺です。

正式名称は「霊鷲山 感応院 極楽律寺(りゅうじゅさん かんのういん ごくらくりつじ)」。

最盛期の頃は金堂や講堂、十三重塔などの伽藍、大小49もの支院を持つ大寺院でしたが、合戦や震災により失われ、現在では山門と本堂のみとなりました。

境内にはさまざまな植物が植えられており、春は桜、夏は紫陽花と芙蓉、秋は彼岸花と山茶花、冬は梅と沈丁花などが楽しめます。

極楽寺の寺院内はもちろん、周辺も歴史ある趣のある風景が広がり、ドラマや映画のロケ地としても有名。

聖地巡礼で訪れた方が、極楽寺にも参拝されています。

目次

・ご本尊・ご利益

・歴史

・山門

・参道

・大師堂

・宝物殿(転法輪殿)

・本堂

・御朱印

・アクセス

・近くにある神社・寺

極楽寺のご本尊・ご利益

極楽寺は北条重時によって建立。

開山は忍性菩薩(にんしょうぼさつ)です。

ご本尊は清凉寺式釈迦像(釈迦如来立像)。

100体ほど作られた、清凉寺(京都嵯峨)の本尊釈迦如来立像のレプリカで、4月の花まつりの時だけご開帳されます。

清凉寺式釈迦像の原像は、東大寺の僧然が中国の宋へ渡り、985年(寛和元年)に開元寺(台州)に安置されていた釈迦如来立像を工匠に摸刻させ、日本に持ち帰ったものとされています。

また、開元寺に置かれていた釈迦如来立像は、生前の釈迦の姿を彫らせたとされる釈迦像(優填王思慕像)を模刻したものと言われています。

忍性は境内に「らい病」と呼ばれたハンセン病の治療施設をつくり、身分に関係なく無料で治療したり、高齢の牛や馬の面倒を見るなど慈善活動にも力を入れていました。

その功績から医王如来と崇められ、後醍醐天皇より「菩薩号」が贈られています。

医療・福祉施設としての慈善活動にも力を入れていたことからも、そのご利益は子育てや病気平癒。

健康的なパワースポットです。

極楽寺の歴史

極楽寺の前身は、もともと深沢に創建された念仏系の寺院。

当時「地獄谷」と呼ばれていたこの地を再生させるため、1259年(正元元年)に北条義時の三男・北条重時が現在地に移転・再建しました。

当時の鎌倉では、市街地で埋葬することが禁じられており、一部の上流階級が周辺地域にお墓(やぐら)をつくり、庶民のご遺体の多くは放置。

このエリアにご遺体や家や身寄りがない人が集まるようになり、その様子から「地獄谷」と呼ばれていました。

重時が存命中に完成はしなかったものの、その子供たちが意思を受け継ぎ極楽寺を完成させています。

1333年(元弘3年)に後醍醐天皇の勅願所になり、鎌倉公方からの保護もありましたが、火災や地震でほとんどが崩れ落ちてしまい、現在はかろうじて再建された山門や本堂のみとなり今に至ります。

極楽寺の山門

極楽寺は江ノ島電極楽寺駅から徒歩すぐ。

駅前の通りを長谷駅方面に進み、最初の橋を渡り左折したところにあります。

忍性は道路改修や橋梁架設などの土木工事にも尽力しており、極楽寺の門前まで続く坂道「極楽寺坂」も忍性によって切り開かれたと伝えられています。

ちなみに、縁結び不動明王で有名な成就院が近く、ちょっと足をのばして長谷駅に向かえば、星井寺(虚空蔵堂)・御霊神社・長谷寺と徒歩でも行ける距離です。

どっしりと構えた茅葺屋根がいい感じの山門。

梅雨の時期には紫陽花がとっても綺麗に咲くそうです。

門は閉まっていますが、脇の小さな扉から入ることができます。

退出するときには反対側にある出口を利用します。

ちなみに、境内での写真撮影はルールを守ればOK。

一脚や三脚、自撮り棒を使用した撮影はNGです。

極楽寺の参道

山門をくぐると、生垣や樹木に囲まれた石畳が本堂までまっすぐに続く参道。

春には桜、初夏は紫陽花、夏には新緑やサルスベリが見事なのではないでしょうか。

極楽寺の大師堂

参道の右側には、鎌倉三十三観音霊場の二十二番札所。

如意輪観世音菩薩が祀られています。

極楽寺の宝物殿(転法輪殿)

さらに進むと、本堂近くの右側に宝物殿「転法輪殿」。

木造十大弟子立像や木造釈迦如来坐像、木造不動明王座像など、貴重な仏像が安置されています。

1258年(文永5年)に作られたご本尊・清凉寺式釈迦如来立像(国重要文化財)もこちら。

その像高157.8cm。

宝物殿は、春と秋の特定の曜日にのみ限定公開(仏像の保存管理のため)。

雨の日は拝観できないので事前に要チェックです。

また、敷地の奥には通常公開されていない五輪塔(忍性菩薩と三代長老順忍のお墓)があり、こちらは4月の花祭り限定で参拝することができます。

宝物殿のそばには、薬草をすり潰すのに使われていた製薬鉢(千服茶臼製薬鉢)と呼ばれる石鉢と石臼。

忍性は境内に「らい病」と呼ばれたハンセン病の治療施設をつくり、身分に関係なく無料で治療しており、その際に使われていたものです。

千服茶臼製薬鉢には6月になると睡蓮が咲きます。

睡蓮は、「極楽寺の井」と呼ばれる井戸跡(参道の中程左側)に置かれた鉢でも見ることができます。

井戸跡は山門前を掘りおこした時に発見された井戸で、鎌倉石を八段積みあげたられたもの。

ここで忍性が粥を施した伝えられています。

極楽寺の本堂

本堂は、1572年(元亀3年)の火災で焼失を免れた講堂を移築したものなのだとか。

不動明王坐像、興正菩薩坐像(叡尊像)、忍性菩薩坐像が安置されています。

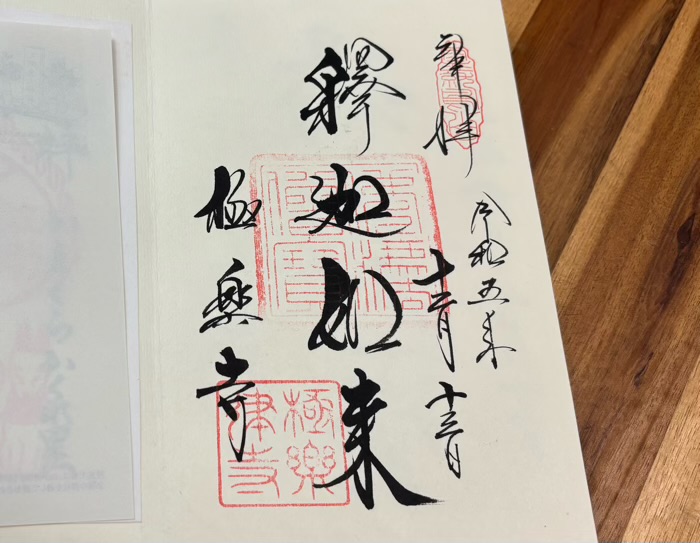

極楽寺の御朱印

本堂左手にある寺務所では、オリジナルの朱印帳た御朱印、お守りなどが。

極楽寺の御朱印は6種類あります。

ご本尊の釈迦如来、鎌倉三十三観音霊場二十二番の如意輪観音、鎌倉二十四地蔵二十番の導地蔵尊、鎌倉二十四地蔵二十一番の月影地蔵尊、鎌倉十三仏霊場十二番の大日如来、東国花の寺御朱印です。

極楽寺の詳細

極楽寺へのアクセス

- 江ノ島電鉄:極楽寺駅より徒歩2分

極楽寺近くのおすすめ神社・寺

| 成就院 | 鎌倉幕府の三代執権北条泰時が建立。縁結び不動明王で有名な真言宗大覚寺派の寺院。 |

|---|---|

| 星井寺(虚空蔵堂) | 鎌倉十三仏霊場十三番札所。成就院が管理する、行基ゆかりのお寺。 |

| 熊野新宮 | 極楽寺の忍性菩薩の勧請。極楽寺の鎮守府で、極楽寺熊野神宮。 |