江戸の雰囲気や歴史を感じられる場所として人気の浅草寺(読み方はせんそうじ)は、いつ来ても多くの参拝客で賑わっています。

それだけでなく、広大な境内には多くの神様が祀られており、さまざまなご利益が期待できるパワースポットとしても有名です。

それは、研究者から神仏のデパートといわれるほど!

ちなみに、正式名称は「金龍山浅草寺(きんりゅうざんせんそうじ)」。

1949年(昭和24年)までは天台宗でしたが、1950年(昭和25年)より聖観音宗の本山となっています。

お寺なので、神社と異なり柏手(拍手)はおこなわないのはもちろん、雷門・お水舎・常香炉・本堂と通るなかでのお参りの仕方があります。

目次

・ご本尊とご利益

・歴史

・雷門(風雷神門)

・仲見世

・宝蔵門(仁王門)

・五重塔

・本堂(観音堂)

・影向堂

・薬師堂(橋本薬師堂)

・淡島堂

・銭塚地蔵堂

・伝法院

・鎮護堂

・弁天堂

・藤棚

・御朱印・おみくじ

・アクセス

・主な行事・お祭り

・浅草寺境内案内

・近くにある神社・寺

・近くのおすすめグルメ

浅草寺のご本尊とご利益

ご本尊・聖観世音菩薩さまは、どんな不安や悩みも解決し、厄を払ってくれる慈悲深い神様。

あらゆる願いが叶うとされる「所願成就(しょがんじょうじゅ)」のご利益です。

しかも、7月10日の「四万六千日(しまんろくせんにち)」にお参りすると、46,000日(約126年)分のご利益があるといわれています。

ちなみに、前日の9日とあわせて「ほおずき市」が開催されています。

※ほおずき市の様子はこちら

浅草寺の歴史

浅草寺の歴史は1400年以上と古く、漁をしていた兄弟が聖観世音菩薩像を発見し、土地の長がお堂を建ててお祀りしたのが始まりとされています。

ちなみに、兄弟は最初、仏像について知らなかったがゆえに何度も放り出していたのですが、魚は獲れず仏像が何度も網にかかるので不思議に思い、持ち帰り土地の長に話して調べたところ、ありがたーい聖観世音菩薩の尊像であることが判明したとか!?

観音さまが現れた際、一夜にして千株の松が出現、天から金の龍が降臨。

そのことから、山号「金龍山」に。

観音さまが姿を現されたことを祝う法要、本尊示現会での「金龍の舞」はこれにちなんでいます。

そして、平安時代になると慈覚大師円仁(じかくたいしえんにん)が来山し、宗教的な聖地として発展していきます。

ちなみに、発見した漁師の檜前浜成(ひのくまのはまなり)と武成(たけなり)の兄弟、尊像であることを明らかにした土師真中知(はじのあたいなかとも)は、浅草寺に隣接する浅草神社に祀られています。

浅草寺と浅草神社は切ってもきれない関係ではあるものの、その成り立ちは違います。

浅草寺の雷門(風雷神門)

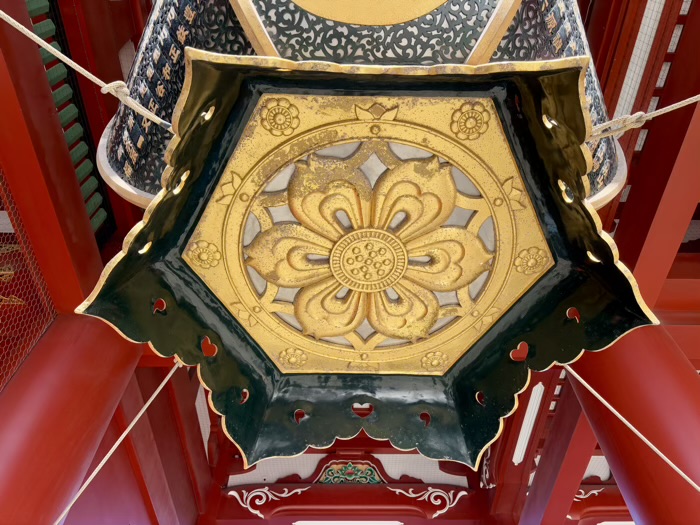

「雷門」と書かれた赤い大提灯が掲げられた、風神・雷神が守護する浅草寺の総門。

正式名称は「風雷神門」。

「金龍山」額は、京都・曼殊院門跡の良尚法親王筆の模写です。

雷門は幾度と焼失と再建を繰り返しており、現在の門は1960年(昭和35年)に松下電器産業(現パナソニック)社長・松下幸之助氏の寄進により再建されています。

ちなみに、提灯の裏の龍を待ち受けにすると願いが叶うといわれています。

まずはこちらで、合掌一礼してから通ります。

また、参拝が終わって山門から出る際にも本堂に向かって合掌一礼します。

雷門の北の間(風雷神像の背後)には、水を司る龍神の天龍像と金龍像が安置されています。

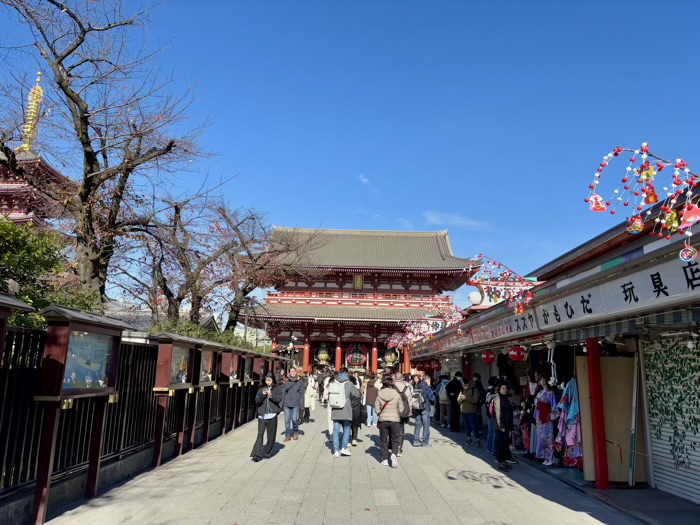

浅草寺の仲見世

雷門から宝蔵門まで長さ約250mもある浅草寺の表参道。

参道の両側には店舗が並ぶ商店街です。

お店の開店前・閉店後に来ると、浅草の伝統行事や四季の風物詩が描かれた仲見世シャッター壁画「浅草絵巻」が見れます。

途中には、浅草寺のこれまでの歴史や宝船に乗った七福神のパネルがズラリ。

これまでの浅草寺の繁栄と信仰の深さが読み取れます。

浅草寺の宝蔵門(仁王門)

仲見世通りの先には、朱塗りの楼門・宝蔵門(ほうぞうもん)。

両端には仁王像が奉安されており、中央の三間には高さ3.75m、幅2.7m、重さ約450kgの大提灯が吊り下げされています。

宝蔵門の背後には、片方長さ4.5m、幅1.5m、重さ500kgの大わらじ!

山形県にある村山市楯岡荒町から10年に一度奉納されているもので、1941年(昭和16年)から始り現在(2025年)のは8代目(2018年奉納)。

大わらじは浅草寺宝蔵門の仁王様の力を表しており、「このような大きなわらじを履くものがこの寺を守っているのか」と驚いて魔が去っていくと言われています。

浅草寺の五重塔

宝蔵門(仁王門)の左側には、高さ53mの五重塔(ごじゅうのとう)。

1973年(昭和48年)再建の鉄骨・鉄筋コンクリート造りで、塔院の上に建っています。

仏舎利を奉安したインドのストゥーパを起源とし、最上層にはイスルムニヤ寺院(スリランカ)から奉戴された仏舎利が納められています。

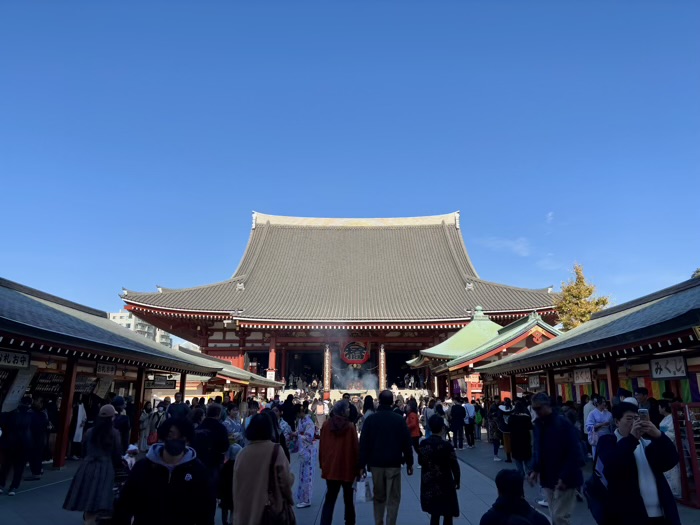

浅草寺の本堂(観音堂)

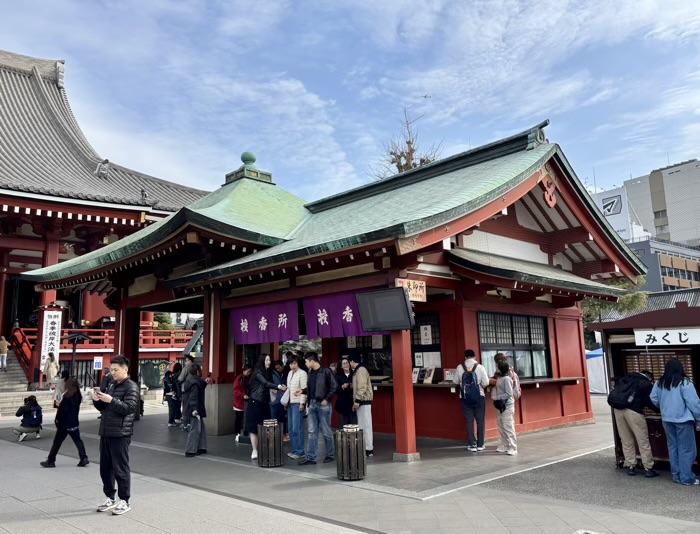

宝蔵門(仁王門)から本堂(観音堂)までは広いスペースがとられており、両サイドにはおみくじ所と授与所。

本堂右側に手水舎と授香所。

まずは手水舎で身を清めます。

手水舎の天井には「墨絵の龍」。

八角形錆御影石造りの手水鉢の上には、かつて本堂裏の噴水に安置されていた龍神像(沙竭羅龍王像)を祀っています。

次に授香所でお香を授かり、香常香炉に供えたら煙を浴びて心身を清めます。

ご本尊・聖観世音菩薩を祀を祀ることから、観音堂(かんのんどう)とも呼ばれる中心堂宇。

ご本尊は絶対秘仏の浅草寺最強のパワースポットです。

国宝に指定されていた旧本堂は東京大空襲により焼失。

現在の本堂は1958年(昭和33年)に再建されています。

これまで幾度も焼失し、20回近く再建を繰り返しています。

本堂は慶安の旧本堂の姿を基本にした鉄筋コンクリート造り。

入母屋造りの大屋根には、安全のため軽量のチタン瓦を使用しています。

お参りの仕方は、賽銭箱にお賽銭を投げ入れずなるべく静かに入れるようにし、音を立てずに静かに手を合わせて心の中で祈ります。

拍手はせず、一礼のみです。

本堂へ上がる階段には、直径4.5mの大提灯。

堂内は内陣と外陣に分けられ、「施無畏(せむい)」と書かれた扁額(天台宗僧侶・書道家の豊道春海筆)が掛かっています。

約10mの高さがある外陣の天井には、中央に川端龍子画「龍之図」、左右に堂本印象画「天人之図」「散華之図」が描かれています。

ちなみに、慶安の旧本堂にも「天人之図」が描かれていました。

内陣の中央にはご本尊を奉安する御宮殿。

鎌倉時代末期の建築様式を模した、唐様・三方軒唐破風千鳥破風付、八棟造りです。

秘仏のご本尊・聖観世音菩薩、ご本尊の身代わりである御前立ご本尊・聖観世音菩薩、徳川家康・徳川家光・公遵法親王などの護持仏であった観音像が安置されています。

さらに、御宮殿の左右には帝釈天と梵天の立像、内陣右奥に不動明王、左奥に愛染明王、御宮殿背後の裏堂には観世音菩薩(通称:裏観音)が祀られています。

本堂の左側(東)、浅草神社の近くには朱塗りの二天門(昔は随身門と呼ばれていました)。

豊岩間戸命、櫛岩間戸命を守護神像(随身像)として左右に祀っていたましたが、神仏分離によって浅草神社に2神を遷座。

鎌倉の鶴岡八幡宮から広目天と持国天の像が奉納されるも戦災で焼失。

現在は、上野・寛永寺の厳有院(四代将軍徳川家綱霊廟)から拝領した像です。

門に向かって右が持国天、左が増長天。

浅草寺の影向堂

本堂の北西、寄棟造りの影向堂は、観音さまをお助けする生れ年(干支)ごとの守り本尊八体(影向衆)が祀られています。

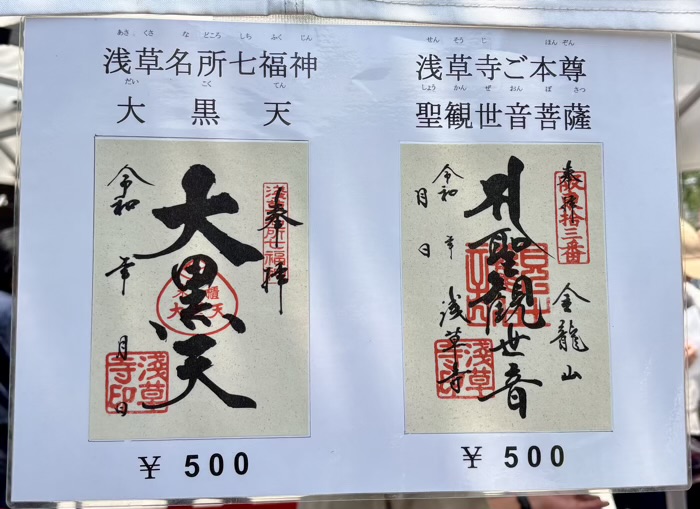

影向堂境内には六角堂・一言不動・阿弥陀如来・宝篋印塔があり、参拝証としてご本尊の聖観世音菩薩と大黒天のご朱印をお授けしています。

※影向堂の詳細はこちら

浅草寺の薬師堂(橋本薬師堂)

影向堂の南に建つ、徳川家光が建立した三間四方の堂宇。

ご本尊は薬師如来座像。

8の日はお薬師さんのご縁日です。

浅草寺の淡島堂

紀伊国(現在の和歌山県と三重県南部)加太の淡島明神(少彦名命)を勧請した、女人守護のお堂。

淡島堂には、本尊の阿弥陀如来像、淡島明神像と本地仏の虚空蔵菩薩像、取子地蔵尊などが安置されています。

※淡島堂の詳細はこちら

浅草寺の銭塚地蔵堂

兵庫県西宮市山口町に残る銭塚地蔵尊の御分霊を勧請。

浅草寺の金運パワースポットです。

銭塚地蔵堂には六地蔵尊が安置されており、お像の下には江戸時代の貨幣・寛永通宝が埋められているといわれています。

また、塩を奉納して祈願すると財福のご利益があるといわれるカンカン地蔵があります。

毎月「四の日」に法要があり、特に1月・5月・9月の24日は「正五九」という大法要が斎行されています。

※銭塚地蔵堂の詳細はこちら

浅草寺の伝法院

仲見世の西側にある庭園に建つ浅草寺の本坊。

阿弥陀三尊像が奉安されており、徳川歴代将軍と浅草寺歴代住職の位牌が安置されている。

一般公開はしていませんが、不定期で特別公開されることがあります。

浅草寺の鎮護堂

住職・唯我韶舜大僧正の夢枕に現れた狸のお告げから、鎮護大使者として祀ったのが始まり。

火除け祈願、失せもの祈願、盗難除けの祈願で有名。

また、「狸=他を抜く」という語呂から、落語家や歌舞伎役者などの芸能関係者の信仰が篤いです。

浅草寺の弁天堂

本堂南東、小高い丘に鎮座する弁財天を祀るお堂。

池中の小島に建てられていましたが、池は埋め立てられて公園となっています。

ご本尊の弁財天は白髪であることから「老女弁天」と呼ばれており、神奈川県藤沢市の江ノ島弁天、千葉県柏市の布施弁天と並ぶ関東の三弁天です。

弁天堂に右側にある鐘楼「時の鐘」は、五代将軍徳川綱吉の命により改鋳され、江戸の市中に時を告げていた鐘の一つ。

毎朝6時に役僧によって撞かれて、大晦日には新年を告げる「除夜の鐘」が鳴らされています。

浅草寺の藤棚

楼門・宝蔵門(ほうぞうもん)と弁天堂の近くには藤棚。

藤の花の下は休憩所になっています。

近くには仏像やお地蔵様がズラリ。

浅草寺の御朱印・おみくじ

浅草寺の御朱印は、本堂内ではなく影向堂になります。

御朱印には聖観世音、大黒天、御詠歌とあり。

影向堂では直書きに対応されていますが、祭事などで混雑する場合は、書き置き御朱印専用の授与所がでることもあるようです。

御詠歌を希望する場合は、「坂東の御詠歌」と伝える必要があります。

ただ、書ける方が限られているため、いただけるかはその時の運次第!

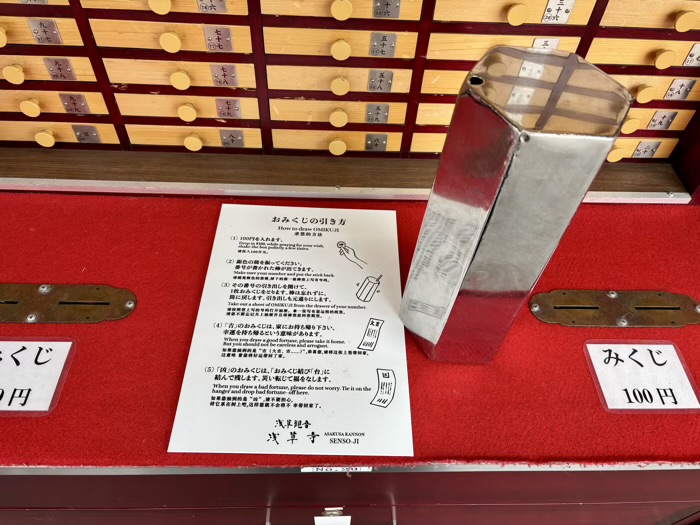

浅草寺のおみくじは、平安時代から伝わる伝統的なおみくじ「観音百箋(かんのんひゃくせん)」。

筒から出た棒に書かれた番号の引き出しを開けて、中に入っているおみくじを取り出します。

ちなみに、「半吉」と「末小吉」があり、「中吉」と「大凶」はありません。

「吉」のおみくじは「幸運を持ち帰る」という意味から家に持ち帰り、「凶」のおみくじは「災い転じて福」に見立てておみくじ結び台に結んで残します。

また、浅草寺のおみくじで「凶」が出る確率は30%!

大吉17%、吉35%、半吉5%、小吉4%、末小吉3%、末吉6%で、この割合は当初から変わっていません。

「凶」には、「これ以上、悪くならない」といった意味もあるそうです。

浅草寺の詳細

浅草寺へのアクセス

- 東京メトロ銀座線・都営浅草線:浅草駅A4出口より雷門まで徒歩1分

- 東武スカイツリーライン:浅草駅より雷門まで徒歩5分

- つくばエクスプレス:浅草駅より雷門まで徒歩5分

- 公式サイト:https://www.senso-ji.jp/

浅草寺の主な行事・お祭り

- 1月:新年大祈禱会、温座秘法陀羅尼会、その他

- 2月:節分会、針供養会、その他

- 3月:本尊示現会、春季彼岸会、その他

- 4月:仏生会(花まつり)、白鷺の舞、駒形堂大祭、その他

- 5月:宝の舞、正五九大護摩

- 6月:楊枝浄水加持会・百味供養会、華講会

- 7月:四万六千日(ほおずき市)、盂蘭盆施餓鬼会、その他

- 8月:万霊燈籠供養会

- 9月:秋季彼岸会、正五九大護摩

- 10月:菊供養会、金龍の舞、その他

- 11月:白鷺の舞、七五三加持会

- 12月:納めの観音ご縁日(羽子板市)、星供養会(星まつり)、その他

- 毎月1日:大般若経転読会法要

- 毎月18日:ご本尊ご縁日法要

浅草寺境内案内

| 影向堂 | 観音さまをお助けする十二支の守り本尊のお堂。 |

|---|---|

| 淡島堂 | 淡島明神を勧請した女人守護のお堂。2月の針供養では信徒さんで賑わいます。 |

| 銭塚地蔵堂 | 石仏六地蔵尊とカンカン地蔵は金運のご利益があるパワースポット!独自の参拝方法があります。 |

| 鎮護堂 | 火除けと盗難除け、諸芸上達を守護する狸、鎮護大使者が祀られています。 |

| 弁天堂 | 老女弁天は関東の三弁天の一つ。江戸の名鐘「時の鐘」があります。 |

| 久米平内堂 | 楼門・宝蔵門の近くにある縁結びで有名なパワースポット。緑色の幟が目印です。 |

浅草寺近くのおすすめ神社・寺

| 浅草神社 | 浅草寺創始者がご祭神。三社祭で有名。夫婦狛犬や被官稲荷神社などパワースポットが点在。 |

|---|---|

| 駒形堂 | 浅草寺発祥の霊地に建つお堂。毎月19日が縁日でご開帳されています。 |

| 東本願寺 | コンクリート造りの巨大な仏教寺院。金の装飾はお磨きさんによっていつもピカピカです。 |

| 西浅草八幡神社 | 色鮮やかな社が印象的な応神天皇を祀る神社。浅草神社の兼務社。 |

| 牛嶋神社 | 立派な三ツ鳥居がある神社。撫で牛やライトアップで知られています。 |

| 待乳山聖天 | 聖天さま独特の秘法である浴油祈祷で有名。お供え物は大根です。 |

| 浅草富士浅間神社 | 富士山を登った事に成る子授かり守の浅間富士があります。本務社は浅草神社。 |

浅草寺近くのおすすめカフェ・食事処

| 雷門展望食堂(常盤堂雷おこし本舗) | 雷門すぐ近く、常盤堂雷おこし本舗の2階。大きくとられた窓からは雷門と仲見世通りが見えます。 |

|---|---|

| 珈琲・アモール | 仲見世通り近くにあるテンドグラスが美しい喫茶店。モーニングからオープン。 |

| ごはん×カフェ「madei」 | 待乳山聖天の向かいにある和カフェ。大根を使った「縁結び定食」も。 |

| SmileSpice | 発酵食とスパイスで作るカレー。数種類を盛る「あいがけ」も。 |