港区六本木にある出雲大社東京分祠(読み方はいずもたいしゃとうきょうぶんし)は、出雲大社(島根県)の御祭神・大国主大神の御分霊を奉斎する都内唯一の分祠。

出雲大社教初代管長の千家尊福公によって明治の初めに創設されました。

東京にいながら、縁結びで有名な島根の出雲大社に参拝したのと同等のご利益が得られると言われている、東京三大縁結び神社(他は東京大神宮、赤坂氷川神社)の1つです。

境内には、御祭神・大国主大神の神話で知られている因幡の白兎を模したキュートなうさぎたちもチラホラ。

目立つ位置にはないので、探してみるのも楽しいです。

目次

・歴史とご祭神・ご利益

・お参りの仕方

・入り口

・参拝方法①祓社

・参拝方法②拝殿

・御朱印・お守り・おみくじ

・神在月

・駐車場

・アクセス

・主な行事・お祭り

・近くにある神社・寺

出雲大社東京分祠の歴史とご祭神・ご利益

御祭神は、出雲大社の大国主大神(おおくにぬしのおおかみ)。

縁結びの神様として知られているだけでなく福の神様としても信仰されており、そのご利益は本家・出雲大社と同じ縁結びです。

出雲大社の縁結びは、恋愛だけでなく仕事や人間関係などあらゆる縁を結ぶご利益があります。

その創建は、出雲大社八十代宮司で出雲大社教の初代管長である千家尊福公が、1878年(明治11年)に神田神社内(社務所)に東京出張所を設けたことが始まりです。

ちなみに、神田神社では出雲大社と同じ御祭神を祀っています。

1882年(明治15年)に麹町区上二番町に移転。

翌年、東京出張所に神殿を設立し、出雲より御分霊を祀り出雲大社東京分祠となりました。

現在地に移転したのは1889年(明治22年)。

戦災で社殿を焼失し、一時期は霞町一番地の仮事務所に移転していましたが、1961年(昭和36年)に木造の神殿が再建され現在地にふたたび戻ります。

1980年(昭和55年)に鉄筋コンクリート造りの神殿に改築され、現在に至ります。

出雲大社東京分祠のお参りの仕方

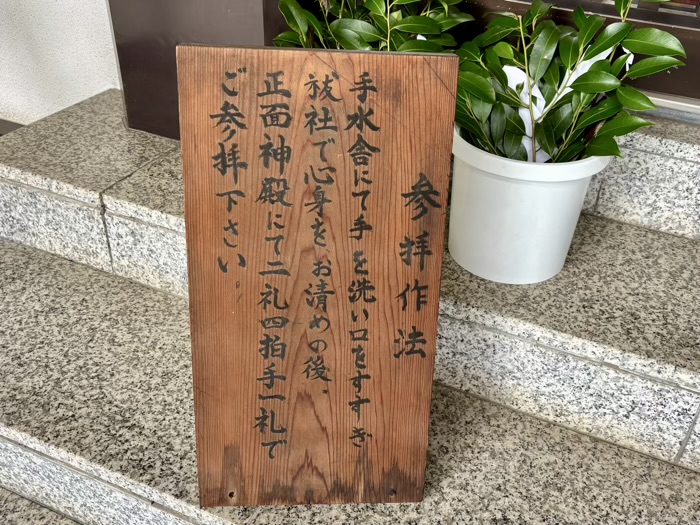

出雲大社 東京分祠のお参りの仕方は、通常の神社とはちょっと異なる参拝方法です。

まずは手水舎で手と口を清め、すぐ近くにある祓社(はらいのやしろ)で心身を清めます。

そして、神殿で二礼四拍手一礼です。

一般的な神社では、拝殿を参拝する前に向かう祓社がないことがほとんどですが、ここ出雲大社 東京分祠での最初の参拝は祓社。

祓社と手水は3階の左側奥に位置しているので、初めての参拝では見落としがちですので注意が必要です。

出雲大社東京分祠の入り口

最寄り駅は東京メトロ日比谷線六本木駅2番出口。

徒歩1分とアクセスも良好な路地裏にあります。

3階建てのコンクリートの建物は、屋根部分がしっかりと神社。

48メートルの高さがあったとされる、古代出雲大社の高層神殿をモチーフにしているとかいないとか。

表札には「出雲大社東京分祠」。

入り口に鳥居はなく、しめ縄の下を一礼してからくぐります。

拝殿や社務所は3階です。

2階には拝殿への案内が書かれた看板があり、左右にある階段から行けますが、基本的に左が上り用、右が下り用になっているようです。

ちなみに、階段歩行が困難な方や、車椅子を利用されている方のための参拝者用エレベーターがあります(建物向かって右側、駐車スペースの隣)。

インターホンを押すと神社の方が案内してくださいます。

ただ、ベビーカーでの利用は不可。

エレベーター入り口横にあるベビーカー置き場を利用します。

出雲大社東京分祠の参拝方法①祓社

階段を登って3階に到着すると、左に御守所と祓社(はらいのやしろ)。

右に神殿(拝殿)と社務所。

まずは、手水舎で手と口を清め、拝殿に行く前に祓社に参拝します。

祓社では、「祓い給え、清め給え(はらいたまえ きよめたまえ)」と3回唱えます。

唱えることで、祓戸四柱の神様が知らぬうちに溜まった罪穢れを洗い流し、祓ってくださいます。

ちなみにこちらの祓社は、香雪神社(現在は廃社)の社殿です。

香雪神社は、実践女学園の基礎を築いた下田歌子さん祀られていました。

1946年(昭和21年)に実践女学園の香雪神社が廃祀され、その社殿が出雲大社東京分祠に遷座し、現在は祓社になっています。

出雲大社東京分祠の参拝方法②拝殿

拝殿はビルの一室になりますが、醸し出されている雰囲気はさすが出雲大社です。

神殿の向かい側には絵馬掛けがあり、その影には小さな兎像が置かれているのもキュート。

御祭神・大国主大神の神話に登場する因幡の素兎(いなばのしろうさぎ)ですね。

出雲大社東京分祠の御朱印・お守り・おみくじ

御朱印は拝殿右側、階段近くの社務所で。

小窓があるので、そちらでいただきます。

御朱印には亀甲の朱印、「縁」と「幸魂奇魂守給幸給」の押印がされた、縁結びの神様を祀る神社らしい御朱印です。

ちなみに、「幸魂奇魂守給幸給(さちみたま くしみたま まもりたまえ さきはえたまえ)」とは、出雲大社(出雲大社教)の唱詞で、一般的には三回唱えます。

オリジナルの御朱印帳も用意されています。

授与品は、拝殿左側の窓口(御守所)で受け付けており、基本的に島根県の出雲大社と同一のものを授与しています。

御玉串や御木札、災禍事や邪気などが入り込まないように玄関に貼る関札、台所を守る釜社札などの各種お札。

御守では、壮気健全守、厄除守、しあわせの鈴、交通安全守、学業守、長寿守、安産守などの他、縁結びの神様らしい良縁を願う縁結守や、身近な衣服などに使う縁むすびの糸があります。

ちなみに「縁むすびの糸」は、縁結びだけでなく復縁のご利益もあると言われています。

おみくじは2種類。

通常の吉凶を占うおみくじと、番号が振られ「大吉」や「凶」などと書かれていない出雲大社と同じおみくじです。

時期によっては限定おみくじが出ていることもあるそうです。

出雲大社東京分祠の神在月

ちなみに、10月は日本中の神さまが出雲大社に集まり、来年の縁結びの会議をおこなうことから「神無月(かみなしづき、かんなづき)」と呼ばれています。

その集合場所である出雲大社のある出雲国(現在の島根県東部)では、神無月ではなく「神在月(かみありづき)」となり、いつにもましてご利益が高まると言われています。

神在月は新暦ではなく旧暦の10月になるので、2025年でいえば年11月29日夕刻から12月6日夕刻まで。

出雲大社で神さまを迎える神事・神迎祭は11月29日に斎行されます(2025年)。

東京の出雲大社は、出雲にお詣りに行く信者さんたちを送り出す「おくにがえり」となるので、神在月の行事は斎行されていません。

ただ、神在祭期間中はお清めのための「神迎の御砂」が用意されています(無くなり次第終了)。

島根県の出雲大社では、御砂は自分で持ち帰ることができますので、東京のような形での授与はされていません。

出雲大社東京分祠の駐車場

建物向かって右側には駐車スペースがありますが、専用駐車場は2台分のみ。

また、階段歩行が困難な方や、車椅子を利用されている方のための参拝者用エレベーター、ベビーカー置き場もこちらになります。

出雲大社東京分祠の詳細

出雲大社東京分祠へのアクセス

- 東京メトロ日比谷線:六本木駅2番出口より徒歩1分

- 都営地下鉄大江戸線:六本木駅7番出口より徒歩3分

- 公式サイト:http://www.izumotaisya-tokyobunshi.com/

出雲大社東京分祠の主な行事・イベント

- 1月:元旦祭・初神楽祭

- 4月:春季大祭、春季祖霊社大祭

- 5月:出雲大社例祭遙拜

- 6月:大祓

- 10月:秋季大祭、秋季祖霊社大祭

- 12月:大祓・除夜祭

- 毎月1日:月始祭

- 毎月15日:月次祭

- 甲子:甲子祭

出雲大社東京分祠近くのおすすめ神社・寺

| 龍土神明宮 天祖神社 | 南北朝時代至徳元年に創建の歴史ある神社。港区七福神の福禄寿も祀っています。 |

|---|---|

| 櫻田神社 | 豊宇迦能売大神を祀る、新撰組の沖田総司ゆかりの神社。 |

| 松栄山 妙経寺 | 開運毘沙門天王を祀る日蓮宗のお寺。 |