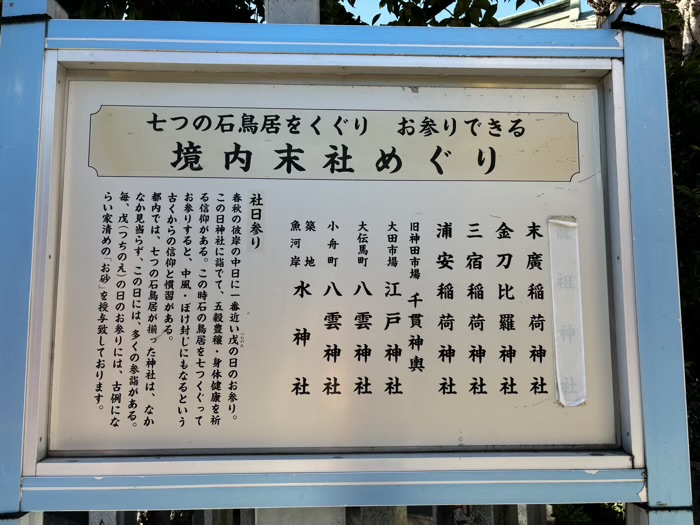

神田明神には末廣稲荷神社(すえひろいなりじんじゃ)、金刀比羅神社、三宿稲荷神社、浦安稲荷神社、旧神田市場千貫神輿、太田市場江戸神社、大伝馬町八雲神社、小舟町八雲神社、築地魚河岸水神社などの末社・摂社が鎮座しています。

こちらの末社では、春秋の彼岸の中日に一番近い戊の日に、7つの石の鳥居をくぐってお参りする「社日参り」ができます。

中風・ぼけ封じのご利益が得られると信仰されており、古例にならい家清めの「お砂」を授与。

年2回だけの特別なお参りです。

目次

・神田明神の社日参りとは?

・社日参り①本殿参拝

・社日参り②合祀殿

・社日参り③三宿稲荷神社・金刀比羅神社

・社日参り④浦安稲荷神社

・社日参り⑤太田市場江戸神社

・社日参り⑥大伝馬町八雲神社

・社日参り⑦小舟町八雲神社

・社日参り⑧水神社(魚河岸水神社)

・社日参り⑨家清めのお砂

・アクセス

・主な行事・お祭り

・近くにある神社・寺

・近くのおすすめグルメ

神田明神の社日参りとは?

社日(しゃにち/しゃじつ)とは、春分・秋分それぞれに最も近い戊(つちのえ)の日。

年2日あります。

春の社日は種まき、秋の社日は収穫の時期になるため、昔から農業においては大切な日とされてきました。

ゆえに「社日=土地の神様を祭る日」として、各地域でさまざまな行事が開催されています。

地域によっては、この日に七つの石鳥居をくぐると中風・ぼけ封じにもなるといった信仰があり、神田明神では石製の鳥居が七つ揃っていることからも社日参りが案内されています。

また、「戊の日」が選ばれたのは、十干(甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸)の中で土と関係が深いことから選ばれたとされています。

神田明神(神田神社)の社日参り①本殿参拝

まずは本殿から参拝です。

左隣には、神田明神のNo.1アイドル神馬「神幸号(みゆきごう)」こと「明(あかり)」ちゃんが、のんびりとくつろいでいました。

神田明神(神田神社)の社日参り②合祀殿

祖霊社の隣に鎮座する、旧・籠祖神社社地にある合祀殿。

籠祖神社(猿田彦神、塩土老翁神)をはじめ、神田明神本殿に合祀されていた八幡神社(誉田別命)・富士神社(木花咲耶姫命)・天神社(菅原道真命、柿本人麻呂命)・大鳥神社(日本武尊)・天祖神社(天照大御神)・諏訪神社(建御名方神)を合祀されています。

神田明神(神田神社)の社日参り③三宿稲荷神社・金刀比羅神社

三宿稲荷神社のご祭神は、宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)。

祭礼日は10月初旬。

神田明神の12代神主の邸内に祀られていた内山稲荷と合祀され、末社として奉斎されました。

そして、金刀比羅神社のご祭神は、大物主命(おおものぬしのかみ)・金山彦命(かなやまひこのみこと)・天御中主命(あめのみなかぬしのみこと)。

祭礼日は10月10日。

1783年(天明3年)に、武蔵国豊島郡薬研堀(現在の東日本橋二丁目両国町会)で創建。

1966年(昭和41年)に、両国より神田明神境内に遷座。

三宿稲荷神社とともに御鎮座されました。

神田明神(神田神社)の社日参り④浦安稲荷神社

ご祭神は宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)。

祭礼日は3月午の日。

元は江戸平川の河口に近い所(現内神田鎌倉町附近)に祀られていましたが、1843年(天保14年)に遷座されました。

ただ、石鳥居の老朽化から破損し、危ないため現在(2025年9月)撤去されていました。

社日参りの石の鳥居が一つ欠けてしまっていることになるので、近所で探されるなら妻戀神社があります。

妻戀神社の一の鳥居はなかなか立派な石鳥居です。

↓鳥居があった頃の様子

神田明神(神田神社)の社日参り⑤太田市場江戸神社

ご祭神は、建速須佐之男命(たけはやすさのをのみこと)。

祭礼日は5月14日。

702年(大宝2年)、江戸(現在の皇居内)に創建された江戸最古の地主神です。

1603年(慶長8年)に神田明神が仮遷座した際に神田駿河台の地に移り、1616年(元和2年)に神田明神が現社地に遷座するとともに江戸神社も現社地に。

江戸重長公や太田道灌公など関東の武将をはじめ、南伝馬町エリアの人々からの信仰が厚く、「南伝馬町持天王」「天王一の宮」とも呼ばれていました。

神社名を「須賀神社」に改められますが、再び「江戸神社」に戻っています。

社殿には千貫神輿が鎮座しており、神田祭の時には江戸神社千貫神輿が宮入されています。

神田明神(神田神社)の社日参り⑥大伝馬町八雲神社

ご祭神は建速須佐之男命(たけはやすさのおのみこと)。

祭礼日は6月5日。

社殿の前には、鉄製天水桶(千代田区指定有形民俗文化財)が一対。

八角形の基壇と四角形の台座は石製で、天水桶は鋳鉄製です。

天水桶の口縁には連続する「巴」の文様が見られ、台座は蓮弁を模した形と凝った装飾です。

神田明神(神田神社)の社日参り⑦小舟町八雲神社

ご祭神は建速須佐之男命(たけはやすさのおのみこと)。

祭礼日は6月6日。

社殿の前には、大伝馬町八雲神社と同じく一対の鉄製天水桶(千代田区指定有形民俗文化財)。

この天水桶は、江戸の魚問屋中付属の商人・遠州屋新兵衛他十名が奉納。

鳥居左側の天水桶は、1857年(安政4年)に右側の銘文をもとに再鋳造されたものです。

神田明神(神田神社)の社日参り⑧水神社(魚河岸水神社)

築地魚河岸水神社とも呼ばれています。

ご祭神は、水神と弥都波能売命(みつはのめのみこと)。

祭礼日は5月5日。

日本橋に魚市場があった頃、徳川家の武運長久と大漁安全を祈願するため、市場の守護神・大市場交易神として神田明神境内に祀られました。

1873年(明治6年)に、魚市場内に鎮座していた常磐稲荷神社と合殿。

1891年(明治24年)に「魚河岸水神社」と改め、1901年(明治34年)に再び神田明神境内に遷座。

高さ8メートルもある魚河岸水神社・加茂能人形山車(中央区民有形民俗文化財)があり、5月に行われる神田祭期間中には、神田明神境内に飾り付けられています。

最上部には能の演目「加茂」に登場する別雷神の人形。

二層目には加茂の競馬と楓が刺繍された緋羅紗の銅幕。

最下部には二葉葵の模様の幕が張られています。

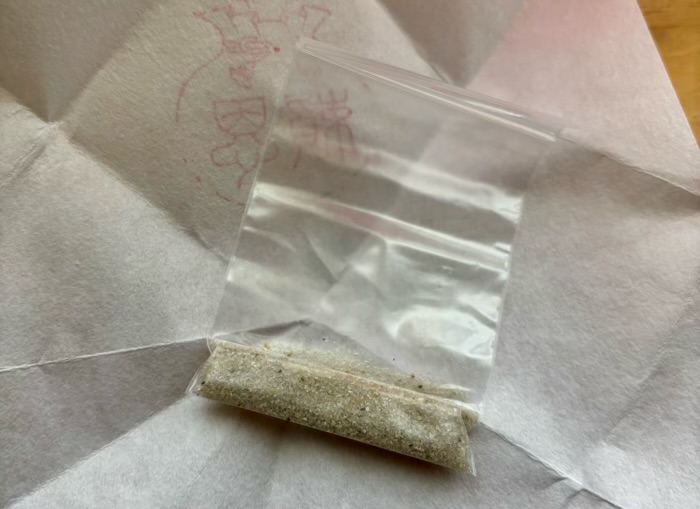

社日参りの社日参り⑨家清めのお砂

神田明神の社日参りでは、7つの鳥居がある神社を参拝したら、古例にならい家清めのお砂が授与されています。

文化交流館内にある社務所にて受け取れるのですが、見えるところには置かれていません。

「家清めの砂はありますか?」とお声をかけると、奥の方から出してきてくださいます。

ちなみに初穂料は200円(2025年9月)。

神田明神(神田神社)の詳細

神田明神(神田神社)へのアクセス

- JR中央線・総武線:御茶ノ水駅(聖橋口)より徒歩5分

- 東京メトロ丸ノ内線:御茶ノ水駅(1番口)より徒歩5分

- 東京メトロ千代田線:新御茶ノ水駅(B1出入口)より徒歩5分

- 東京メトロ銀座線:末広町駅より徒歩5分

- 公式サイト:https://www.kandamyoujin.or.jp/

神田明神(神田神社)の主な行事・お祭り

- 1月:歳旦祭、初詣、神楽始(太々神楽)、だいこく祭他

- 2月:節分祭豆まき式、紀元祭、天長祭、末広稲荷神社例祭

- 3月:浦安稲荷神社例祭、柿本神社例祭、京都神田明神春季例祭

- 4月:祖霊社春季例祭、春大祭(祈年祭)他

- 5月:神田祭(神楽宮入他)、例大祭他

- 6月:富士神社例祭、京都神田明神例祭、夏越大祓式他

- 7月:大祓形代流却神事、七夕祭、諏訪神社(末社)例祭

- 8月:納涼祭り、八幡神社(末社)例祭、えびす祭他

- 9月:祖霊社秋季例祭、将門塚例祭、社日参り

- 10月:金刀比羅神社例祭、三宿稲荷神社例祭他

- 11月:大鳥神社例祭、京都神田明神秋季例祭他

- 12月:煤納め、師走大祓式、除夜祭

- 毎月1・15日:月次祭

神田明神(神田神社)近くのおすすめ神社・寺

| 湯島聖堂 | 5代将軍徳川綱吉が建立した孔子廟。日本の学校教育発祥の地。 |

|---|---|

| 湯島天満宮 | 日本神話の神様と学問の神様を祀る学業成就・合格祈願の聖地。梅まつりや菊まつりでも有名。 |

| 箭弓稲荷神社 | 建物の中を通った先にあるコンパクトな神社。建物に囲まれた印象的な神社です。 |

| 花房稲荷神社 | ビルとビルの隙間に鎮座する小さなお稲荷様。 |

神田明神(神田神社)近くのおすすめグルメ

| EDOCCO CAFÉ MASU MASU | 神田明神境内の和カフェ。「神社声援ジンジャーエール」など多数の名物メニューあり。 |

|---|