目黒駅から目黒川へと下る急な坂道、行人坂の途中に鎮座する大圓寺(読み方はだいえんじ)は、超都心にあるパワースポット。

正式名称は「松林山 大圓寺」です。

元祖山手七福神の一つであり、商売繁盛・出世開運などのご利益がある開運出世大黒天を安置していることから、通称「大黒寺」とも呼ばれています。

さまざまなご利益があるとされていますが、裏鬼門を護っていたことから特に厄除けで有名。

また、江戸の三代火事の一つである行人坂火事(明和の大火)の火元になったお寺であり、お七や西運の悲恋など歴史にまつわる話も。

境内にはたくさんの石像が置かれており見ごたえがあります。

目次

・歴史とご本尊・ご利益

・勢至堂

・山門

・本堂

・五百羅漢石仏群

・釈迦堂

・阿弥陀堂

・お地蔵・観音像・鐘楼堂・庚申塔

・御朱印・お守り・おみくじ

・護摩祈願

・アクセス

・主な行事・お祭り

・近くにある神社・寺

大圓寺の歴史とご本尊・ご利益

山号は松林山。

宗派は天台宗。

ご本尊は釈迦如来。

鎌倉の釈迦堂ヶ谷にあった釈迦堂に安置されていたのが、いつしか大圓寺に奉安されました。

その創建は、江戸初期の頃。

奥羽・出羽三山の一つである湯殿山の修験僧大海法印が、大日如来一字金輪仏を奉じて祈願道場を開いたのが始まりとされています。

やがて修験行人派の本山にまで大きくなり、天台宗延暦寺派(本山・滋賀県比叡山)に属します。

天海大僧正が江戸城の鬼門の守りとして東叡山寛永寺を創建し、さらに江戸城裏鬼門鎮護のため、比叡山から三面大黒天(伝教大師作)を勧請し大圓寺に祀ります。

1772年(明和9年)になると、行人坂火事(明和の大火)が発生。

神田や日本橋、浅草にまで被害が拡大し、死者・行方不明者は合わせて2万人近くにもなった江戸の三代火事の一つです。

火災の原因は僧侶による放火だったため大圓寺のすぐの再建は許されず、76年間後に薩摩藩によって再建されました。

大圓寺の勢至堂

最寄駅は、多数の路線の電車が走るアクセス良好の目黒駅。

大圓寺は行人坂の途中に鎮座しています。

目黒駅から行くと、まず勢至堂に安置されている目黒川架橋供養勢至菩薩石像(指定文化財)が。

両手を合掌し、片膝を立てて座っている勢至菩薩像です。

そのご利益は厄除・安産。

1704年(宝永元年)に、目黒不動と浅草観音に毎日参詣した僧の西運が、受けた浄財を使って目黒川の両岸に石壁を造り、石製の太鼓橋を架けたことによります。

ちなみに、大圓寺の境内に「目黒川の太鼓橋に使われた石材」と書かれた石碑があります。

かわいらしいお地蔵さんがちょこんと乗っかっているのが目印です。

大圓寺の山門

大圓寺は修行道場として開山し、大圓寺前の坂道の名称が「行人坂(ぎょうにんざか)」なのは、修験行人派の本山となったことに由来します。

江戸城の南西にあたる裏鬼門だったことから、その方角から入ってくる悪い気を止める役割を持っていました。

大圓寺の境内にはそこかしこに可愛らしい石像が置かれていますので、探してみるのも楽しいです。

山門の両サイドにも、可愛らしい守り地蔵。

大圓寺の本堂

山門の正面には本堂。

本堂正面には香炉、右側には金色に輝く薬師如来(やくしにょらい)、左側には七福神。

大黒天が持っている袋をモチーフにした香炉には、「開運」と書かれた小槌が彫られていました。

隣にはお線香(100円)。

お賽銭箱にも小槌が見られました。

本堂には、開運出世大黒天と十一面観音像(区指定文化財)が祀られています。

江戸城の裏鬼門を守るために奉安された開運出世大黒天(江戸城裏鬼門守護)は、徳川家康公をモデルに天海大僧正が彫ったといわれており、東叡山護国院と小石川伝通院塔中福聚院の大黒天と共に「江戸の三大黒天」の一つ。

観音様のご祈祷日は一月一日から三日間の修正会。

十種類の現世の功徳(十種勝利)と、四種類の来世での果報(四種功徳)をもたらすといわれています。

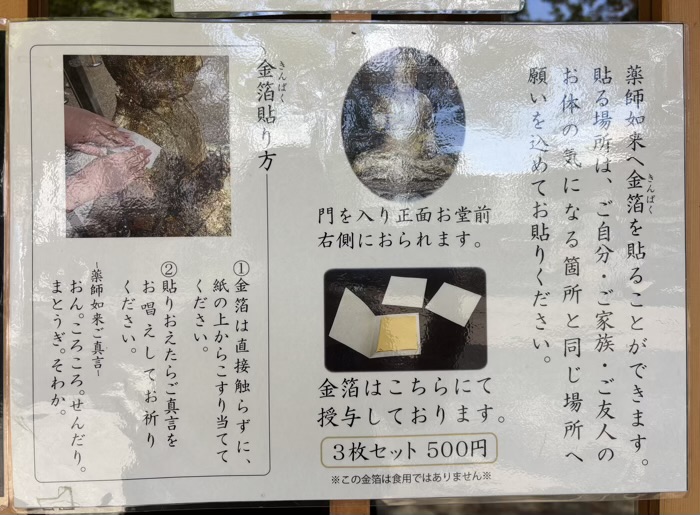

お堂右側に安置されている薬師如来は、病気や怪我の平癒にご利益があるとして、体の悪いところに金箔を貼るとたちまち良くなると言われています。

大圓寺では金箔を貼ることができ、自分や家族、友人の体で気になる箇所と同じ場所に願いを込めて貼ります。

貼り終えたら薬師如来のご真言「オン コロコロ センダリ マトウギ ソワカ」と唱え、お祈りします。

金箔は寺務所(授与所)で授与しており、貼り方の説明もあるので安心です。

3枚で500円(※2024年9月)

お堂前、左側には七福神が勢ぞろい。

近くには観音様の石像。

大圓寺の五百羅漢石仏群

本堂の左側には、慰霊のために作られた無数の羅漢像。

新東京百景にも指定されている石仏群で、よく見てみると手の位置など異なります。

行人坂の大火などで被害にあわれた人々の慰霊のために建立され、羅漢像の中には赤ん坊を抱いた女性の羅漢像や、錫杖の鐶を掛ける部分が十字架の形をした羅漢像などもあり、歴史的重要文化財となっております。

石仏群の前には普賢菩薩・文殊菩薩を脇侍に配した釈迦三尊像。

その周囲には十大弟子と十六羅漢。

4年に一度の「うるう年」の2月29日に行人坂火事万燈会供養が執行されています。

羅漢像の前には、その名の通り溶けてしまったようなお姿をしているとろけ地蔵。

もとは漁師の網に引っかかっていたお地蔵様で、行人坂の大火で焼かれて今のお姿になってしまったそうです。

そのことから、悩み事をとろけさせてくれるご利益があるといわれています。

近くには、トンボと葉っぱの針金オブジェクト?がのった水鉢。

さらに水子供養地蔵群。

大圓寺の釈迦堂

清涼寺式釈迦如来立像(国重要文化財)が安置されており、大晦日・お正月・花まつり・甲子祭の日・東京都文化財ウィークのみ開帳されています。

源頼朝が鎌倉に幕府を開いてすぐ、1193年(建久4年)に、嵯峨(京都)の清涼寺釈迦如来像を模して造られた北条家の念持仏。

北条家屋敷(釈迦堂ヶ谷)釈迦堂の仏様でした。

榧材製、162.3㎝の釈迦如来立像の体内には、白銅菊花双雀鏡と女性の髪の毛、紙の五臓六腑などが納められていることから、生身釈迦如来像ともいわれています。

大圓寺の阿弥陀堂

堂内には来迎阿弥陀三尊像・西運上人像・お七地蔵が安置され、壁には西運が浅草へ日参した際に出会った遊女たちや吉原の人々の名を記した大数珠「百万遍の数珠」。

お堂の左側には、風雪吹きすさぶ中を念仏行を続ける西運の姿が刻まれた碑。

西運上人の祈りの故事にならい、毎日不断念仏が勤められています。

その隣には、縁結びの功徳を頂けるお七地蔵。

すぐそばの摩尼車を一回まわすと、お経を一回唱えたのと同じご功徳を頂けるとされています。

ちなみに、地蔵菩薩のご真言は「おん かかか びさんまえい そわか」

さらにその隣には道祖神。

西運上人像は、八百屋お七の恋人で、お七の死後出家し供養に努めた吉三(西運)。

お像の胎内からは、骨と血脈(師から弟子へ、仏教の教典が伝えられたことを示す系譜)が発見されています。

西運上人は念仏を唱えながら諸国巡礼し、江戸にもどると目黒不動尊と浅草浅草寺へ隔夜日参一万日という念仏行を数十年と続け、その日参で集まった浄財で行人坂を石畳に改修し、目黒川に雁歯橋を架け、明王院境内(明治13年に廃寺)に常念仏堂を建立しています。

阿弥陀堂に安置されている来迎阿弥陀三尊像は、西運が常念仏堂を建立した際に本尊として祀った仏様。

そして、来迎阿弥陀三尊像の前に安置されているお七地蔵は、体を少し左に向けた特徴的な姿。

西運が一万日の行を成し遂げった夜、お七が夢枕に立って成仏した事を告げた姿と言われています。

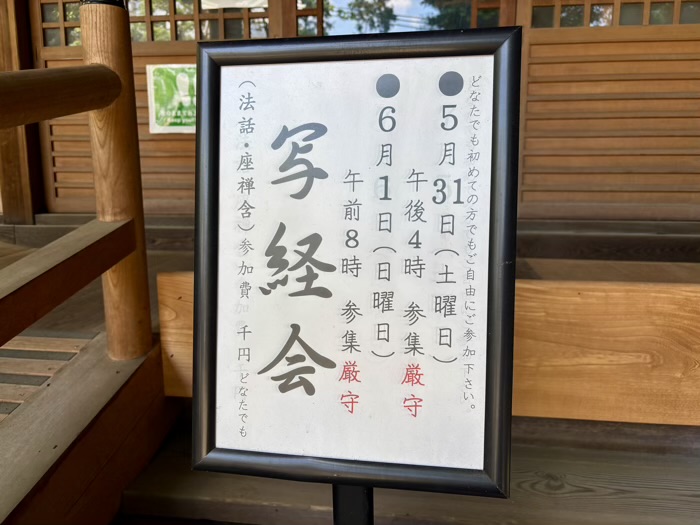

また、お堂の右側には、写経会(法話と座禅含み参加費1,000円)と経木供養(1枚300円)の案内。

大圓寺では毎月写経会を開催しており、誰でも自由に参加できます。

大圓寺のお地蔵・観音像・鐘楼堂・庚申塔

阿弥陀堂の近くには六地蔵と梵鐘、そして塀沿いに多数の石像がズラリ。

観世音菩薩と鐘楼堂。

鐘楼堂には、立派な鐘楼の下に鬼の顔がのっかった鐘楼?

お馴染み「見ざる聞かざる言わざる」の3匹の猿が彫られた庚申塔

大圓寺の御朱印・お守り・おみくじ

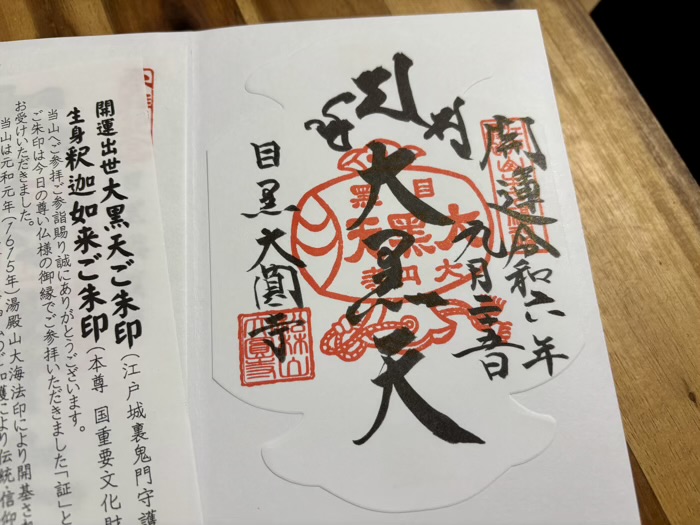

御朱印は、本堂と阿弥陀堂の間にある寺務所(授与所)でいただけます。

ご本尊の釈迦如来と大黒天の2種類。

御朱印帳への直書きと、打ち出の小槌型の書き置き型御朱印とあり。

お守りでは、開運や縁結び、病気平癒など、さまざまなご利益に応じたお守りを授与しています。

特に、甲子の日に授与される「大黒天金運お守り」、小さな大黒さまが入ってる「金小槌根付守り」など金運アップ祈願のお守りは人気です。

またおみくじでは、筒に入った木札をひく(100円)のと、山手七福神の大黒天の入れ物に入ったおみくじとあります。

大圓寺の護摩祈願

年6回ある暦の「甲子(きのえね)」の日に、大黒天の甲子大祭縁日を執行。

護摩修行者が、密教の秘法で自身を浄め、様々な供物を以って供養をおこない、願い事が叶うように仏様に祈りを捧げます。

また、いつでもお手軽にできる開運大黒天護摩木も。

本堂と釈迦堂の間に、短い(100円)のと長い護摩木(200円)の2種類が置かれています。

大圓寺の詳細

大圓寺へのアクセス

- 各線:目黒駅より徒歩3分

- 公式サイト:https://meguro-daienji.com/

大圓寺の行事・お祭り

- 1月:十一面観音護摩修正会

- 2月:星祭節分会、初甲子大祭

- 3月:春季彼岸会法要

- 4月:花まつり降誕会

- 7月:盂蘭盆会・施餓鬼会法要

- 9月:秋季彼岸会法要

- 10月:東京都文化財ウィーク

- 毎月:写経会

- 大黒天ご縁日:甲子大祭

大圓寺近くのおすすめ神社・寺

| 大鳥神社 | 例大祭と酉の市で有名な、目黒区最古の神社。境内社に目黒稲荷神社があり。 |

|---|---|

| 蟠龍寺 | 浄土宗の寺院。奥まったところにひっそりとあり、本堂右手奥の岩窟内には山手七福神の弁天様がいます。 |

| 誕生八幡神社 | 太田道灌が安産祈願として創建。徳川三代将軍家光由来の重箱稲荷があります。 |