上野駅からほど近い場所にある下谷神社(読み方はしたやじんじゃ)は、奈良時代に創建された都内でも古い「お稲荷様」。

関東大震災で唯一火難を免れたことからスピリチュアルなパワースポットと言われており、特に水に関連する職業や芸能に関係する職業と相性が良く、過去を水に流したり清算するなどスタートアップにもいいといわれています。

神社では人形や筆など様々な供養がおこなわれていますが、下谷神社では印鑑供養もおこなっています(10月、はんこ屋さん21主催)。

また、数年前までは稲荷社の奥でアヒルが飼育されており、たまに境内を散歩する姿が見られたことでも有名。

現在は横浜の池のあるお家に引き取られているのだとか。

目次

・歴史と御祭神・ご利益

・鳥居

・手水舎(花手水)

・神門

・狛犬と社殿

・カメのジェニー

・境内社・隆栄稲荷神社

・御朱印・お守り・おみくじ

・アクセス

・主な行事・お祭り

・近くにある神社・寺

下谷神社の歴史と御祭神・ご利益

主祭神は、天照皇大神(あまてらすおおみかみ)の弟・素戔雄尊(すさのおのみこと)の子である大年神(おおとしのかみ)。

五穀豊穣・商売繁盛・家内安全のご利益がある神様です。

配祀神には、第12代景行天皇の皇子・日本武尊(やまとたけるのみこと)が祀られています。

その創建は奈良時代。

上野忍ケ丘(現上野公園)に大年神・日本武尊の二神をお祀りしたのが始まりです。

940年(天慶3年)、百足退治伝説で有名な田原藤田秀郷が朝敵・平将門追討の祈願をおこない、平定後に報恩として社殿を新たに造営。

1627年(寛永4年)に寛永寺を建立する際、社地を上野山下に遷座するものの、狭いという理由から1680年(延宝8年)に更に広徳寺門前町(現在・浅草通り)に移動。

正一位下谷稲荷社と称していたことから、この地を稲荷町と呼ぶようになりました。

1872年(明治5年)に「下谷神社」と改めています。

ちなみに、1798年(寛政10年)に初めて寄席が行われた由縁の地であることから、境内には「寄席発祥の地」の石碑。

「寄席発祥之地」の文字は柳家小さん師匠が書かれています。

さらに、寄席発祥の地にちなんだ正岡子規の句「寄席はねて 上野の鐘の 夜長哉」の石碑も。

そうしたことからも、落語会(発表会?)もたまに開かれているようです。

下谷神社の鳥居

最寄り駅は東京メトロ銀座線稲荷町駅ですが、上野公園からも歩ける距離にあり、浅草へのアクセスも良好。

浅草通り沿い、下谷神社前の交差点には、1933年(昭和8年)に建立大きな朱色の一の鳥居。

ビルとビルの間に建てられており、インパクトある超巨大なサイズです。

この先に神社があることがわかる、初めて参拝する人も迷わないビッグサイズ。

さらに大きさだけでなく、掲げられている扁額「下谷神社」という文字は、明治時代の薩摩藩士・東郷平八郎によって書かれたもの。

こちらもじっくりと見ておきたい見どころポイントです。

一の鳥居の先にある二の鳥居はそれほど大きくはないですが、やはり立派。

ちょうど参拝した時、鳥居の影がきれいに見え、太陽・社殿・鳥居の並びにちょっと感動。

下谷神社の手水舎(花手水)

二の鳥居をくぐった先、右側には神楽殿と鳥居。

左側には手水舎。

下谷神社の手水舎はきれいな花手水。

その時々に応じた、華やかで凝った形に整えられています。

柄杓が使えなくなったことから始めたそうです(2020年)。

花は毎月1日に入れ替えられ、基本的に月末までおこなっているようですが、花の状態によって早めに撤去される場合もあり。

手水舎の四面には躍動感ある鳥の彫刻が施されており、こちらも必見。

下谷神社の神門

神門前にも賽銭箱が置かれており、ここから参拝する事も可能。

寄席発祥之地の石碑が神門の手前にあります。

下谷神社の狛犬と社殿

拝殿前には一対の狛犬。

社殿は関東大震災で焼失してしまい仮社殿となっていましたが、土地区画整理をきっかけに社殿造営がおこなわれ1934年に完成。

その後の戦争の災禍にも耐えた風格のある木造社殿で、修復工事をおこない今に至っています。

拝殿天井絵の龍は、線描を抑えた独特の没線描法「朦朧体(もうろうたい)」を確立した近代日本画壇の巨匠・横山大観(よこやまたいかん)。

天上絵は絵馬や御朱印帳のデザインにも使用されています。

お酒好きの横山大観は、社殿の造営にお金がかかっているだろうからとして天井絵を奉納。

お金はいらないからお酒を持って来いとして大宴会を開いたのだとか!?

社務所に声をかけることで昇殿して天井画の見学が可。

その際に、「昇殿参拝・天井絵見学に際してのお願い」と云う紙を頂けます。

写真撮影は天井絵のみ可能。

帽子や上着は外で脱ぎ、胡床には座らない、滞在は5分以内です。

下谷神社のカメのジェニー

境内には亀のジェニー。

ゼニガメの女の子です。

「水が汚れますので、エサをあげるときは、食べ残さないよう亀によく言い聞かせてください」とユーモアたっぷりな注意書きが。

下谷神社の境内社・隆栄稲荷神社

参道の左手、手水舎の後ろには隆栄稲荷神社(読み方はりゅうえいいなりじんじゃ)。

朱色の鳥居が並ぶお稲荷さんです。

ちなみに、下谷神社と隆栄稲荷神社の間の道は裏参道。

御祭神は宇賀魂命(うかのみたまのかみ)。

家内安全・商売繁盛のご利益がある守護神として信仰されています。

社殿前に鎮座する一対のキツネは、それぞれ宝蔵のカギと願い事を叶える宝珠をくわえており、シュッと細くてスタイリッシュ。

社殿の向かいにはたくさんの神狐像が置かれた狐塚。

力石も。

小さな祠にも石が置かれており、「聖 龍華印」と書かれた文字が見えます。

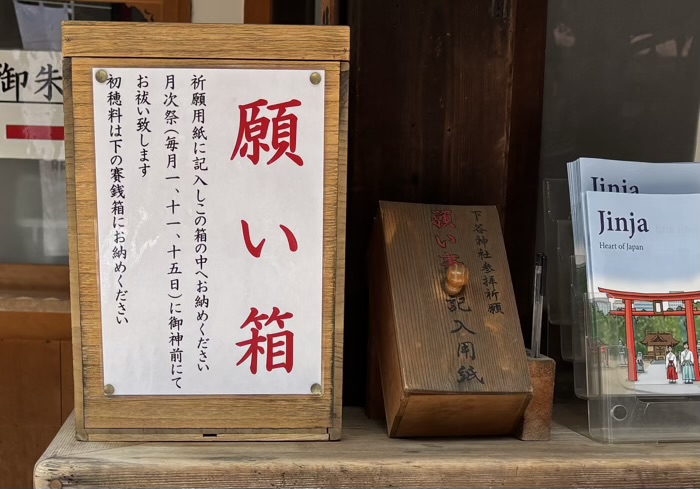

下谷神社の御朱印・お守り・おみくじ

御朱印は、拝殿右側の御朱印受付所にて。

御朱印は下谷神社と隆栄稲荷神社の通常御朱印の他、季節限定御朱印、数量限定の切り絵御朱印も。

しかも、パンダ印入り(ない場合もあり)。

毎月パンダ印が変わります。

横山大観による龍の天井絵をデザインしたオリジナル御朱印帳も用意されています。

お守りでは、開運のご利益がある福まねき招福御守や喜常招福御守、良縁や厄除けの白狐鈴守、願い事を書いて神殿に納める願掛けキツネなど動物をモチーフにしたかわいい授与品が多数あります。

黒瑪瑙・ラピスラズリ・虎目石・水晶でできた各種ブレスレットも用意されており、ブレスレット作り体験会が開催されていたこともあるようです。

おみくじでは、キツネの置物に入ったきつねみくじ、かめのおみくじ、夏の時期限定ヨーヨーみくじと金魚みくじなんてものもあり。

下谷神社の詳細

下谷神社へのアクセス

- 東京メトロ銀座線:稲荷町駅より徒歩2分

- 大江戸線:新御徒町駅より徒歩5分

- JR山手線:上野駅より徒歩6分

- 公式サイト:https://shitayajinja.or.jp/

下谷神社近の主な行事・イベント

- 1月:歳旦祭、新年祭

- 2月:節分祭、紀元祭、祈年祭

- 3月:稲荷祭 (隆栄稲荷神社例祭)

- 5月:例大祭(本祭り、陰祭り)

- 6月:夏越大祓

- 7月:七夕、風鈴奉納

- 9月:敬老祭

- 11月:新嘗祭

- 12月:年越大祓

- 毎月1・11・15日:月次祭

下谷神社近くのおすすめ神社・寺

| 寛永寺開山堂 | 天海僧正慈眼大師と師匠慈恵大師の両大師堂。 |

|---|---|

| 清水観音堂 | 京都・清水寺を模した舞台造りのお堂。浮世絵にも描かれている松の輪からは不忍池が見えます。 |

| 下谷摩利支天 徳大寺 | 仏教の守護神である摩利支天を祀るアメ横にある寺院。 |

| 矢先稲荷神社 | 浅草三十三間堂の守護神として創建。拝殿天井の日本馬乗史100枚の絵は閲覧可。 |

| 誓教寺 | 葛飾北斎のお墓があるお寺。葛飾北斎生誕200年を記念した石碑などがあります。 |