「関八州の稲荷の頭領」や「東国三十三国稲荷総司」と称された、関東一帯のお稲荷さまのトップともいえる王子稲荷神社(読み方はおうじいなりじんじゃ)。

龍穴の上に鎮座しているとも言われているスピリチュアルなパワースポットです。

極彩色が美しい拝殿と天井画、奥に鎮座する本宮、不思議なお石様、落語「王子の狐」の舞台にもなった狐穴と見どころもいっぱい。

また、大晦日におこなわれる、狐のお面を被り装束稲荷神社から王子稲荷神社を目指して歩く狐の行列は、年末年始の風物詩として有名。

初午・二の午の凧市では、火防守護のご利益がある「火伏の凧」を求める参拝人で賑わいます。

目次

・歴史とご祭神・ご利益

・神門

・鳥居

・社殿

・本宮と稲荷三社

・お石様(願掛け石)

・御穴様(狐穴)

・末社・市杵島神社(辨財天)

・御朱印・お守り・おみくじ

・狐の行列

・凧市

・駐車場

・アクセス

・近くにある神社・寺

王子稲荷神社の歴史とご祭神・ご利益

ご祭神は、宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)・宇気母智之神(うけもちのかみ)・和久産巣日神(わくむすひのかみ)。

宇迦之御魂神は別名「お稲荷さん」と呼ばれる食物神でもあります。

ご利益は、商売繁盛・家内安全・厄除開運・火防盗難除です。

旧社格は無格社、東国三十三国稲荷総司との伝承を持つお稲荷さま。

創建についての詳細は不明ですが、伝承から平安時代の末期には存在していたとされており、源義家(八幡太郎)が王子稲荷神社を関東稲荷総司と崇め、源頼朝が祖先である源義家の鎧や薙刀等を奉納しています。

江戸時代には関八州稲荷の頭領と言われ、徳川将軍家の祈願所にも。

近くにある王子神社とは「王子両社」と称されたほどです。

ちなみに、当初は岸稲荷でしたが、村名が王子村となった事で王子稲荷に変わりました。

王子稲荷神社の神門

最寄駅の王子駅からは徒歩数分でアクセスできる住宅街に鎮座。

王子稲荷神社には入り口が2か所あります。

一つは、社殿正面の階段前にある表参道の神門。

ただ、こちらは幼稚園があるので、閉じられている事も。

神門の右手には手水舎、奥に鳥居と境内に続く石段。

そして境内社の市杵島神社(辨財天)が鎮座しています。

王子稲荷神社の鳥居

もう一つが、王子稲荷の坂にある鳥居。

神門が閉じられている場合は、いなり坂より迂回して南側の鳥居から入ります。

鳥居には江戸時代に多く奉納された神狐像、石灯籠・常夜灯があります。

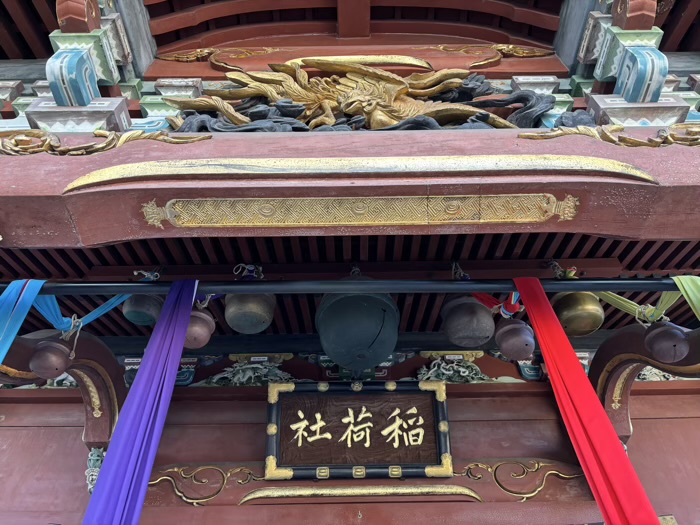

王子稲荷神社の社殿

神門から入り石段を上った先には一対の狛犬。

彫が深く毛並みも美しく、台座には透かし彫りの彫刻が施されています。

社殿は、11代将軍・徳川家斉が1822年(文政5年)に造営。

空襲で本殿は大破し1960年(昭和35年)に再建。

1987年(昭和62年)に社殿を総塗り替えと、修復されながら現存する極彩色が美しい拝殿です。

本堂の天井画も素晴らしく、御祈祷などで使われていないときは拝殿に上がって参拝できるようです。

拝殿の上部には干支の彫り物が並び、お賽銭箱には大きな稲紋。

稲紋の下部中央には王子の「王」の字が書かれています。

王子稲荷神社の本宮と稲荷三社

社殿の右側には、境内社に繋がる参道。

朱色の鳥居をくぐり右手に進むと、王子稲荷神社の本体である本宮が鎮座しています。

本宮の右側に小径が続き、奉納鳥居が連なる先には稲荷三社。

亀山稲荷神社・嬉野森稲荷神社・北村稲荷神社の合殿です。

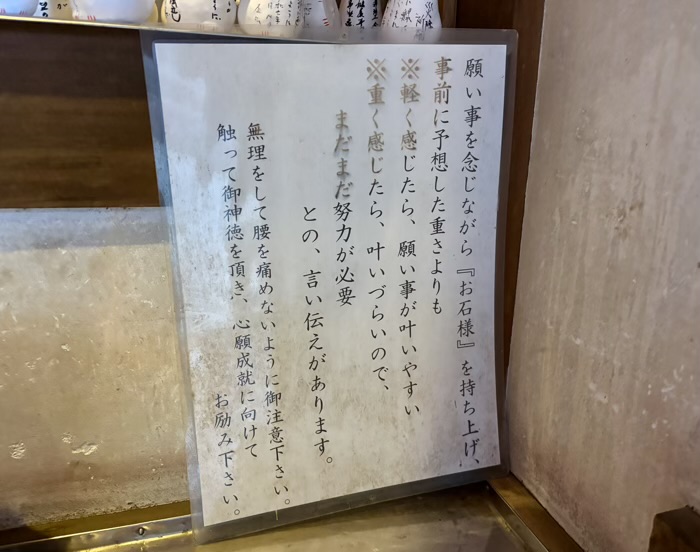

王子稲荷神社のお石様(願掛け石)

左手奥にお石様(願掛け石)を祀る社。

奥には小さめのお石様(願掛け石)もあります。

お石様は、願い事を浮かべながら石を持ち上げ、願い事が成就するときは軽く、叶わないときは重くなるという不思議な石です。

ちなみに、このお石様(願掛け石)は、蛇窪神社(品川)では「重軽狐石」、巌窟不動尊(鎌倉)では「重軽石」と呼ばれるなど、各地でみられます。

王子稲荷神社の御穴様(狐穴)

さらに上に続く階段があり、御穴様と称される狐穴が。

王子稲荷神社のパワースポットで、落語「王子の狐」の舞台にもなっている場所です。

王子稲荷神社の末社・市杵島神社(辨財天)

市杵島神社は宗像三女神の市杵島姫神を主祭神とする神社。

市杵島姫神は仏教の弁才天でもあります。

市杵島姫命は水を司る神であり、農作の豊穣や芸能・財宝・子守の神としてのご利益でも知られています。

拝殿の隣には小さな滝のようなものがありましたが、参拝した日はあまり水は流れていませんでした。

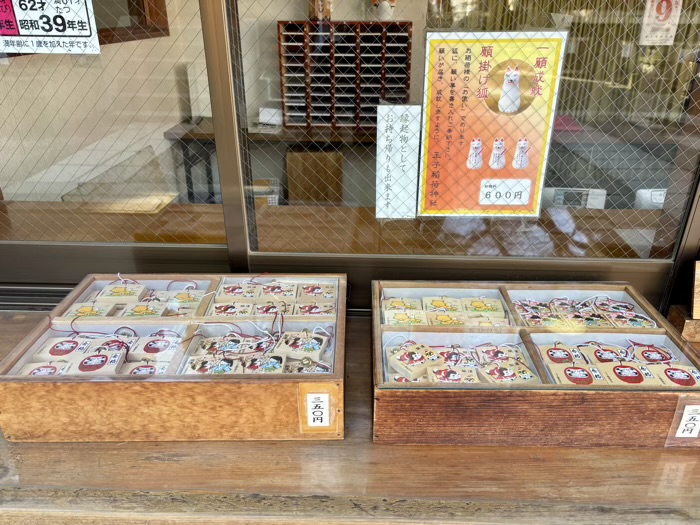

王子稲荷神社の御朱印・お守り・おみくじ

御朱印には王子稲荷神社と王子稲荷社務所の朱印、凧市の火伏凧の印が押印され「火防御守護」の墨書きされたものがいただけます。

お守りでは、願掛け狐やいろいろなお守りが用意されており、なかでも目を引いたのがミニチュアの絵馬とおみくじがセットになった「開運絵馬みくじ」や小さい絵馬。

通常の絵馬よりも小さくかわいらしい。

王子稲荷神社の狐の行列

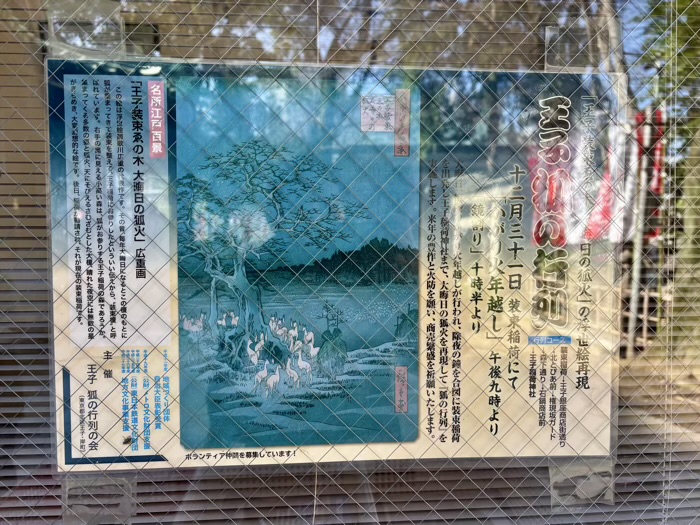

王子には、昔から大みそかに各地から狐が集まり、大きな木の下で装束姿になり王子稲荷神社に詣でたという伝承があります。

その様子を歌川広重が浮世絵に描いており、その木の脇には装束稲荷神社が祀られています。

1993年(平成5年)の大みそかに、伝承にならい狐の行列を模したささやかな行列がおこなわれ、今や町を挙げてのイベントに。

1999年(平成11年)には、地域づくり団体自治大臣表彰を受賞しています。

大晦日の夜、面をかぶったりメイクをほどこし狐に扮した人たちが王子装束稲荷神社に集まり、行列を作って王子稲荷神社に練り歩くその光景は幻想的。

見物客も大勢集まりにぎわい、狐グッズ販売所や甘酒を飲める出店なども出るそうです。

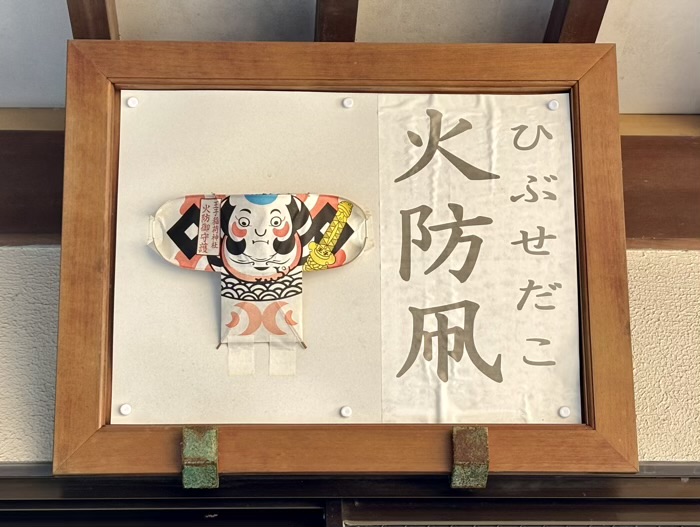

王子稲荷神社の凧市

王子稲荷神社の凧市は、例年、初午・二の午の2日間にわたって開催される、江戸時代からおこなわれている伝統行事。

風が大火につながることから、風を切って上がる凧が火事除けのお守りになるとして、王子稲荷神社の奴凧を「火防の凧(ひぶせのたこ)」として買い求めるようになったのが始まりです。

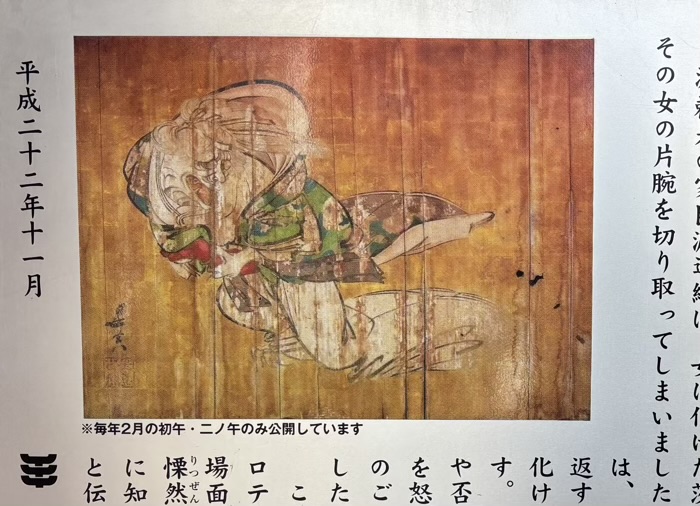

また、初午・二の午には、蒔絵師・柴田是真作の大きな絵馬「額面著色鬼女図(国認定重要美術品)」が限定公開されます。

額面著色鬼女図は、源頼光の家臣・渡辺綱が女に化けた茨木童子の退治で鬼女の腕を切り落とし、綱のおばに化けた鬼女が綱から腕を取り返した…という伝説をもとに描かれたものです。

凄みのある絵は見た者を慄然とさせ、是真の出世作となりました。

王子稲荷神社の駐車場

鳥居近くに数台分の駐車場があります。

王子稲荷神社の詳細

王子稲荷神社へのアクセス

- JR京浜東北線・東京メトロ南北線:王子駅より徒歩6分

- 狐の行列公式サイト:https://kitsune.tokyo-oji.jp/

王子稲荷神社近くのおすすめ神社・寺

| 王子神社 | 東京十社の一つ。子育大願で有名な神社です。髪の毛にご利益のある珍しい神社も鎮座。 |

|---|---|

| 装束稲荷神社 | 歌川広重作名所江戸百景にも描かれた王子の装束榎で有名。 |

| 正受院 | 赤ちゃん寺、滝不動とも呼ばれる水子供養で有名なお寺。 |

| 金剛寺 | 別称「紅葉寺」といわれる紅葉の名所。頼朝が信仰した弁財天があります。 |