東京都台東区上野公園内、JR・東京メトロ上野駅より徒歩10分、京成線上野駅より徒歩12分ほどの場所に鎮座する上野東照宮は、徳川家康公(東照大権現)、徳川吉宗公、徳川慶喜公を神様としてお祀りする神社。

強運・出世・勝利・健康長寿の御利益があると信仰されています。

豪華な社殿・金色殿は、戦争や地震にも崩壊せずに残っている貴重な江戸初期の建築物。

国の重要文化財に指定されています。

また、参道沿いにある「ぼたん園」では、春は牡丹・桜、秋は紅葉とダリア展、お正月は冬ぼたんと一般公開しています。

目次

・歴史

・上野東照宮と日光東照宮の違い

・拝観時間(営業時間)

・大鳥居と石灯籠

・神楽殿・狛犬・大鈴

・金色殿(社殿)

・神符授与所

・ぼたん園

・アクセス

・近くにある神社・寺

上野東照宮の歴史

1616年(元和2年)、徳川家康公は亡くなる少し前に天海僧正と藤堂高虎を呼び、「三人一つ処に末永く魂鎮まるところを作って欲しい」と遺言。

そこで、藤堂高虎らの屋敷地であったところ(今の上野公園)に東叡山寛永寺を開山。

1627年(寛永4年)に「東照社」が上野東照宮に。

1646年(正保3年)には朝廷より正式に宮号を授けられ「東照宮」となりました。

1651年(慶安4年)になると、日光まで参拝できない江戸の人々のために三代将軍・徳川家光公が現存する金色殿や透塀、唐門を造営替え。

日光東照宮のような豪華な金色殿を建立しました。

ちなみに、三代将軍・家光は前の社殿が気に入らなかった事も全面作り替えの理由の一つだったそうです。

この造営替えの際に、全国の大名から灯籠が奉納。

その数は約200基以上!

境内にずらっと並んでいます。

明治になると、神仏分離令で境内の五重塔を寛永寺に譲渡。

境内地は縮小されました。

その後は、上野戦争、関東大震災、東京大空襲と存続が危ぶまれ、金色殿のすぐ裏に焼夷弾が投下されるものの不発弾と、大きな危機を乗り越えてきました。

そのため、「強運な神君の御遺徳の賜物」と言われています。

上野東照宮と日光東照宮の違い

「東照宮」は徳川家康を祀る神社として全国に多数あり、ここ東京では、上野東照宮・浅草神社・芝東照宮・大國魂神社(府中市)。

日本三大東照宮に数えられているのは、日光東照宮(栃木)、久能山東照宮(静岡)、鳳来山東照宮(愛知)です。

ちなみに、修学旅行の定番でもある日光東照宮と上野東照宮とは祀っている神様が異なるという違いがあります。

どちらも徳川家康公を祭神としていますが、日光東照宮は徳川家康公の他に豊臣秀吉と源頼朝も共に祀っています。

上野東照宮のご祭神は徳川家康、徳川吉宗、徳川慶喜とご祭神はすべて徳川幕府の将軍です。

また、規模は言わずもがなですが、信仰されているご利益も違います。

徳川家康公を祀っていることから、上野東照宮と日光東照宮ともに出世や勝負、強運の御利益があるとされています。

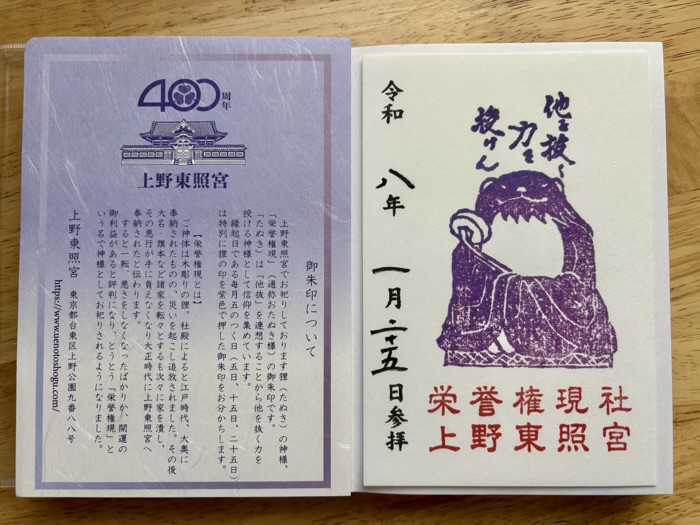

ただ、上野東照宮は「栄誉権現」のオタヌキ様による受験などの勝負事のご利益が強いと言われています。

一方、日光東照宮は山中にある事から自然のエネルギーが高く、恋愛成就や子宝に御利益が強いとされています。

上野東照宮の拝観時間(営業時間)

拝観時間は、10月~2月の冬季は9時から16時半。

3月~9月の夏季は9時から17時半。

また、天候次第で多少前後することもあり、荒天では安全面から閉門されることもあります。

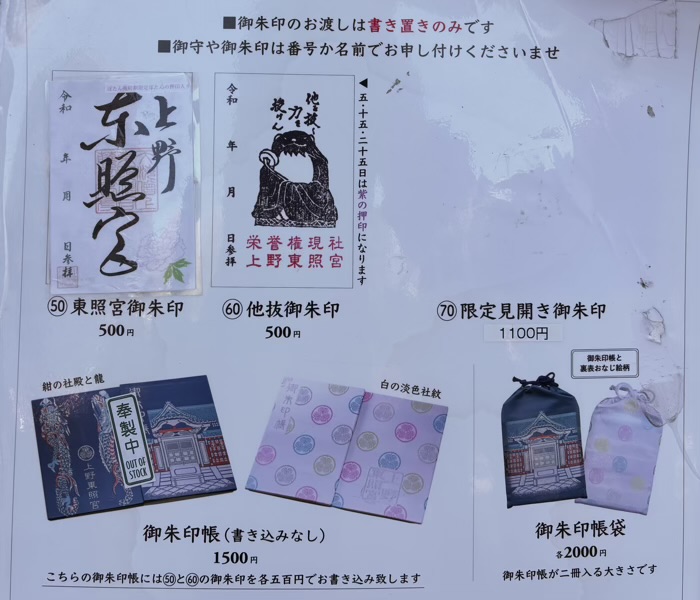

また、御朱印・御守御札授与では30分遅く始まり、30分早く終了します。

参拝料は無料ですが、透塀の内側に入るには御拝観がかかり、時間も30分早く閉まります。

有料敷地には金色殿の他、開運開祖合格必勝祈願の栄誉権現社、御神木とあり。

ただ、金色殿の社殿内は非公開です。

※透塀の内側の様子はこちら

また、11月と12月の夕方から数時間は金色殿の公開ライトアップを実施しており、通常の御拝観料とは異なります。

参道入口から有料となるので注意が必要です。

しかも、ライトアップ期間(時間)中は、数量限定の御守(夢叶守)、御朱印(ライトアップ限定御朱印)をお分かち。

限定御守と御朱印は通常開門時にもお分かちしているそうです。

希望される方には提灯の貸し出し(数量限定)もあり。

上野東照宮の大鳥居と石灯籠

参道の始まりにある大石鳥居は、1633年(寛永十年)に徳川家康に仕えた武将・酒井忠世が奉納(国指定重要文化財)。

備前の御影石が石材として使われ、関東大震災で少しも傾かなかったほど頑丈です。

ちなみに不忍口にある鳥居は、1873年(明治6年)に江戸城内紅葉山東照宮より移築。

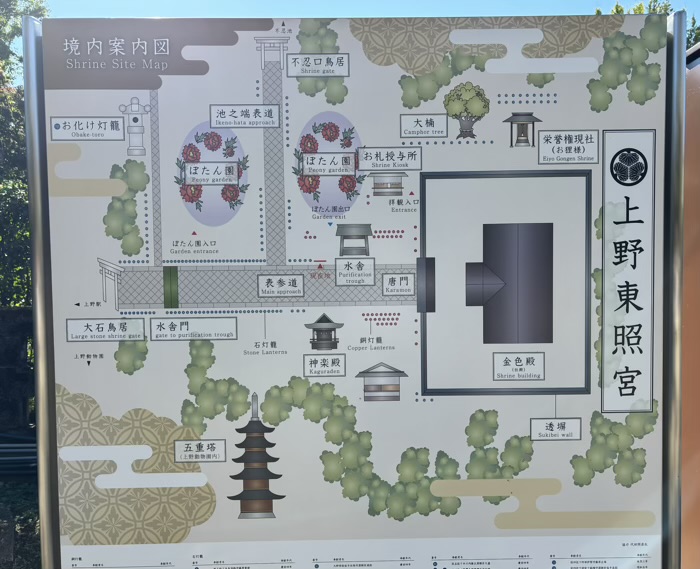

水社門を通ると、参道の両脇に200基以上の石灯籠がズラリ。

その多くが現在の金色殿の建築の年1651年(慶安4年)に、諸大名から奉納されたもの。

大石鳥居の近くにある高さ6.8mの大きな灯籠は、1631年(寛永8年)に武将・佐久間勝之より奉納されたもの。

別名「お化け燈籠」。

日本三大石灯籠のひとつになっています(名古屋の熱田神宮、京都南禅寺の大石灯籠)。

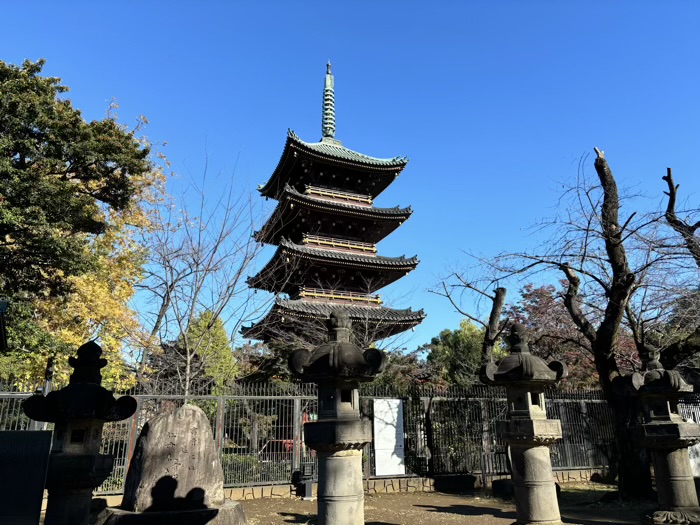

参道からは五重塔が見えます。

この五重塔は、1631年(寛永8年)に寛永寺境内にあった上野東照宮内に建てられたのですが、明治政府による神仏分離令を機に寛永寺に帰属。

廃仏毀釈運動の際には、神社である東照宮ゆかりの仏塔として取り壊されず、上野動物園内に残っています。

上野東照宮の神楽殿・狛犬・大鈴

1874年(明治7年)、深川木場組合が奉納。

ここで御神楽や琵琶などの伝統芸能が奉納されています。

筋骨隆々の力強さがある狛犬は、三大石工の一人である井亀泉の酒井八右衛門作。

また、銅灯篭の近くの大鈴も八右衛門作。

上野東照宮の金色殿(社殿)

1651年(慶安四年)造営の国指定重要文化財。

現存する金色殿は、1627年(寛永四年)創建された金色殿を、徳川家光公が日光を模して建て替えたものになります。

文化財保護の為、社殿内は非公開。

特別公開もありますが、かなり高い倍率となっています。

通常参拝では透塀の外側からとなり、閉まっている唐門の前にお賽銭箱が置かれています。

透塀の内側に入るには別途御拝観が必要です。

※透塀の内側の様子はこちら

唐門は1651年(慶安4年)に建築。

前後が唐破風、左右の本柱(円柱)2本と控柱(方柱)2本からなる向唐門。

正式名称は、唐破風造り四脚門です。

門の内側の両側上部には、松竹梅と金鶏鳥の彫り物が。

また、唐門の両サイド、内外4額面にには左甚五郎作と伝えられる昇り龍と下り龍。

外側から見ても内側から見ても、右の龍の頭が下を向き、左の龍の頭が上を向いています。

ちなみに、上を向いているのが昇り龍…ではなくて、「偉大な人ほど頭を垂れる」という諺から、頭が下を向いているものが昇り龍と呼ばれています。

唐門の前、左右には紀伊・水戸・尾張の徳川御三家より2基ずつ寄進された銅灯籠。

灯篭の奉納者は、唐門より以下の順。

・紀伊…従二位大納言・徳川頼宜(家康の十男)

・水戸…正三位権中納言・徳川頼房(家康の十一男)

・尾張…従三位兼右近衛権中将・徳川光義(家康の孫、家康の九男義直の子)

唐門左奥、授与所の近くには虎の親子の石彫。

松と竹、子供を優しく見守る母虎と母乳を飲む乳虎が彫られており、家康公の生まれ年、壬寅の彫刻とされていますが詳細は不明です。

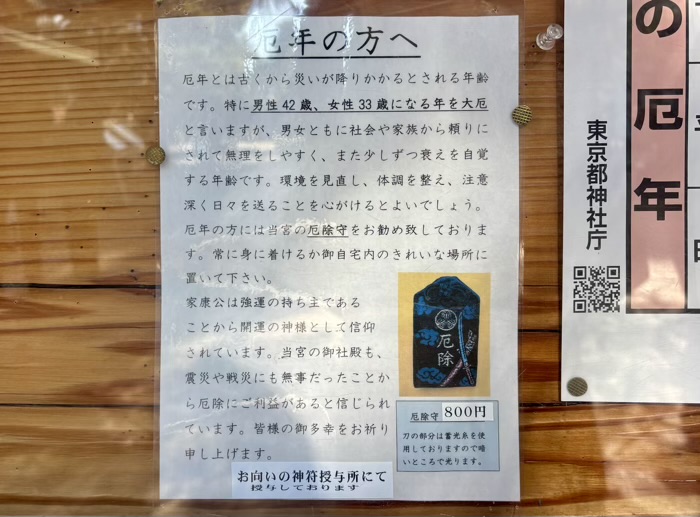

上野東照宮の神符授与所

御守・御朱印・御札授と、透塀の内側に入る入り口。

御拝観もこちらで渡します。

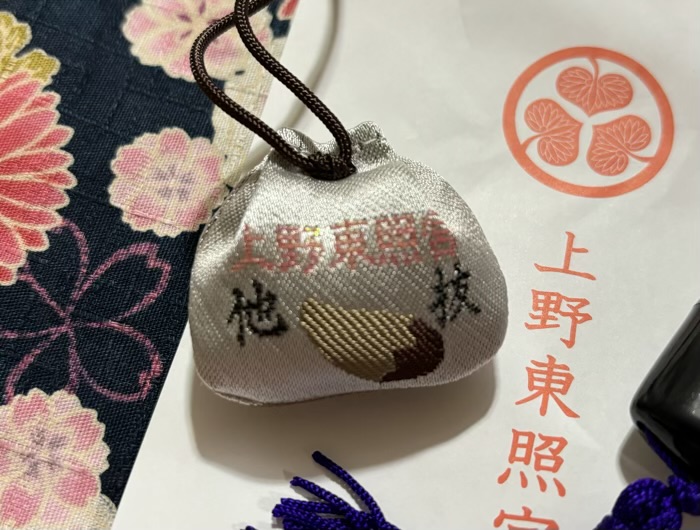

御朱印には、通常の御朱印の他、限定見開き御朱印、ライトアップ期間限定御朱印や他抜(たぬき)御朱印書き置き和紙なども。

お守りでは、定番はもちろん木箱に入った限定のお守り「昇龍守」や、キュートで上野らしい「パンダ守」と「子だぬき守」、季節に応じたデザインの「花歴守」、手塚治虫の「ユニコの幸せの御守」などさまざまな種類が用意されています。

ちなみに、コロナ禍の時には特例として郵送に対応していた時期もありましたが、現在はコロナ前と同様におこなっておりません。

取り置きにも対応不可。

お守りの返納(お焚き上げ)は、神符授与所で受け付けていました。

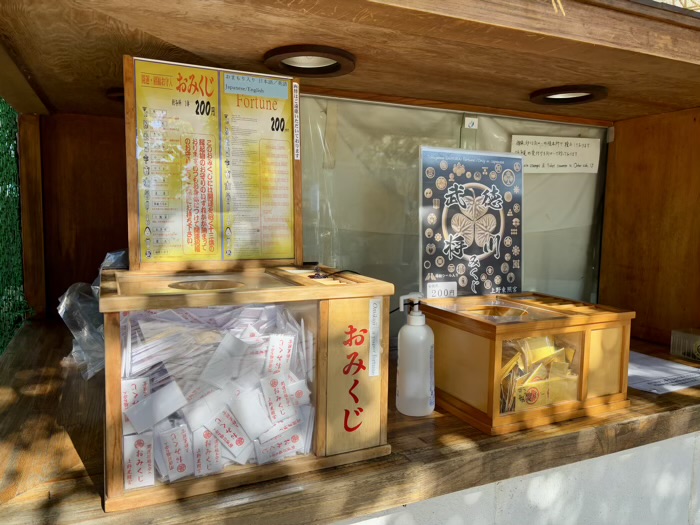

ちなみに、おみくじでは「徳川武将みくじ」が有名。

吉凶運はもちろん、家康公含む武将の情報も記載されています。

ちなみに、徳川家康公はレア!

出たらすごいです。

上野東照宮のほたん苑

上野東照宮ぼたん苑は、1980年(昭和55年)に日中友好の記念として開苑。

回遊形式の日本庭園に多種多様な牡丹が栽培されています。

1月1日~2月は「上野・東照宮 冬ぼたん」。

4月~5月は「春のぼたん祭」。

9月~10月は「ダリア綾なす秋の園」と、季節に応じて公開されています。

上野東照宮の詳細

上野東照宮へのアクセス

- JR・東京メトロ:上野駅より徒歩10分

- 京成線:上野駅より徒歩12分

- 公式サイト:https://www.uenotoshogu.com/

上野東照宮近くのおすすめ神社・寺

| 不忍池辯天堂 | 不忍池にあるお堂。谷中七福神の弁財天(八臂辯才天様)と大黒天様を祀っています。 |

|---|---|

| 五條天神社 | 日本に医薬を広めたとされる薬祖神と学問の神様を祀っています。 |

| 花園稲荷神社 | 五條天神社の兼務社。旧社殿の穴稲荷が現存しており、千本鳥居は撮影の人気スポット |

| 清水観音堂 | 京都・清水寺を模した舞台造りのお堂。浮世絵にも描かれている松の輪からは不忍池が見えます。 |

| 上野大仏 | 「これ以上は落ちない」から受験生に人気。上野大仏とパコダ薬師堂と祀っています。 |