稲毛神社(読み方はいなげじんじゃ)は景行天皇との縁が深い川崎の古社。

江戸時代までは「河崎山王社」と呼ばれた東海道川崎宿の鎮守です。

そんな稲毛神社では年間を通じて多くの祭事が行われており、8月の例大祭(川崎山王まつり)と11月の酉の市は多くの人で賑わいます。

稲毛神社でのお参りの仕方は、他の神社と同じく「二礼・二拍手・一礼」ですが、鋭い眼光で厄魔を祓う「天地睨みの狛犬」での作法を取り入れた参拝方法だと尚よし。

さらに、本殿参拝後は、御神木・大銀杏の根本に鎮座する竜神様と周囲をぐるりと囲うスピリチュアルなパワースポット「十二支めぐり」を参拝方法にのっとって回ってみましょう。

目次

・ご祭神とご利益

・歴史

・参道

・大鳥居

・天地睨みの狛犬

・社殿

・御神木大銀杏と十二支めぐりのお参りの仕方

・旧御社殿跡と駐車場

・御朱印・お守り

・例大祭「川崎山王祭」

・アクセス

・主な行事・お祭り

・近くにある神社・寺

稲毛神社のご祭神とご利益

主祭神は、国譲りの交渉を成功させた武勇に長けた神・武甕槌神(たけみかつちのかみ)。

配神は4柱。

武甕槌神に随行した経津主神 (ふつぬしのかみ)。

伊弉諾神と伊弉冉神を仲直りをさせた調和融合の神・菊理媛神(くくりひめのかみ)。

万物創成を果たした初めての夫婦神・伊弉諾神(いざなぎのかみ)と伊弉冉神(いざなみのかみ)。

その御神徳は勝と和。

武甕槌神・経津主神が人生の試練や困難、病気に打ち勝つ力を。

菊理媛神・伊弉諾神・伊弉冉神が、和の心を与えてくれるといわれています。

稲毛神社の歴史

稲毛神社の創建年代は不明ですが、御神木の大銀杏の樹齢が1,000年と推定されていることからも、その頃からある古社と考えられています。

社伝では、東国で争乱が絶えなかった頃、武神・武甕槌神を祀り、天皇軍の戦勝を祈る社として創建。

第12代景行天皇の東国御巡遊の際にはここで賊難を避けられ、第29代欽明天皇の頃には動乱を鎮めるために幣帛・七串を奉り、新たに経津主神(ふつぬしのおおかみ)・菊理媛神(ククリヒメノカミ)・伊弉諾神(いざなぎのみこと)・伊弉冉神(いざなみのみこと)を配祀されたと伝えられています。

鎌倉時代には、源頼朝公の命にて佐々木四郎高綱公が社殿を造営。

徳川家康が江戸入府の際には天海僧正がご巡見のために参拝し、随神門や神馬などの寄進を受けています。

江戸時代中期以降では社家九家社人十三人を擁し、川崎宿および河崎七ヶ村の鎮守として名を広めています。

稲毛神社の参道

JR川崎駅からなら、アトレ口・北口東より大通り(市役所通り)に。

京急本線川崎駅からなら中央口から大通りを道なりに歩いていくと、曲がったところで稲毛神社の表参道が見えてきます。

表参道の鳥居の前、左側には芭蕉句碑・和嶋弁財天・曲水連歌碑があります。

稲毛神社の境内には昔、大きな弁天池があり、その中央の島に弁財天「和嶋弁財天社」が祀られていました。

神池から流れる小川のほとりでは「曲水の宴」が行われていたそうです。

和嶋弁財天社のご祭神は市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)。

4月に例祭があり、国家安泰・航海安全・交通安全・豊作豊漁・音楽の神・技芸上達のご利益があるといわれています。

鳥居をくぐると、まっすぐ伸びた参道の先に注連柱。

お祭りのときには、ここに屋台が並びにぎやかにです。

右側には八末社(三峰神社・御嶽神社・八坂神社・大神宮・松尾神社・金刀比羅宮・福田稲荷神社)。

※稲毛神社の境内社についてはこちら

左側には手水舎と、その奥に弁財天社と御神水吹上げ井戸石枠。

※稲毛神社の境内社についてはこちら

稲毛神社の大鳥居

参道の先には注連柱。

注連柱の右側には大鷲神社と子神社が鎮座しています。

※稲毛神社の境内社についてはこちら

左側に大鳥居。

その先に本殿があります。

鳥居の台座には江戸時代の川崎宿の有力な旅籠や商人の名が刻まれています。

ただ、鳥居は一度倒壊していることから台座と柱の石質が異なり、倒壊前の台座と思われるものもそばに置かれています。

鳥居の左側には、小土呂橋遺構。

おみくじかけに隠れるように狛犬が鎮座。

稲毛神社の天地睨みの狛犬

社殿の前に鎮座するのは、1991年(平成3年)の御大典記念として建立された青銅像「天地睨みの狛犬」。

右が天を祓い、左が地を祓うという意味が込められています。

上半身についてお願いごとのある方は右の狛犬を。

下半身についてお願いごとのある方は左の狛犬を撫でてから参拝します。

稲毛神社の社殿

旧社殿は江戸中期、宝永年間に川崎宿本陣当主・田中丘隅の世話によって造営。

1945年(昭和20年)の空襲で焼失してしまいますが、1963年(昭和38年)に鉄筋コンクリート神明造りで再建されています。

ちなみに、お賽銭はPayPayでの支払いもOK。

社殿の右側には「厄除うさぎのかわらけ(盃)割り」。

厄災消除、諸願成就を祈りながら、祓・勝・除の柱めがけてかわらけを投げます。

祓…悪因や病魔を取り除きます。

勝…災厄や悪いことを祓います。

除…自己や相手に打ち勝ちます。

稲毛神社の御神木大銀杏と十二支めぐりのお参りの仕方

注連柱の右側、本殿と向き合うように鎮座しているのが堀田稲荷神社と第六天神社。

※稲毛神社の境内社についてはこちら

堀田稲荷神社と第六天神社の隣にあるのが、安藤広重の武相名所旅絵日記にも描かれている御神木・大銀杏。

江戸時代には「山王様の大銀杏」と呼ばれていました。

「禺老忠政遊覧記」では大銀杏の周囲を回りながら願い事をすると叶うと書かれており、特に縁結び・子授け・子育て・学問稽古事の向上のご利益があるとして多くの参拝者が訪れていたそうです。

1986年(昭和61年)、稲毛神社境内整備事業の一環として御神木の周囲に十二支のブロンズ像が置かれ、「十二支めぐり」として整備されました。

また、根元に鎮座する祠は竜神様です。

十二支ひとつひとつに解説があるので、自分の干支の解説を読むのも面白いです。

稲毛神社の旧御社殿跡と駐車場

御神木大銀杏の隣は駐車場。

さらに、社務所側には旧御社殿跡があります。

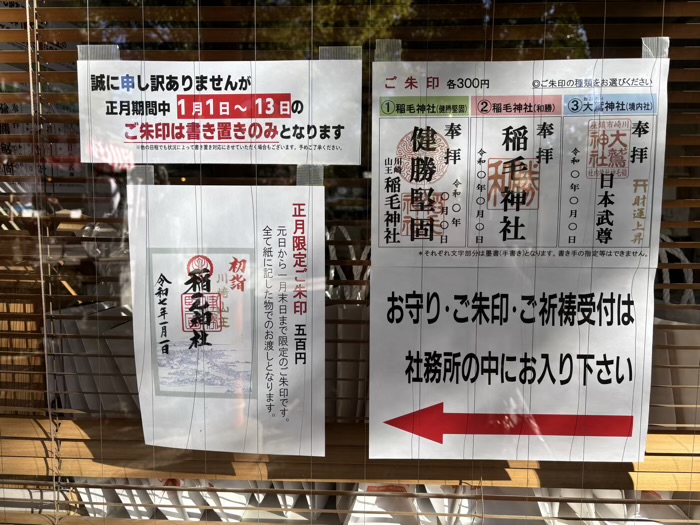

稲毛神社の御朱印・お守り・おみくじ

御朱印やお守りは社殿向かって右側、天地睨みの狛犬(左)の背後にあります。

お正月期間は特設テントも出ています。

お守りでは学業や合格、交通守りなどの一般的なお守りの他、和勝守や厄除守、タケミカドン守、すくすくまもり、山王守、健康長寿守、ごしんぼく守、ランドセル守、ペット守など、稲毛神社らしいお守りの種類もみられました。

健康長寿守には天地睨みの狛犬が刺繍されており、上半身のお願いは右、下半身のお願いは左の狛犬にお守りを押し当てて邪気を払ってから身に着けるといいそうです。

また、インパクト大の二ツ目厄除守は、熊本のチブサン古墳にある石室の壁の模様を元にした、魔よけの意味をもつ模様から転じています。

さらに、稲毛神社では二つの円を目に見立てて、「睨みを効かせて厄をはらう」という意味も込められてます。

御朱印では、通常御朱印として稲毛神社の「健勝堅固」と「和勝」、大鷲神社の御朱印。

お正月には限定御朱印が頒布されています。

おみくじは社殿のところに。

100円を入れたら出てくるおみくじと、言霊みくじ、男みくじ、女みくじとありました。

稲毛神社の例大祭「川崎山王祭」

8月におこなわれる例大祭「川崎山王祭」は「東の祇園」と称される街道名物の一つ。

最終日には神の結婚から懐妊、御子神の誕生をイメージした、「孔雀」「玉」と呼ばれる男女2基の神輿の渡御が行われます。

1日目の前夜祭「宵宮祭」は夕方からおこなわれ、3日間の無事と盛況を祈念。

2日目の午前中は例祭が斎行され、午後には古式宮座式(神奈川県民俗文化財)。

古式宮座式は神様の結婚を表しており、玉神輿に女神、孔雀神輿には男神の御神体が遷されます。

3日目の「神幸祭」では2基の神輿が渡御し、夕方ごろに御旅所「姥が森弁天」に到着。

古い井戸から汲んだ御神水を供え(宮座式)、神輿にかけます。

宮入り後は御神体を本殿にお還しする神事がおこなわれて終了となります。

稲毛神社の詳細

稲毛神社へのアクセス

- 京急本線:京急川崎駅より徒歩6分

- JR線:川崎駅より徒歩10分

- 公式サイト:https://takemikatsuchi.net/

稲毛神社の主な行事・お祭り

- 1月:元旦祭、古式勝祈祷、歳旦祭、有名人慈善絵馬展、成人祭

- 2月:節分祭

- 3月:春季祖霊祭

- 4月:稲荷講さくらまつり

- 6月:水無月大祓式

- 8月:例大祭(川崎山王まつり)

- 11月:七五三祝祭、酉の市(昼は菊花展)

- 12月:大晦日大祓式、除夜祭、古神札焼納祭

稲毛神社近くのおすすめ神社・寺

| 新田神社 | 稲毛神社が管理する武将・新田義貞を祀る神社。義貞像あり。 |

|---|---|

| 中島八幡神社 | 江戸時代初期にはあったとされる神社。稲荷神社や庚申堂、正岡子規の句碑もあり。 |

| 大島八幡神社 | 御祭神は誉田別命。日露戦争の勝利を祝った砲弾狛犬が奉納されています。 |

| ラゾーナ出雲神社 | ラゾーナ川崎プラザ4階・屋上緑地に鎮座する、出雲大社の分社。前工場が安全と繁栄祈願のため分祀。 |