増上寺の裏、東京タワーの目の前に位置する宝珠院(読み方はほうしゅいん)は増上寺を中心とした塔頭(たっちゅう)。

正式名称は「増上寺塔頭 三縁山 宝珠院」、宗派は浄土宗の寺院です。

スタイリッシュなお堂には、阿弥陀如来さまをはじめ薬師如来、閻魔大王、徳川家康公の念持仏とされる辨財天、妙見菩薩とお祀りされています。

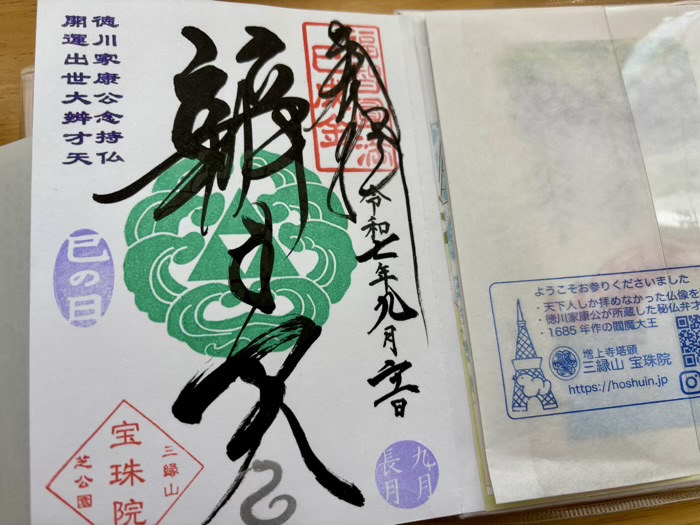

また、御朱印の種類が豊富!

季節御朱印やまめ御朱印、月替わり御朱印、巳歳限定金御朱印、勧進御朱印、初閻魔縁日限定御朱印、開運出世大辨才天十五童子御朱印などなど…たくさんありすぎて迷います。

目次

・歴史とご本尊・ご利益

・軒下参道

・三竦み(蛙・蛇・なめくじ)

・天上天下賽銭箱と子育て地蔵

・閻魔堂

・弁天堂・本堂

・弁天池

・御朱印・おみくじ

・写経・写仏

・港七福神めぐり

・アクセス

・主な行事・お祭り

・近くにある神社・寺

宝珠院の歴史とご本尊・ご利益

ご本尊は、阿弥陀仏・阿弥陀如来。

また、閻魔大王や徳川家康公の念持仏とされる辨財天、薬師如来、妙見菩薩と安置されており、さまざまなご加護(ご利益)をいただけます。

阿弥陀如来さまは、あらゆる苦難から救済するご利益を。

薬師如来さまは、病気平癒・健康長寿・安置祈願。

徳川家康公もお墨付き(!?)の開運出世のご利益で有名な弁財天さまは、財運上昇・商売繁盛・良縁成就にいたるご縁を。

閻魔大王さまは、厄除災難除け・悪縁切り・子育て守護など正しき道へ導いて下さります。

そんな宝珠院のはじまりは、1685年(貞亨2年)に増上寺30世霊玄上人(れいげんしょうにん)が、蓮池の弁天堂の建立と同時に開創したことから。

徳川家康公所蔵の開運出世大辨財天と、高さ2mもある木彫りの閻魔大王の像(港区指定文化財)を、誰もが近くで参拝できるようにとして配置。

宝珠院の横にある弁天池は、かつては「蓮池」「ゆりが渕」などと呼ばれ、多くの文豪や画家の作品モチーフにもなっています。

宝珠院の軒下参道

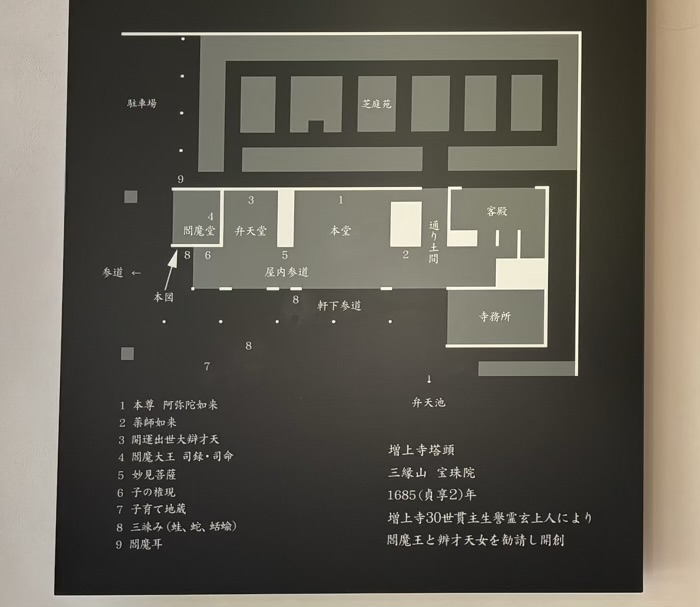

山門は昔からなく、細長い造りの建物には手前から閻魔堂・弁天堂・本堂・客殿・寺務所と配置。

軒下参道を通って参拝します。

お堂は令和元年に建替えられたガラス張りのスタイリッシュな建物。

ご本尊である阿弥陀如来様のほか、薬師如来様、開運出世大辨才天様、閻魔様、子の権現、妙見菩薩様と、すべての仏様・神様のお姿をみることができます。

ちなみに、仏様・神様は池側を向いていますが、閻魔様だけが道路を向いています。

これには理由があり、道路を通る人の中に「悪い人はいないかな?」と閻魔様がにらみを利かせるためなんだとか。

軒下参道には手水鉢・絵馬掛け・天上天下賽銭箱・子育て地蔵・三竦み(蛙・蛇・なめくじ)が。

宝珠院の三竦み(蛙・蛇・なめくじ)

境内には、石像の蛇・カエル・なめくじが点在。

三者が三角になるように配置されています。

これは、「ヘビがカエルを食べる、カエルがナメクジを食べる、ナメクジがヘビを溶かす」という習性から、三者とも動けなくなる「三竦み(さんすくみ)」を意味しています。

物事が動かなくなる、それは転じて争いが無くなる。

平和を願うお寺の気持ちを表現されているそうです。

カエルは閻魔堂向かって右側。

蛇となめくじは軒下参道に。

蛇もすぐにわかります。

カエルと蛇は一目見てわかるのですが、なめくじがなかなかわかりにくい。

まさかこちらだったとは!?

石柱に刻印されているのですね。

上部の刻印はヘビなのかな?

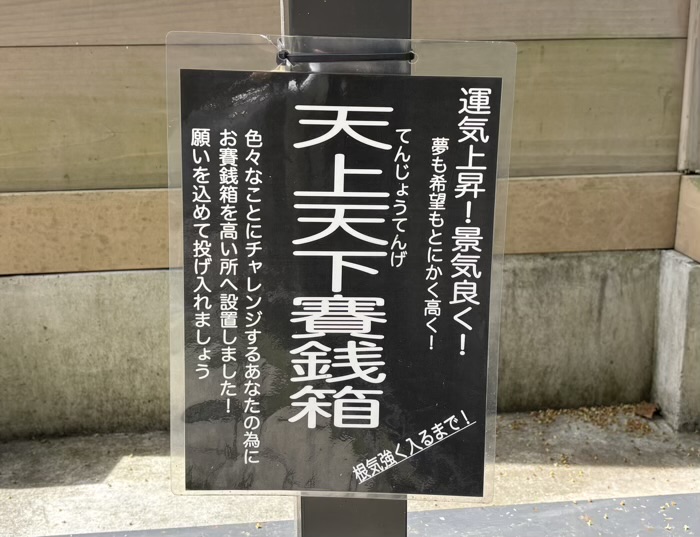

宝珠院の天上天下賽銭箱と子育て地蔵

蛇の形をしたかわいい絵馬掛けと一体化している天上天下賽銭箱!

お賽銭箱が高いところに設置されており、運動会の玉入れの要領でいれます。

また、こちらのヘビ絵馬には願い事と「目」を書き入れます。

なので、表情豊かなヘビ絵馬が掛かっていて面白いです。

絵馬掛けの左側にはちいさな上人像。

天上天下賽銭箱と背中合わせの形で、裏側には子育て地蔵さまがいます。

軒下参道にもお地蔵さまが。

奥のお地蔵様は、手に御幣をお持ち?

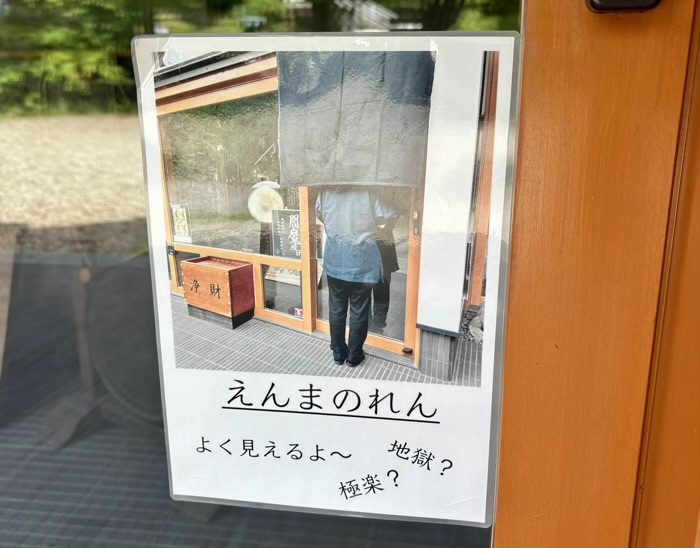

宝珠院の閻魔堂

安置されているのは、1685年作の閻魔大王座像および司録・司命半跏像の三尊。

人頭杖も添えられているのは、都内では珍しい作例だそうです。

閻魔大王座像は、寄木作り、彩色、玉眼が嵌入されている港区指定有形文化財です。

光の加減などで見えにくいですが、カーテンの内側からだとよく見えます。

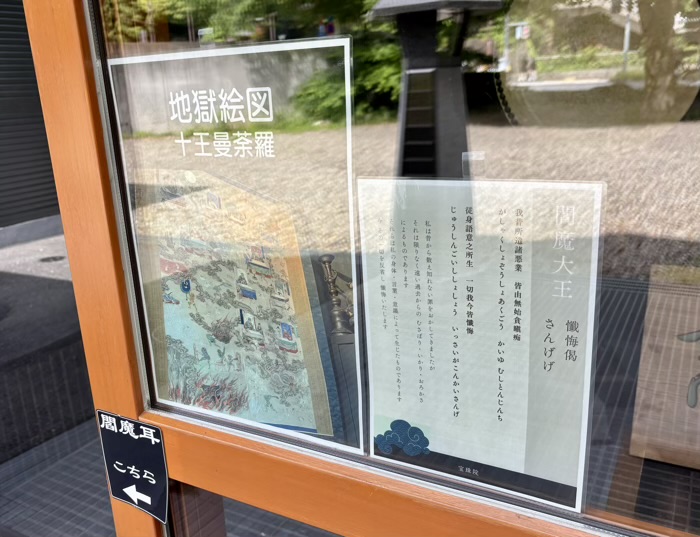

1月と7月の御縁日には、閻魔堂にて地獄絵図・極楽絵図が御開帳されます。

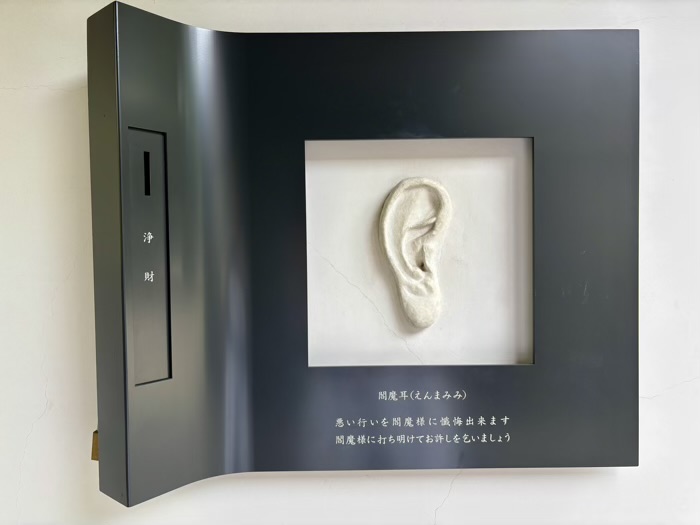

ちなみに見落としがちですが、閻魔堂向かって左側の壁には悪行を懺悔できる「閻魔耳」があります。

また、懺悔文もあり。

我昔所造諸悪業(がしゃくしょぞうしょあくごう)

皆由無始貪瞋痴(かいゆうむしとんじんち)

従身口意之所生(じゅうしんくいししょしょう)

一切我今皆懺悔(いっさいがこんかいさんげ)

「数えきれない罪をおかしてきましたが、私の体・言葉・意識から生じたむさぼり・いかり・おろかさによるものです。

その一切を反省し懺悔します」

…という意味。

閻魔大王の前で、懺悔文を三度唱えると過去の罪は全て許されるそうです。

鎌倉の圓應寺(円応寺)にもあり。

※圓應寺(円応寺)の詳細はこちら

宝珠院の弁天堂・本堂

参道の手前から弁天堂・本堂。

弁天堂には開運出世大辨才天(858年)。

厨子の中に安置されている弁財天尊像は、三井寺の開山・智証大師(円珍)が竹生島にて彫刻。

「除波尊天」と名付けられた秘仏です。

貞純親王から源家、北条家にと数多の人の手を経たのち、増上寺を建立した西誉上人に。

増上寺を菩提寺とした徳川家康公の念持仏で、江戸幕府を開府できた事から開運出世大弁財天と名づけています。

毎年4月17日の家康公の御命日に御開帳されています。

本堂の阿弥陀如来坐像は、寄木造・金箔押・漆箔で阿弥陀定印を結んでいます。

江戸初期に作られたとされています。

隣には薬師如来像。

さらに、新しく奉納された妙見菩薩像(秘仏妙見菩薩は堂奥に安置)と、元は凊林院の御本尊であった子の権現(子聖大権現)が安置されています。

宝珠院の弁天池

もとは増上寺の山内丘陵の西後方、境内裏鬼門にあった広大な蓮池。

夏には赤白の蓮が混ざり合って咲く景勝地として有名でした。

弁天池の名は、「さよ」と呼ばれていた女性が身を投じたことから「さよが池」または「ゆりが淵」と呼ばれていたとも伝わっています。

池中にかかる石橋を接蓮橋または芙蓉橋と呼び、霊玄上人が命名されたそうです。

宝珠院の御朱印・おみくじ

御朱印は境内奥の授与窓口でいただけます。

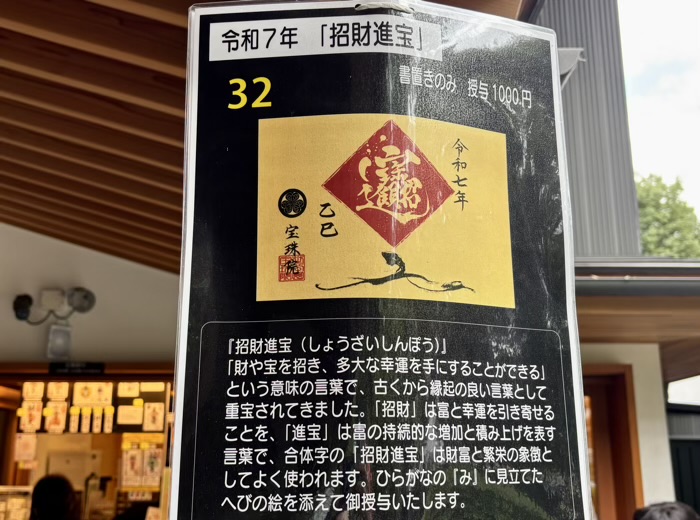

通常御朱印の他、季節の御朱印やまめ御朱印、月替わり御朱印、巳歳限定金御朱印、勧進御朱印、初閻魔縁日限定御朱印、開運出世大辨才天十五童子御朱印など多数の種類の御朱印を用意しています。

しかも猫好きさん必見の、猫のデザインがとってもキュートな猫の御朱印も!

オリジナルの御朱印帳では、阿弥陀如来(通常サイズ・見開きサイズ)、閻魔大王、弁財天(水色・黒色)とあり。

また、遠方の方やご高齢の方、直接お寺に脚を運ぶことができない方のために、郵送での御朱印の授与にも対応しています(公式サイトから)。

お守りも多数用意されており、巳の日限定や七福神限定のお守りも。

おみくじは寺務所ににあるみずみくじ、招き猫とへびの入れ物に入った開運おみくじの他、ガチャガチャのおみくじも。

巳みくじ、金運みくじ、勝運みくじ、開運みくじとあり。

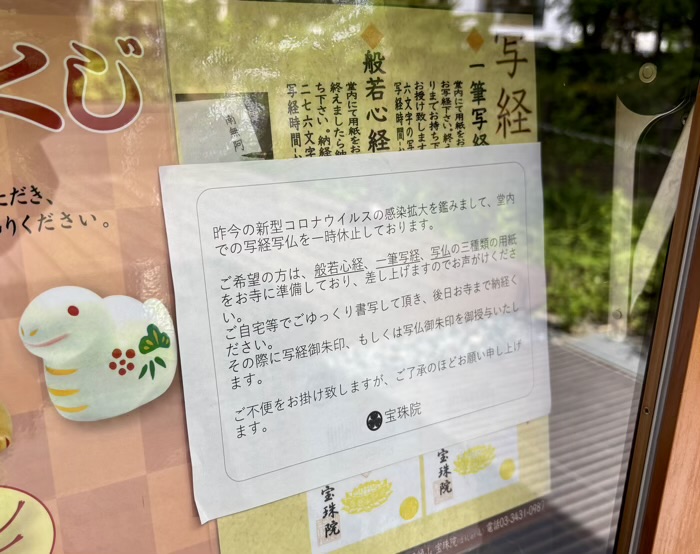

宝珠院の写経・写仏

宝珠院では般若心経の写経、仏様のお姿を写し描く写仏を受け付けています。

とはいえ、コロナ禍の影響から堂内での写経写仏は休止中(2025年5月)。

用紙を受け取り自宅でゆっくり書写し、後日納経となります。

用紙は般若心経・一筆写経・写仏の三種類。

納経の際には、写経御朱印もしくは写仏御朱印を授与しています。

※宝珠院の写経・写仏体験はこちら

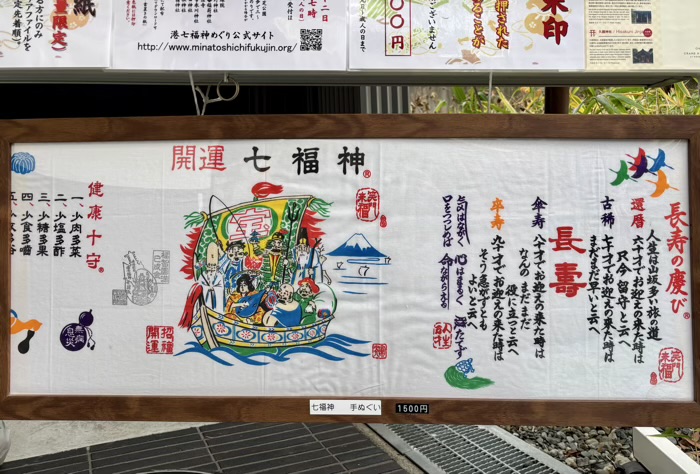

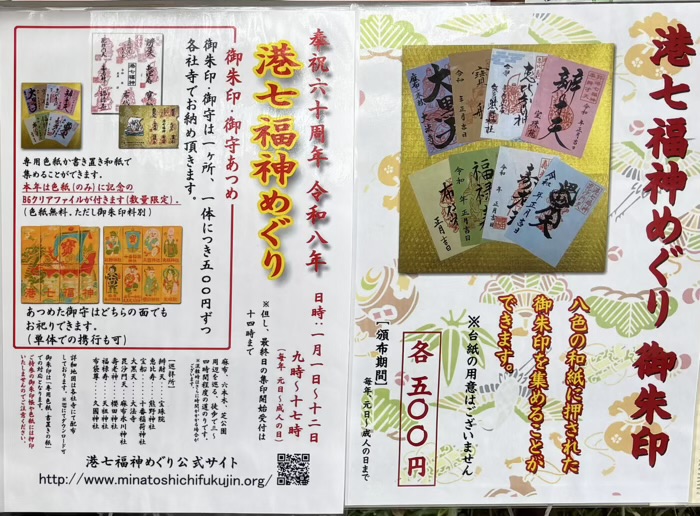

宝珠院の港七福神めぐり

港七福神めぐりは、戦争の影響で中断した麻布稲荷七福神詣(1933年/昭和8年発足)をベースにしたお正月期間限定の七福神巡り。

その範囲は、東京タワー、六本木ヒルズ、東京ミッドタウン、麻布十番商店街広く、いずれも観光名所。

書置きの御朱印(色和紙)もしくは専用色紙、そしてお守りの3種類。

また、お守りもあり。

すべて集めると縁起の良い宝船の絵が完成するといった凝りようです。

宝珠院(弁財天)の他参拝所は、飯倉熊野神社(恵比寿)、十番稲荷神社(宝船)、大法寺(大黒天)、麻布氷川神社(毘沙門天)、櫻田神社(壽老神)、天祖神社(福禄寿)、久國神社(布袋尊)。

ちなみに、七福神巡り期間の最終日に御朱印や御守を集め始める場合、集印開始受付終了は14時と早くなっています。

ギリギリ受付に間に合い巡拝を開始したとしても、17時ですべて受付が終了となるので注意が必要です。

宝珠院の詳細

宝珠印へのアクセス

- 都営大江戸線:赤羽橋駅赤羽橋口より徒歩5分

- 都営三田線:芝公園駅A4出口より徒歩7分

- 宝珠院公式サイト:https://hoshuin.jp/

- 港七福神めぐり公式サイト:https://www.minatoshichifukujin.org/index.html

宝珠院の主なお祭り・イベント

- 1月:港七福神めぐり、閻魔大王祭礼日

- 3月:春彼岸会

- 4月:秘仏弁財天御開帳

- 5月:施餓鬼会

- 7月:盂蘭盆会、閻魔大王祭礼日

- 9月:秋彼岸会

- 弁財天祭礼日:毎月1・3・15・28日、巳の日

宝珠印近くのおすすめ神社・寺

| 増上寺 | 徳川家の菩提寺。東京タワーが近い映えスポット。 |

|---|---|

| 芝東照宮 | 四大東照宮の一つ。ご神木は徳川家光お手植えのイチョウ。 |

| 蛇塚・如意輪観音堂 | 東京タワーの下、もみじ谷にある金運パワースポット。 |

| タワー大神宮 | 伊勢神宮の天照大神を祀る、東京23区内で1番高い場所にある神社。 |

| 心光院 | 蛇塚と一緒に参拝すると出世運・金運爆上がりといわれているスピリチュアルなパワースポット。 |