富士山そのものを御神体とする駒込富士神社(読み方はこまごめふじじんじゃ)は、前方後円墳を利用したといわれている富士塚に鎮座する駒込のスピリチュアルなパワースポット。

江戸時代に流行した富士講の拠点の一つになっていました。

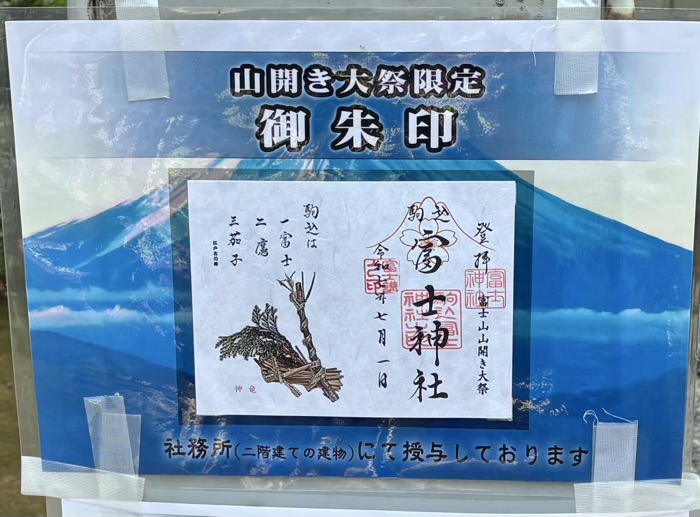

そのため、7月の富士山の山開きにあわせて、例年6月30日から7月2日に山開き大祭を斎行。

6月30日の朝の万灯回りで祭りの始まりを知らせ、7月1日に山頂祈願祭、2日は納めとして縁日も開かれるにぎやかなお祭りです。

縁日では多くの人で賑わい、境内にはたくさんの屋台がズラリ。

その日限定で頒布される限定御朱印はもちろん、縁起物の麦藁蛇と麦落雁も有名です。

ちなみに、山開き大祭の後は8月上旬の盆踊り大会、8月28日の山開きに対する山終いの祭礼・鎮火祭が斎行されて終了となります。

目次

・境内の様子

・赤堂(下浅間社)の御開帳

・山開き大祭の万灯

・山開き大祭限定授与品

・山開き大祭限定御朱印

・アクセス

・近くにある神社・寺

山開き大祭の境内の様子

鳥居前の道路にも屋台がズラリとならび、境内には所狭しと無数の屋台が。

屋台グルメはもちろん、射的や型抜き、ピンボール、缶倒しなど楽しめる屋台もあり、近所の子供たちで賑わっていました。

いつもは広く感じられる広場も、屋台でぎゅうぎゅう。

↓いつもの風景

↓お祭り

もちろん、社殿右側、曽我御霊社や小御嶽社が鎮座する境内社広場にも屋台。

なんだか、いつもの雰囲気が違う。

山開き大祭の赤堂(下浅間社)

手水舎の隣に鎮座する赤堂(下浅間社)は、普段は扉が閉まっていますが、山開き大祭の際には扉が開かれ中にある厨子が御開帳されています。

山開き大祭の万灯

屋台は富士塚の階段前までぎっしり。

階段横にはカラフルな万灯。

お祭り初日の6月30日の朝に、この万灯を掲げ近隣を練り歩く万灯回りでお祭りの開催を知らせます。

駒込富士神社の山開き大祭限定授与品

社殿近くには、疫病除けの縁起物「麦藁蛇」と駒込名物の「麦落雁(むぎらくがん)」などを用意したテントが。

山開き大祭では、疫病除けの縁起物「麦藁蛇」が限定で頒布されています。

麦藁蛇は蛇が枝に巻きつき付き舌を出している形をしており、境内で雨乞いをした際に天から龍が降り、境内の神木に巻き付いたという伝承に由来。

「神竜」とも呼ばれています。

宝永年間の頃に江戸で疫病が蔓延した際、麦わら蛇を持っていた家には疫病を患う人がいなかったことから、疫病除けの縁起物として授与されてきました。

台所の水道などの水回りに掛けて祀っておくと水毒を消して夏場の水あたりを予防し、竜(蛇)の口から垂れる赤い舌には解熱効果があると伝わっています。

そして、雪化粧をした富士山の形をした名物菓子「麦落雁」は、神社周辺が農地だった頃、この周辺にて麦を生産していたことから縁起物として大祭日限定で販売されています。

駒込富士神社の山開き大祭限定御朱印

通常は閉じている社務所も、山開き大祭では開かれ、期間限定御朱印が頒布されています。

駒込富士神社の詳細

駒込富士神社へのアクセス

- 東京メトロ南北線・JR山手線:駒込駅より徒歩9分

- 東京メトロ南北線:本駒込駅より徒歩9分

- 都営三田線:千石駅より徒歩10分

駒込富士神社近くのおすすめ神社・寺

| 駒込天祖神社 | 駒込富士神社の管理社。長い参道には摂社のほか亀石もあります。 |

|---|---|

| 諏訪山 吉祥寺 | 吉祥寺駅の名前の由来となった寺院。八百屋お七の比翼塚や二宮尊徳の墓碑などがあります。 |

| 南谷寺 | 関東三十六不動第13番不動で、江戸五色不動の一つ目赤不動尊。六地蔵尊などもあり。 |

| 駒込日枝神社 | 境内社には日吉稲荷神社が鎮座。御朱印は大國神社で対応しています。 |

| 大國神社 | 駒込駅のほぼ目の前に鎮座。大國主命(大黒様)をお祀りしています。 |