横浜総鎮守であり神奈川県宗社でもある、「関東のお伊勢さま」こと伊勢山皇大神宮(読み方はいせやまこうたいじんぐう)。

明治3年に、神奈川県が港を見渡せる丘の上に創建した神社です。

2020年には横浜の総鎮守として創建150周年を迎えています。

多くのカップルが神前結婚式を挙げていることからも、縁結びのご利益で有名。

境内中央のご本殿にて執りおこなう本殿式、記念館内の屋内神殿・神楽殿にて執りおこなう神楽殿式とあり、新郎・新婦だけの「おふたり婚」や家族だけが参列する「家族婚」などの小規模・披露宴をおこなわない小規模挙式にも対応しています。

目次

・歴史とご祭神・ご利益

・二ノ鳥居

・一ノ鳥居

・注連柱

・境内

・社殿

・大神神社(磐座)

・杵築宮・子之大神

・茶室の庭(水神宮)

・御朱印・お守り・おみくじ

・兼務神社

・駐車場

・アクセス

・主な行事・お祭り

・近くにある神社・寺

・近くのおすすめグルメ

伊勢山皇大神宮の歴史とご祭神・ご利益

ご祭神は、天照皇大神(あまてらすすめおおかみ)。

万物を照らす太陽神として、たくさんのご利益があるといわれています。

その創建は1870年(明治3年)。

当時の神奈川県知事・井関盛艮(いせきもりとめ)が、人々の心の拠り所、また横浜の象徴として、古社を再興し現在地に遷座。

遷座を祝う盛大な祝祭が執りおこなわれた際、アイスクリームが世に広まったこともで有名です。

伊勢山皇大神宮の二ノ鳥居

伊勢山皇大神宮への行き方は、最寄り駅である桜木町駅(JR線・市営地下鉄線)西口出口より紅葉橋に向かい、3つ目の横道(2つ目が音楽通り)を入って急坂を上っていくと、右手に表参道が見えてきます。

また、近くに鎮座する野毛山不動尊 成田山横浜別院と同境内の開運出世稲荷大明神を参拝してからという行き方もおすすめ。

野毛山不動尊 成田山横浜別院へは階段&エレベータで登れます。

入り口に立つ御影石の石柱に刻まれた社号は、明治天皇皇女の東久邇聡子さま(聡子内親王さま)が書かれたものです。

坂道を上がった先には、高さ8mの二ノ鳥居。

三ノ鳥居は現在なく、二ノ鳥居・一ノ鳥居があるのみです。

通常、複数の鳥居がある場合、本殿から遠い順に一、二、三と呼ばれていますが、伊勢山皇大神宮の場合には本殿から近い順に一、二、三と数えられています。

なので、最初にみるのが、1970年(昭和45年)に創建100年を記念して建立された二ノ鳥居。

銅製の神明鳥居です。

そばには、創建時の大鳥居の台座二基が保存されています。

伊勢山皇大神宮の一ノ鳥居

一ノ鳥居は、伊勢神宮と同じ形の神明鳥居。

台湾ヒノキの素木(しらき)製で、1980年(昭和55年)の創建110年を記念して改築されたものです。

伊勢山皇大神宮の注連柱

一の鳥居の先には、直径約30cm、長さ約4mの大しめ縄がかけられている「注連柱」。

1889年(明治22年)に当時の大遊郭「双葉楼」より奉納された、東日本でも最も大きいと言われている石製の注連柱です。

関東大震災でも壊れることなく当時の姿をとどめています。

毎年、12月初めに新年を迎える準備として大しめ縄の掛け替えが執り行われているそうです。

注連柱の手前、右側には1926年(大正15年)建立の常夜灯「照四海」。

その高さは6メートルあります。

灯台を模しており、実際に船が目印にしたとの記録も残っています。

左側には手水舎があり、その奥には野田醤油株式会社(現・キッコーマン株式会社)からの奉納物。

野田醤油株式会社は、伊勢山皇大神宮への奉納や照四海の修繕などに尽力しており、そうした縁で設けられているそうです。

伊勢山皇大神宮の境内

広くとられた境内。

注連柱の正面には本殿。

右側に社務所。

左側に休憩所や境内末社があります。

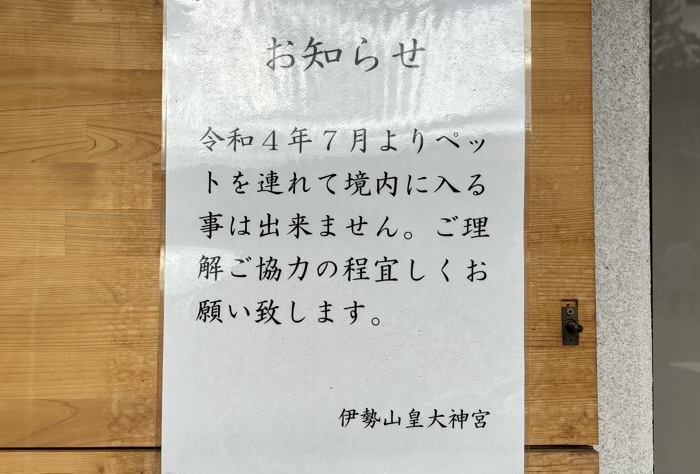

ちなみに、境内はペット不可です。

伊勢山皇大神宮の社殿

古代の建築様式「神明造」による本殿は、数えて三代目。

千木六本の堅魚木が置かれた棟木、茅葺の屋根で、社殿の左右から棟持柱が支える構造になっています。

2013年(平成25年)の秋まで、伊勢の神宮において内宮の西宝殿として用いられていました。

第62回神宮式年遷宮(20年ごとに行われる伊勢の神宮の御殿の造り替え)の後に伊勢山皇大神宮へ譲渡。

伊勢の地にあった姿を忠実に再現しています。

また、建て替え前の旧本殿(昭和二年竣功)は、解体修繕の後に、東日本大震災で被災された宮城県石巻市の鹿島御児神社へ譲渡され、新たな本殿として生まれ変わっています。

伊勢山皇大神宮の大神神社(磐座)

伊勢山皇大神宮の拝殿向かって左側に境内末社があります。

右側に鎮座するのが、磐座(いわくら)と呼ばれる古代の祭祀場の姿が再現されている、奈良県の三輪明神大神神社の御分霊。

ご祭神は、国造りの神様である大物主大神。

農業・工業・商業などすべての産業開発、治病・酒造・製薬などさまざまなご利益がある神様です。

2024年(令和6年)に整備事業がおこなわれ、新たに三ツ鳥居が建てられました。

こちらからは本殿も近いです。

伊勢山皇大神宮の杵築宮・子之大神

大神神社の隣には、「杵築宮(きづきのみや)・子之大神」。

主神は、大国主命(おおくにぬしのみこと)。

配祀神は、豊受姫大神(とようけひめのかみ)、須佐之男命(すさのおのみこと)、住吉大神(すみよしのおおかみ)、子之大神(ねのおおかみ)、鹿島大神(かしまのおおかみ)、香取大神(かとりのおおかみ)です。

明治初年、当時の横浜港の主要な輸出品であった生糸および蚕種の守護神として豊受姫大神を祀り建立。

1946年(昭和21年)、野毛地区の氏神である子神社が合祀され祭神(大国主命・少彦名命・姥大神)を「子之大神」と総じて奉斎。

2023年(令和5年)に社殿を改築し、伊勢神宮の外宮様式(折置組)となっています。

翌年、鹿島神宮と香取神宮から御分霊をいただき杵築宮に合祀されました。

子之大神の近くにある大きなクスノキはパワースポットととしても有名で、その幹に手を付けてパワーチャージされている姿もみられました。

伊勢山皇大神宮の茶室の庭(水神宮)

社殿の右側には裏参道。

その下りの階段途中には茶室の庭があります。

通常は非公開ですが、桜と紫陽花の開花シーズンには一般開放されます。

庭には日清・日露戦争戦没陣亡軍人の招魂碑である「彰忠碑」と、龍神様がいるスピリチュアルなパワースポット・水神宮が鎮座。

水神宮への参拝が可能になる貴重な時期です。

※茶室の庭の詳細はこちら

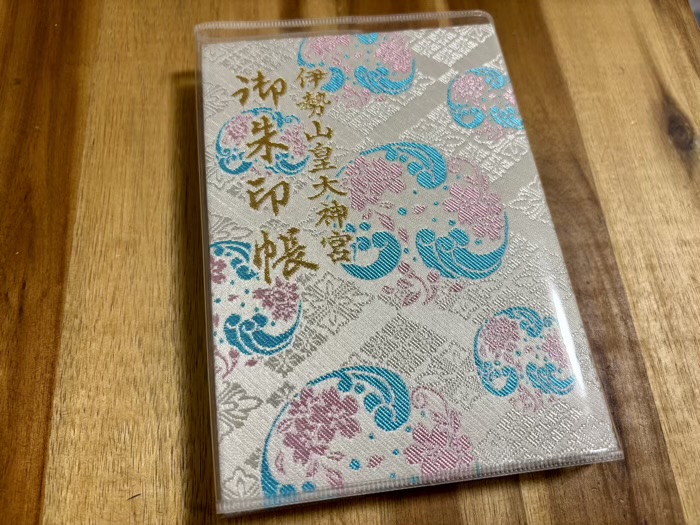

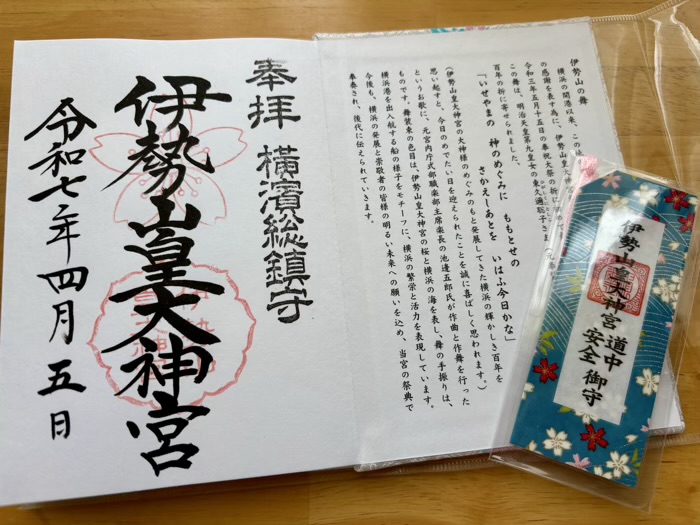

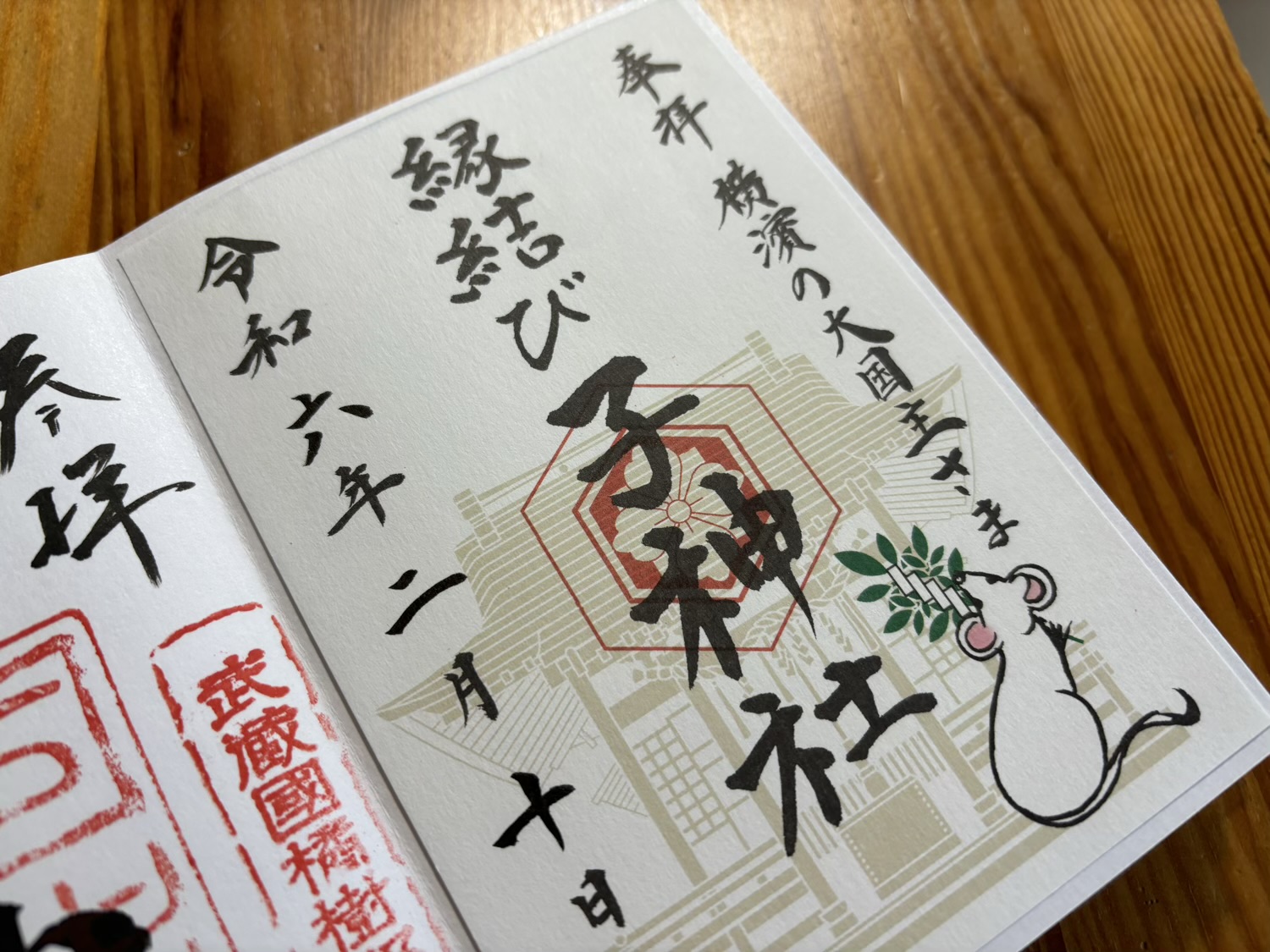

伊勢山皇大神宮の御朱印・お守り・おみくじ

御朱印は、拝殿向かって左側にある社務所でいただけます。

伊勢山皇大神宮の御朱印は、定番御朱印の他、特別御朱印、兼務社である子神社の御朱印など多数用意されています。

社務所の前には、おみくじと絵馬掛け。

「幸せ結ぶおみくじ」は、筒から棒を引いて、書いてある番号のおみくじをいただきます。

また、お守りが入っている「開運招福おみくじ」も。

伊勢山皇大神宮の兼務神社

兼務社には、子神社(ねのじんじゃ)と嚴島神社(いつくしまじんじゃ)とあり。

子神社は京浜急行電鉄日ノ出町駅より徒歩5分ほどの住宅地に鎮座する、大国主命を祀る神社です。

※子神社の詳細はこちら

清水弁天(今の羽衣町の厳島神社)の分祀として創建された嚴島神社は、元町ショッピングストリートに鎮座。

ご祭神は、市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)・多岐理姫命(たきりひめのみこと)・多岐都姫命(たぎつひめのみこと)の女神さまです。

※元町厳島神社の詳細はこちら

伊勢山皇大神宮の駐車場

参拝者駐車場は24台分ありますが、予約などは不可。

ちなみに、お祭りなど大規模な祭事の際には屋台が並び、駐車場の利用ができなくなることもあります。

伊勢山皇大神宮の詳細

伊勢山皇大神宮へのアクセス

- 各線:桜木町駅より徒歩10分

- 京浜本線:日ノ出町駅より徒歩10分

- みなとみらい線:みなとみらい駅より徒歩15分

- 公式サイト:https://www.iseyama.jp/

伊勢山皇大神宮の主な行事・お祭り

- 1月:初詣、昭和天皇遙拝式、成人祭

- 2月:節分祭、紀元祭、祈年祭、天長祭

- 3月:春季皇霊祭遥拝式

- 4月:神武天皇遥拝式、大神神社磐座例祭、昭和祭

- 5月:宵宮祭

- 6月:夏越大祓

- 8月:杵築宮並びに子之大神例祭

- 9月:敬老祭、秋季皇霊祭遙拝式、子之大神氏子地域戦没者慰霊祭

- 10月:神嘗祭奉祝祭

- 11月:明治祭、七五三祭、新嘗祭

- 12月:幸先詣、歳越の大祓、除夜祭

伊勢山皇大神宮近くのおすすめ神社・寺

| 横浜成田山別院 延命院 | 大本山成田山の別院。徳川家の秘蔵仏である不動明王を祀っています。 |

|---|---|

| 開運出世稲荷大明神 | 横浜成田山の崖下に鎮座。弁天堂(福満弁財天)と狐塚もあります。 |

| 萬徳寺 | 成田山横浜別院に隣接。道了大薩埵と秋葉三尺坊大権現を祀る曹洞宗寺院。 |

| 子神社 | 横浜の大国主さま。岡崎現代型の狛犬、猿田彦命の石像があります。 |

| 羽衣町厳島神社 | 「宗像三女神」をお祀りする神社。銭洗いもあるパワースポットです。 |

| 岩亀稲荷 | 民家の間に鎮座するお稲荷さま。岩亀横丁の細い路地奥にあります。 |

伊勢山皇大神宮近くのおすすめ喫茶・カフェ・食事処

| コクテル堂 | みなとみらい駅直結のマークイズ3F。モーニングメニューもあります。 |

|---|---|

| カフェトスカ | みなとみらい駅直結。横浜ベイホテル東急内にあるビュッフェレストランです。 |

| ブック&カフェ「HAMARU」 | 丸善ジュンク堂が運営するブックカフェ。馬車道駅直結、ラクシスフロント内店舗。 |

| 喫茶カルディ | 岩亀稲荷の隣にある喫茶店。モーニング・ランチ・バーと営業。 |